岁至深秋,欣逢盛事

今日

第三届全国博士后创新创业大赛总决赛

(以下简称“博创赛”)

在晋江国际会展中心启幕

近3000名顶尖人才

携超1700个创新项目齐聚晋江

这场全国最高规格的博士后科创赛事落地民营经济强市,不仅是一座城市的人才盛会,更是国家探索“以赛聚才、以赛促创”机制的重要实践。尤其在党的二十届四中全会提出“加强原始创新和关键核心技术攻关,推动科技创新和产业创新深度融合”的背景下,为县域城市承接国家级科创资源、激活人才动能、突破产业技术瓶颈提供了有益探索。

当博士后制度走过40年,如何让高层次人才从“科研殿堂”走向“产业一线”,如何打通“人才—技术—产业”的转化堵点,成为国家实施创新驱动发展战略的关键命题。当博创赛牵手“晋江经验”,答案便跃然纸上。

回溯发展历程,晋江人凭着“爱拼敢赢”的闯劲,从“三来一补”起步,在纺织服装、体育用品领域铸就制造传奇;如今,超1.5万名高层次人才在此扎根深耕。

岁月无言,写就辉煌。从“制造”到“智造”的跨越,背后既是晋江厚植人才沃土、夯实产业根基的生动实践,更是国家人才战略在县域层面落地生根的缩影——以赛事为纽带,以产业为载体,以城市为依托,让高层次人才与地方发展同频共振。

赛事搭台

从“地方引才”到“国家资源下沉”

“通过这次赛事,我才深入了解晋江。还没等总决赛开幕,就敲定了合作!”南京航空航天大学电子信息工程学院助理研究员过勐超难掩兴奋。此前,在晋江市相关职能部门牵线下,他带着技术团队走访浩博(福建)新材料科技有限公司,围绕技术需求、成果转化等核心领域深入洽谈,原本的“技术交流”意外变成“合作签约”。

这份“提前到来的惊喜”

正是博创赛作为国家级平台的价值体现——

它打破了地域壁垒

让县域城市得以直接链接

全国近35万名博士后资源

本届赛事恰逢博士后制度实施40周年,参赛项目与人数均创历史新高,而晋江在此间的角色,已不只是“东道主”,更是国家科创资源向县域下沉的“中转站”。

“善战者,求之于势。”

乘国家层面推进科技创新的大势

晋江织密“落地保障网”

为人才提供全链条支撑

空间上,

三创园博士(后)孵化基地投用,南翼高新区博士后产业园建设如火如荼,在深圳、武汉等人才飞地设立博士博士后工作室,为人才落地提供多元载体;

政策上,

制定出台《晋江市推动第三届全国博士后创新创业大赛以赛促引若干措施》,获奖项目落地最高奖补100万元,进站博士后享专项津贴、博士创业有补贴,用真金白银降低人才发展门槛;

服务上,

“人才管家”全程跟进,从项目落地到生活保障提供“一站式”支持,全方位打消人才顾虑。

借助这套“空间+政策+服务”组合拳

晋江正将国家级赛事的“人才流量”

转化为地方发展的“人才存量”

更为关键的是

晋江依托赛事深化“揭榜领题”机制

先发动本土企业梳理技术难题

再向全国博士后征集解决方案

为当地正在强力推进的

“企业家+科学家”融合创新再添动力

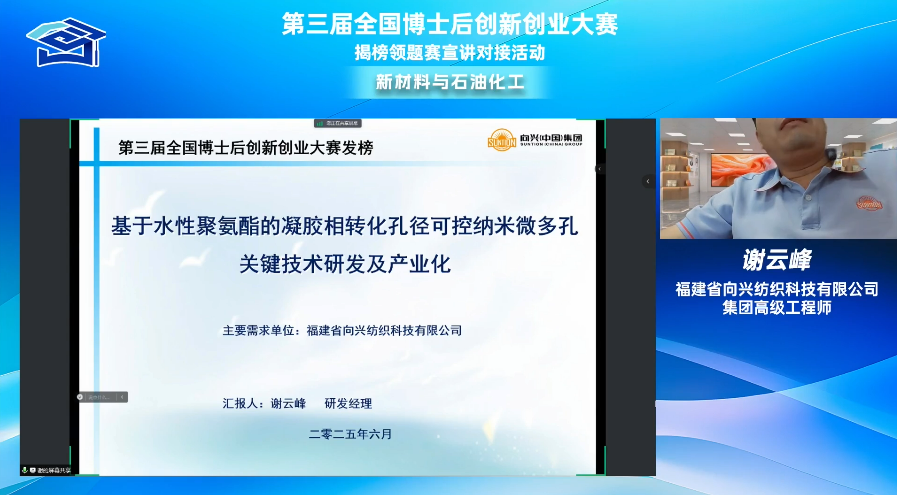

晋江向兴纺织科技有限公司急需的“水性聚氨酯薄膜技术”需求发布仅一周,就收到多个团队响应,最终福州大学罗耀发博士团队的方案脱颖而出……

据统计,截至赛事开幕,晋江发布的71项技术需求中有61项成功揭榜——这不仅是晋江的“引才成果”,更印证了国家级赛事“精准匹配供需、激活创新活力”的战略价值,为全国县域城市“借国家级平台引才”提供可参照的路径。

产才对接

从“企业合作”到“产业升级范式”

作为全国重要的民生消费品制造基地

晋江已形成鞋服、纺织等多个千亿级产业集群

庞大的产业规模

不仅是城市发展的根基

更成为吸引人才扎根的“核心底气”

“科学家最担心的是技术找不到应用场景,而晋江恰恰提供了最丰富的场景。”清华大学工程物理系教授陈怀璧直言,他领衔的高能粒子应用产业项目选择落地晋江,看中的是晋江千亿产业集群背后雄厚的市场容量。

这种“产才双赢”并非偶然

而是晋江构建

“产业—人才—科研”协同体系的必然结果

(请旋转手机,横屏观看)

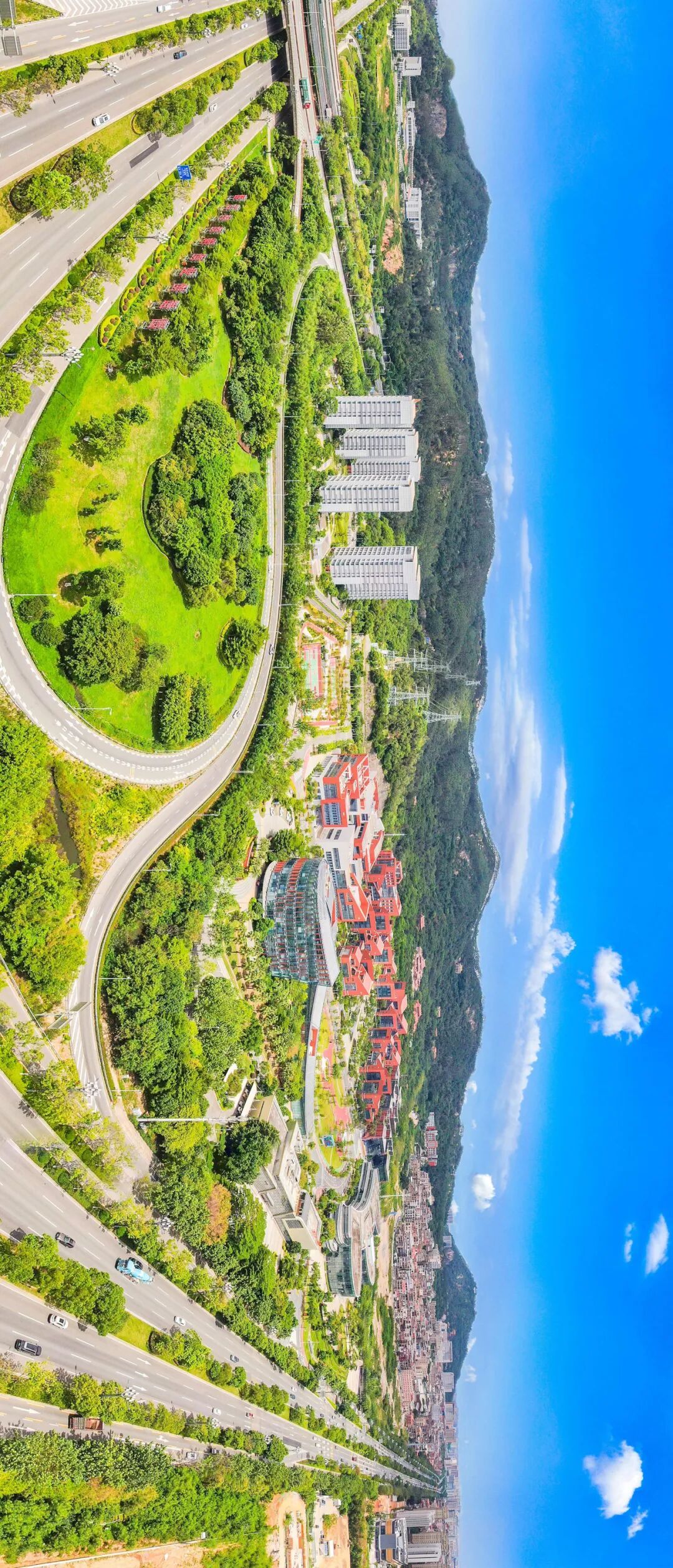

晋江三创园

早在1999年,晋江就建成全国首家设在县域经济体的博士后工作站,如今6家工作站已累计招收132名博士后、完成157项科研项目;近年来更投入百亿元打造三创园、福州大学晋江校区等载体,构建“创新+创业+创投”一体化体系,并在全省县域率先成立科创委,布局“一廊两区多平台”全域科创版图。

今年,晋江大抓“企业家+科学家”融合创新,将产才对接从“被动等待”推向“主动匹配”。福建鑫煌新材料联合清华大学工程物理系研发超临界鞋材关键技术就是一个生动案例。晋江市相关职能部门主动根据科研团队技术优势匹配企业需求,大幅缩短技术落地周期——这一模式的价值远超单个企业的合作范畴,它证明县域城市只需锚定自身产业特色,就能搭建起“技术攻关—成果转化—产业升级”的完整链路。

而本届博创赛设置的新能源、新材料等赛道,与晋江传统产业升级需求高度契合,更让人才智慧直接转化为产业动能,为全国县域“以本土产业承接高端人才技术”提供可复制的范式。

城才共生

从“地方服务”到“县域留人样本”

(请旋转手机,横屏观看)

城因人而兴,人以城成才

人才与城市的双向奔赴

从来不止于“吸引而来”

更在于“愿意留下”

而决定人才去留的关键

正是城市服务的温度与厚度

2016年,从厦门大学毕业的博士李琦铭带着机器视觉研究项目来到晋江,如今不仅实现技术突破,更在此成家立业,成为“晋江女婿”。他说:“孩子上学不用愁,家人就医有绿色通道,这里早就是我的家了。”

这份归属感,源于晋江以“人的需求”为核心的城市服务逻辑——一方面推进新型城镇化建设,升级城市路网、公园等基础设施;另一方面将超七成本级财政收入投入民生领域,确保120多万“新晋江人”享受均等化公共服务。

而对高层次人才,晋江更是拿出“真金白银+贴心服务”的双重保障:每年安排1.5亿元人才专项资金,按层次给予最高100万元购房补助、18万元/年工作津贴,叠加健康体检、子女优先入学、双亲养老优待等政策,三级补贴最高可超900万元。

“政策落地快、成色足,政府还提供24小时人才服务,让我能专心搞研发。”海归博士、福建约克新材料科技有限公司总经理曾福泉的感受,正是晋江人才服务的生动注脚。作为中国首家液体色母公司创办人,他带领团队研发的液体色母材料、功能性材料,已为晋江食品饮料包装、纺织鞋服产业注入新科技力量。

如今,“人才扎根—城市升级—产业反哺”的良性循环在晋江已然成型:高端人才集聚推动商业综合体、优质学校与医院加速落地,城市功能完善又吸引更多人才前来。这种“城才共生”模式,打破了“县域留不住高层次人才”的刻板印象,证明“城市温度”与“产业机遇”结合,就能成为高层次人才的“第二故乡”,为全国县域城市“留才”提供了宝贵样本。

从晋江的实践可见,当国家级人才赛事与县域产业升级同频,当地方服务与国家战略共振,高层次人才将不再是“稀缺资源”,而是推动中国经济高质量发展的“普惠力量”。

未来,立足党的二十届四中全会“加强原始创新和关键核心技术攻关,推动科技创新和产业创新深度融合”战略指引,晋江将持续优化“聚才、用才、留才”链条,以博创赛为平台集聚原始创新人才,以“揭榜领题”“企科合作”破解产业核心技术难题,让更多人才在“科创+产业”融合中实现价值,在这里找到事业支点和生活归属感;而晋江也将为全国县域城市探索产城人融合发展提供更多可借鉴、可推广的经验,让人才红利在更广阔的土地上释放更大动能,绘就高质量发展的现实图景。