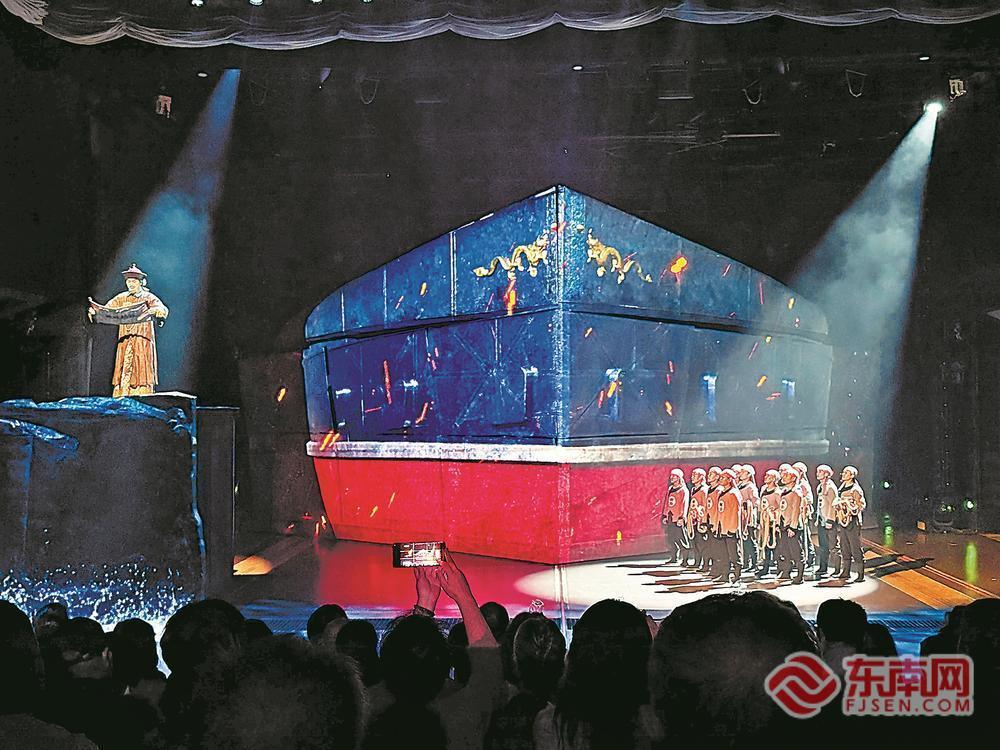

演出现场

东南网10月28日报道(福建日报记者 张文奎 文/图)

10月中旬,2025世界航海装备大会期间,福州舰艇开放活动在马尾举行。于是,出现了以下一幕——

观众们在马尾中国船政文化城观看体验剧《最忆船政》。最后一幕时,剧场墙体突然打开,闽江边上停泊着的海军商丘舰、宝鸡舰映入眼帘。从舞台“百年屈辱图强”到现实“盛世如你所愿”,令人震撼。

《最忆船政》于2023年12月23日正式公演,为国内首部折叠渐进式多维体验剧,在6000多平方米的老船厂里,以70分钟时长将船政历史予以浓缩呈现。观看后,观众们泪流满面,好评连连。为何它有这样的感染力?记者近日进行了采访。

老车间里的“时空魔法”

《最忆船政》演出地虽然在闽江之畔,但与传统山水实景演出不同,为让观众更好感受船政文化和精神,演出场地选在20世纪70年代的马尾造船厂机修车间,在6800平方米的空间里,有26根承重柱立于其中,可用面积仅三分之一。

这是一次“螺蛳壳里做道场”的挑战。“要在工业遗存里讲活历史,必须打破传统剧场边界。”总制作人王盛说。

主创团队最终用“中国首座折叠渐进式剧场”交出答案。走进剧场,记者发现这里的每一处空间都藏着“机关”:舞台布景能折叠隐藏,随剧情推进渐次展开;420个观众席位组成可移动“时光船”,载着观众在车间内穿行;剧场墙体还能“轰然开启”,将闽江实景纳入舞台,形成“室内演艺+江景实景”的立体观演空间。

面对“折叠剧场”的首创难题,60余位技术研发人员耗时15个月,研发出300多套独立机械设备,实现50多种折叠变化、千余次精准动作。机械总设计周吉民介绍,例如船政学堂到船政衙门的场景切换,依赖一套重达15吨、由700多套精密零部件组成的机械装置,融合液压、电气、舞美等多学科技术,确保三大表演空间“行云流水般瞬间变换”;同时,通过人工智能技术模拟舞台空间,让多媒体影像与机械运动精准匹配,避免“虚实错位”。

工作人员汪可慧告诉记者:“观众席前进的位置,就是历史上船政所造军舰下水的方向。随着剧情的层层递进和空间位移,观众的情感被激发,一步步达到高潮。”

少年视角唤醒百年记忆

在这个“折叠剧场”里,以“船政学堂少年的成长”为叙事主线,通过少年歌声、孜孜以求、制器救国、战火忠魂、血脉相承、航向光明、折叠时光、向海图强等八幕剧情,将“个人成长”与“国家命运”紧密绑定,实现“小切口呈现大历史”。

“叠一只小纸船,轻轻放在大海边……”开场曲《去天边》响起时,观众们跟着演员将入场须知叠成小纸船——这个贯穿全剧的意象,是总导演黄辉的安排。“每个人年少时都叠过纸船,用它串联历史与现实,能让观众更快入戏。”黄辉说。

总监制陈悦作为船政历史学者,是这部剧的“历史把关人”。从剧本创作到道具设计,他坚持“源于历史、不拘泥于历史”的原则:剧中每一件服装的纹样、每一句台词的出处、每一个场景的还原,都有史料支撑,甚至连演员的站姿、礼仪,都参考了船政档案中的老照片,确保历史厚重感不被稀释。

团队演员平均年龄不到23岁,为贴近角色,他们提前数月参观中国船政文化博物馆,模仿老照片练习动作。“演到小水兵牺牲的戏份,我总会想起历史上的船政先烈,眼泪控制不住。”饰演“小尾巴”的演员邱德源说。

这种共情也传递给了观众,不少青少年看完演出后,主动到博物馆查阅船政历史。“原来百年前的少年,就已在为国家图强而努力。”福州市中山小学学生颜熙原说。

船政精神塑文旅新IP

当剧场墙体“轰然开启”的瞬间——闽江实景映入眼帘,当代福州的繁华与剧中历史的沧桑形成强烈对比,“国家兴,万业兴”的感慨油然而生。

中国船政文化博物馆助理馆员李奕峰说:“作为以中国近代化起点之一‘福州船政’为主题的文旅演艺作品,《最忆船政》以叙事性舞台手段演绎近代中国‘自强之路’的早期历史,具有鲜明的地域文化特色与时代传播价值。从研究者角度来看,这部剧的意义不仅在于艺术再现,更在于其在公共文化空间中实现了历史知识的可视化与情感化传播。”

公演至今,《最忆船政》已接待观众超12万人次,极大地带动中国船政文化城游客量增长。在文化传承层面,这部剧更成为“船政精神的活教材”。百年船政的“爱国、科学、创新、图强”精神,正通过演出传递给更多人。为了让历史故事更具地域温度,团队邀请福州民俗专家郑子端等顾问,将“八家将舞”“妈祖祭拜”等民俗元素植入剧情。例如,第三幕制器救国中,船政人远航前“捧故乡土、带妈祖香灰”的仪式,既还原了福建沿海的民俗传统,也凸显了“故土难离、守土有责”的情感。

李奕峰说,《最忆船政》不仅是一部文旅演艺作品,更是一次将“船政精神”以文化符号转化为公众记忆的实验。它在地方叙事、历史传播与国家记忆之间建立了可互动的桥梁,也提示了当代博物馆与文旅演艺结合的可能路径。

剧末,当大屏幕上显示航母福建舰时,观众席响起经久不息的掌声。这部剧的意义不仅在于“忆”百年船政,更在于“启”未来征程。正如总导演黄辉所说:“愿我们走出剧场时,仍是心怀梦想的少年。”