1980年,林亚阔(右一)在担任福建省乒乓球队男队主教练期间,率队获得无锡全国甲级联赛冠军

东南网10月29日报道(记者 郑晓丹)一个成年人走完627米,需要多长时间?AI给出的答案是8-12分钟。627米,正好是福建省乒乓球队的老教练林亚阔的家到福建省乒羽网运动管理中心训练场的距离。而这段路程,他坚持走了近30年。

宽松的运动服,刷得泛白的布鞋,简单的帆布袋,这些朴素的装扮与它们的主人——87岁的林亚阔一起,在这训练场里“退休不退教”了几十年。从为国争光的运动员,到省队教练,再到今天长期驻扎训练场的“义务指导”,林亚阔身份在变,但对乒乓球的热爱一直没有变。

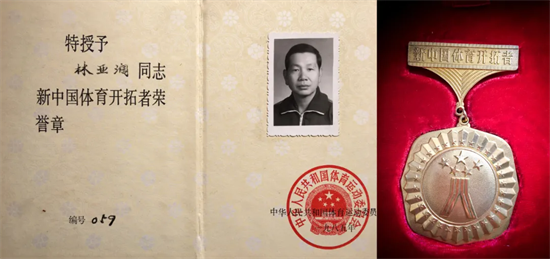

1985年,国家体委授予林亚阔“新中国体育开拓者”。

“为了能有一双鞋”

童年时的林亚阔,从来没想过自己能成为乒乓球运动员。

那时候,他每天最大的期待,就是忙完家里的事,打着赤脚,趴在龙海县体委窗台上看大人们打球。“乒乒乓乓”在一方球桌上,大人们的球拍挥舞间,小小的银球仿佛有了生命,也在他心里种下了一颗兴趣的种子。接发球的声音、跑动的节奏,对抗的每个瞬间像磁石一样吸引着他。

“小孩,你会不会打球,要不要试试?”由于常在县体委看球,一天,乒乓球爱好者叫住了脸熟的林亚阔,并邀请他打球。林亚阔心想,反正打球打不好也没什么损失,就应下了邀请。于是,他拿起了乒乓球拍,开始了人生第一次打球。

“那时候球拍就是块木板,没有弹力。”林亚阔回忆道,在第一次打球之后,他就经常“插空”上场,虽然只是简单地打几个球,但他都异常珍惜每一次打球机会。慢慢的,这个赤脚男孩打球打得越来越好,甚至被邀请参加县里的比赛。

第一次参加比赛,就得了奖。那个原本趴在窗台的小孩,一夜之间成为了县里的名人,并挣得了他人生里的第一份奖励——新鞋。凭借着“为了能有一双鞋”的目标,林亚阔慢慢地代表县里参加市赛、省赛,并最终成为福建省乒乓球队的一员。

“没有办法,就是练!”

成为福建省乒乓球队队员,林亚阔依旧没能摆脱“苦日子”。

由于当时国内主要握拍方式为直拍,需要专门向华侨学习横拍打法。林亚阔为了补直拍的短板,决定练习旋转球。在物资匮乏的年代,轻盈的乒乓球,却常让林亚阔感觉“沉重”:旋转球需要多练才能稳定,但多练必然意味着球损耗量大,加重队里的负担。

于是,他自创了“棉被练球法”,即用棉被做成围挡造型,将自己蒙在被子里,打着手电筒挥拍练习。柔软的棉被,既是林亚阔的对手,又是球的缓冲保护。在挥汗与挥拍的酷暑里,他终于啃下了旋转球这块“硬骨头”,也在赛事中打出了个人风格。“当时,我们福建队打球是满场跑的。”他说。

“没有办法,就是练!”这句话是林亚阔常挂在嘴边的口头禅,也是他一直坚持的信念。在后来成为教练的时候,他依旧这样要求自己的队员。“要为国争光!”他知道,随着训练条件的改善,队员们不再是为了一双鞋而打球,而应该有着更高的理想与追求。

2002年,林亚阔参加国家体育局表彰大会,获得“中国乒乓球运动贡献奖”。

“他在,我们就很安心。”

走下赛场后,林亚阔仍旧没有闲着。

无论刮风下雨,他总是准时出现在训练场里。他深知“拿干净金牌”不是口号,是每次拉练长跑的坚守,是每一次弯腰捡球的坚持。为了让队员们有更好的训练状态,他曾经自掏腰包为家庭条件欠佳的年轻队员补营养。

“他在,我们就很安心。”如今,林老的徒弟王宏接过了接力棒,负责福建省乒乓球男队教练。每次看到林老出现在球场,王宏就有了动力,也能记起自己当初拿起球拍的初心。头发花白的林亚阔,缓缓地穿梭在乒乓球桌间,时而与年轻教练交流,时而与10后的小队员们比划动作。

当被问,现在训练方式和对手战术都与过去差别较大,怎么指导小萌新训练时。林亚阔的回答有力而坚决:“我在家也没闲着,我都看现在的比赛。”据林亚阔介绍,他会经常通过电视观看国内外乒乓球比赛,通过视频分析战术与打法,并与年轻的教练交流心得。“我不用记笔记,这些战术,都已经在我脑子里了。”他骄傲地说。

训练场里,每当有稚嫩的声音问起:“以前的冠军是怎样的?”时,老队员总会指着林老忙碌的身影。林老,已成为一批又一批运动员心中的精神烙印。

(本文图片均由受访者提供)