东南网10月31日讯(福建日报记者 庄钊滢、本网记者 陈佳颖)说到锡兰,不少人第一反应是“锡兰红茶”。随着海上丝绸之路的航线,我们不仅找回了红茶的故乡,更在泉州港邂逅了一位“锡兰公主”——许世吟娥,以及一段被海风掩埋了五百年的传奇:世家坑。

从“过客”到“定居者”

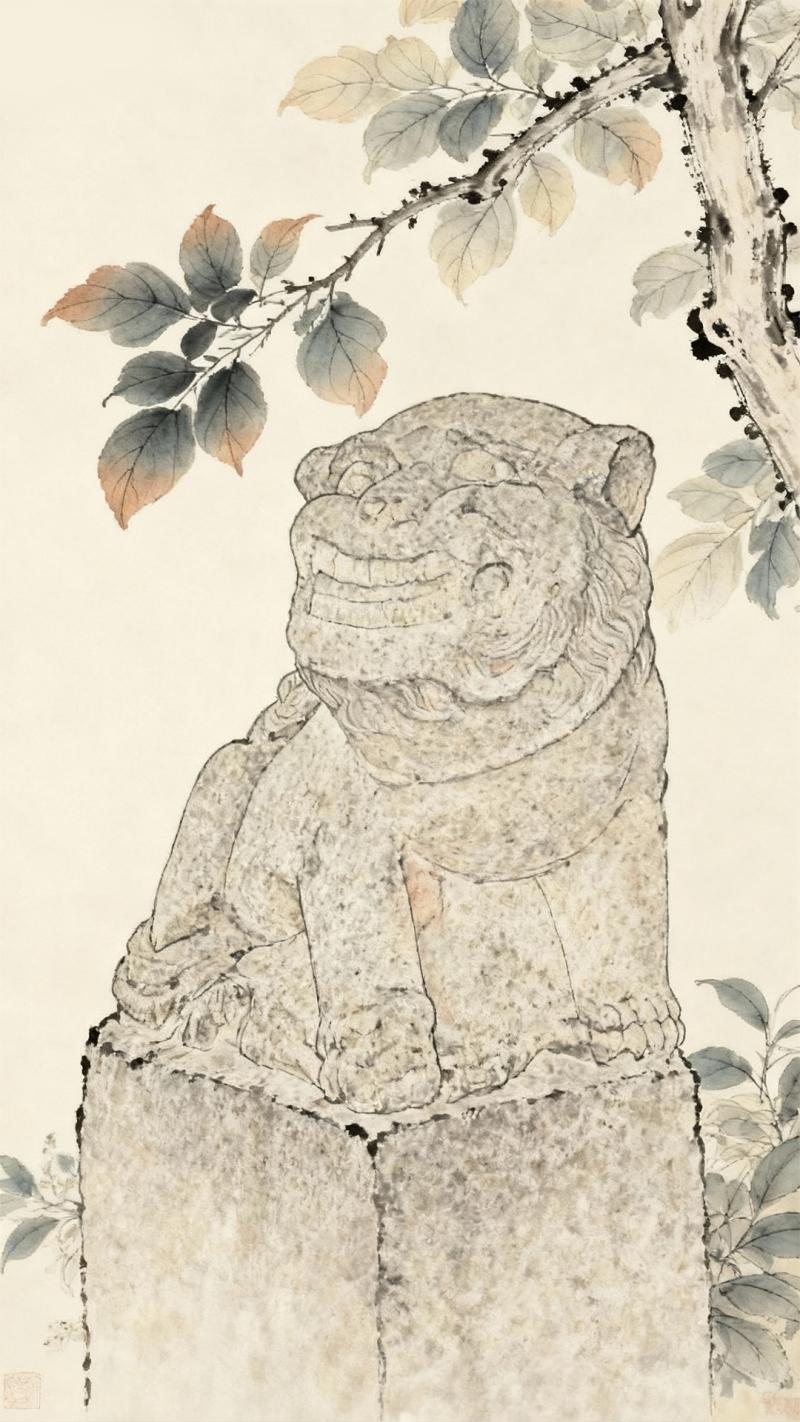

1986年,一份来自斯里兰卡政府代表团的询问,让“锡兰王子在泉州”的线索浮出水面;1996年,清源山东麓的“世家坑”摩崖石刻重见天日,25方明代墓碑、一对锡兰狮雕刻、莲花与龙纹的墓柱,一步步揭开一个王族东迁的谜底——这里长眠的,正是古锡兰科提王朝使臣及其后裔;

世华墓狮子“墓柱”装饰(AI制图)

1998年,随着墓葬遭破坏的消息传出,隐于市井的“锡兰公主”许世吟娥现身认祖,台湾世氏直系后裔世来发、世家旭父子携带族谱前来泉州寻根。两岸亲人欢聚一堂,世氏后裔之谜随之大白天下。

依据其中“锡兰祖建坟山”部分所述,“一山在泉州晋江东门外浯江院。离城三里许,东岳帝庙后里许便是。土名世厝埔……埔之口乾有水沟,沟上石桥二板。桥下大石镌世家坑三大字”。随后考古工作者们找到了世氏—世祖的墓址,相关考古及研究工作有了新突破。

世家坑位置还原图(AI制图)

据从事泉州锡兰王裔文物研究的李玉昆介绍,著名历史学家张星烺于1930年在《中西交通史料汇编》中便提及“不刺葛麻(parakkana)似有子孙遗留在中国泉州”,并引清乾隆版《泉州府志·世拱显传》加以证明。李约瑟则在《中国科技史》中表示泉州寺庙的一些柱子具有锡兰风格,“或许是和十五世纪锡兰国王被囚禁在泉州一事有关,后来他的子孙就留在那里”。

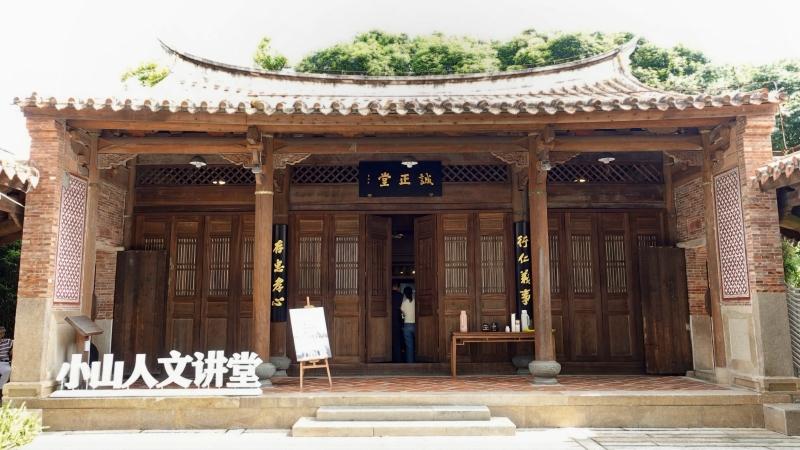

“吾家世读儒书,凡事颂依礼而行。”《锡兰祖训》如此记载。锡兰王裔留居泉州后,接受中国的儒家文化,重视以儒家教育后代,从事文化教育事业,一处小宗祠便在泉州四大书院之一的小山丛竹附近。此外,他们还与上流人士通婚,并积极参与善举活动等,已然融入泉州上流社会。

世拱显于小山丛竹亭书院讲学(AI制图)

据记载,世拱显是清康熙五十二年(1713)癸巳恩科举人,弱冠时成为李光地之弟李光坡的家庭教师,李光坡编纂《十三经注疏》时多与之互相参订。世拱显后还“设教于小山丛竹亭,执经问难者,履满户外,缀巍科举显秩者,不可枚举”。由于他对教育事业作出贡献,福建观风整俗使刘师恕还赠以“绩学砥行”匾。

世拱显曾讲学过的小山丛竹书院 汤海波摄

据《泉州府志》与《世家族谱》记载,锡兰王裔“世氏”于明永乐年间作为使臣来华,因喜爱泉州山水而定居于此。他们改汉姓、习儒礼、通婚科举,从“世氏”到“许世氏”,逐步融入闽南社会。

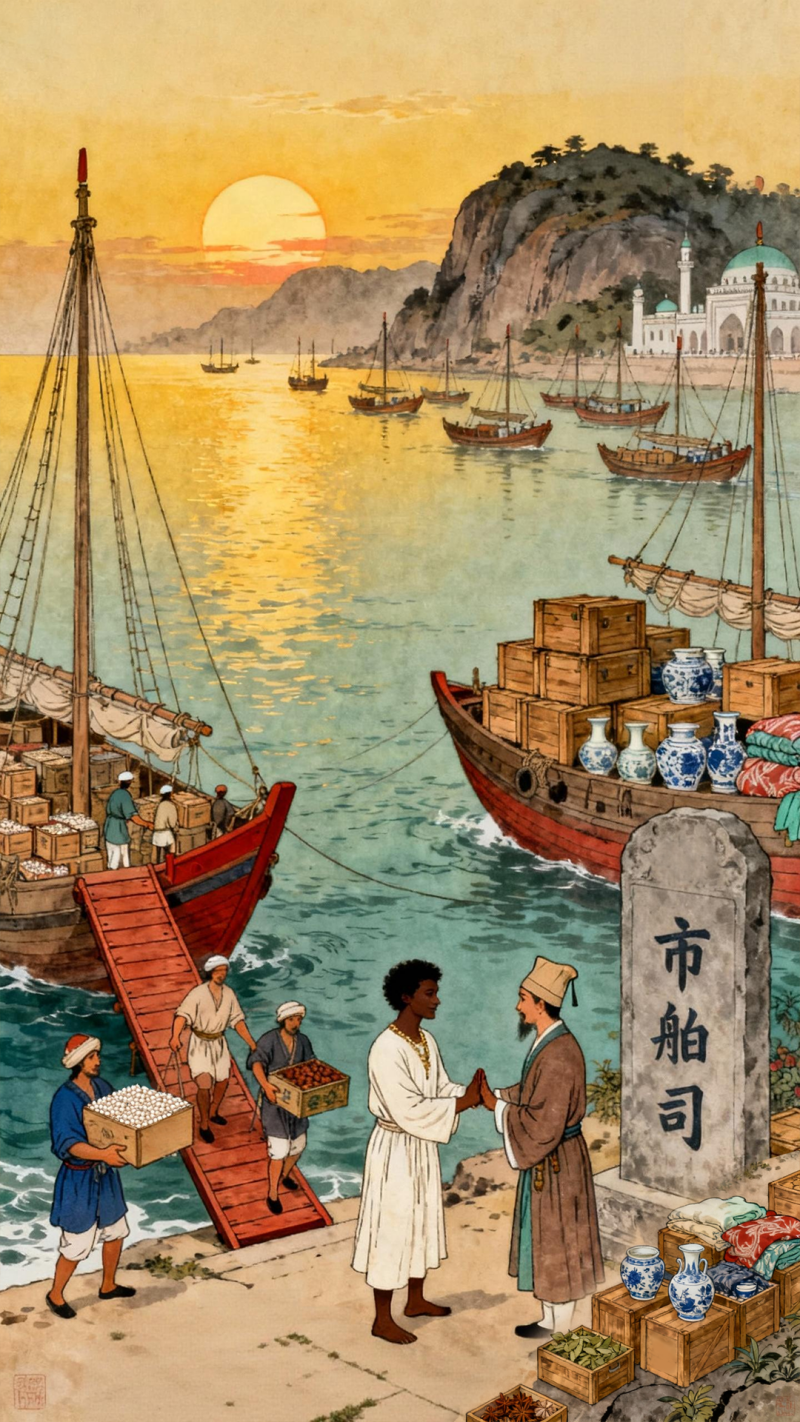

从货通天下到心相交融

世家坑的发现,不仅是考古学的突破,更映射出泉州与锡兰通过海上丝绸之路建立的深厚联系。

锡兰王子后裔在这里买地、教书、捐寺、联姻,成为中斯贸易与文化的“双向桥梁”——从锡兰红茶传入中国,到泉州儒家礼俗影响锡兰后裔,两地文化在碰撞中融合。

宋元泉州港与古锡兰海上丝路交易(AI制图)

“小时候,我常听曾祖母念叨,我们的祖先是从很远的海上来的。”被人们称作“锡兰公主”的世氏后人许世吟娥说,尽管家中长辈常常提到“锡兰”,“世”才是本姓,但自己并未太过在意,对外只以“许吟娥”为名。作为中斯友谊的见证者,许世吟娥肩负着家族记忆的使命,为大家打开了尘封已久的王室记忆。

许世吟娥一如自己所说,她似有使命指引般,积极为中斯民间交流牵线搭桥。2013年至2015年,时任斯里兰卡驻华大使乌扬高达多次到访泉州,许世吟娥陪同他参观了泉州少林寺,并共同植下象征中斯世代友好的常青树。被问及为何频繁到访,乌扬高达大使只一句“因为我们的‘公主’在那里”。

许世吟娥向斯里兰卡驻广州总领事赠送瓷盘。图源:闽南网

在许世吟娥的推动下,鲤城区与斯里兰卡首度科特市缔结友好城市关系,“鲤城区海上丝绸之路交流平台”“华侨大学海上丝绸之路南亚研究中心鲤城区基地”“泉州市鲤城区锡兰文化促进会”等机构陆续揭牌成立,两地人民之间的友好交往和经贸往来更进一步。

斯里兰卡之夜暨2024年丝路友城会商大会演出(鲤城区委宣传部供图)

锡兰王裔在泉州的故事,是海上丝绸之路网络高效运转的一个缩影和一座丰碑。它生动地表明,真正的全球贸易中心,不仅需要强大的造船技术和航海能力,更需要构建一个跨越海洋的、基于互信与利益共享的“人的网络”。世家坑,正是这个网络中一个至关重要的节点所留下的不朽印记。

泉州开元寺具有锡兰风格的16角石柱(AI制图)

从“使臣”到“世氏”,从“世氏”到“许世”,一代代人在泉州读书、习礼、通婚、科举,把锡兰的狮图腾与泉州的龙纹,把南传佛教的莲花与闽南的红砖,一起砌进了同一座墓葬、同一条家谱。

今天,当我们端起一杯锡兰红茶,其实也在品味一段跨越五个世纪的“双向奔赴”:从泉州港到科伦坡港,从世家坑到锡兰旧居,从“文明互鉴”到“海上丝路”,“世家坑”用一座墓葬、一个家族、一位“锡兰公主”的平凡生活,把海上丝绸之路写成了可触摸、可倾听、可回味的生命史诗。

于是,红茶有了根,泉州有了魂,海上丝绸之路有了最温柔的注脚:原来,这里不只是货物的集散地,更是人心的停靠港。