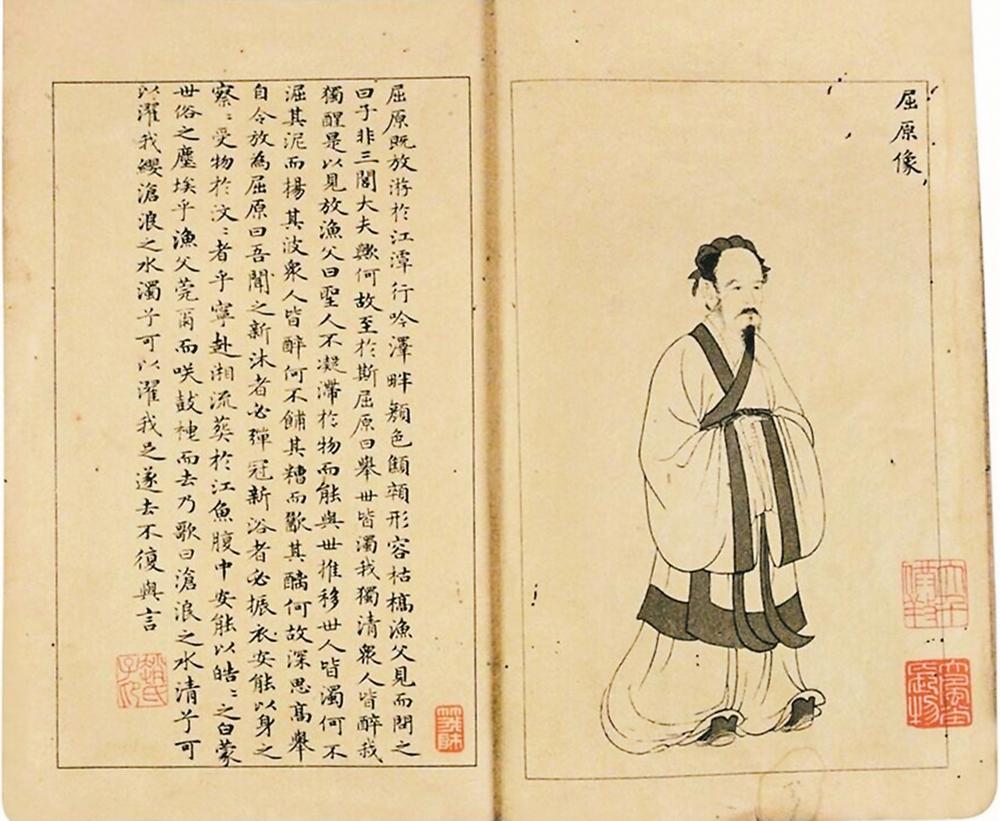

《元赵文敏九歌书画册》内页

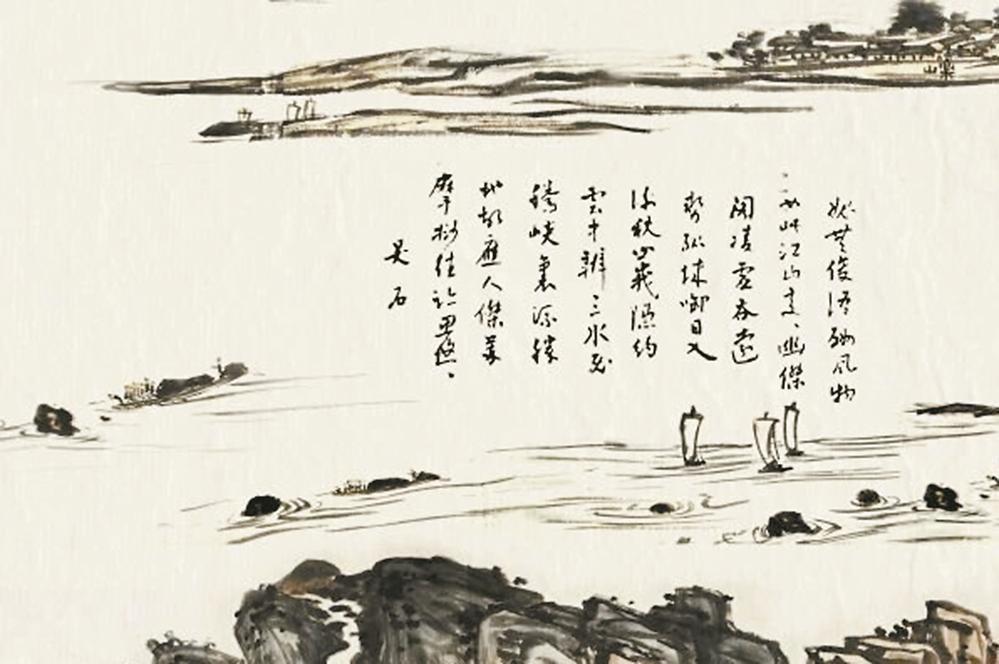

吴石题诗、何遂作画《长江万里图·川江段》

吴石(后排左五)在南京与何振岱(前排左一)等人合影。

在以真实历史人物为角色的电视剧《沉默的荣耀》中,主人公吴石将军不仅具有极高的军事素养,而且热爱中华优秀传统文化,勤奋好学、博学多才,在古典诗词、书法绘画等领域造诣颇深,实为文武双全的一代儒将。

1894年9月,吴石出生于福建闽县螺洲(今福州市仓山区螺洲镇)的一个寒儒世家。螺洲是文化昌盛的千年古镇,人文荟萃,英才辈出。吴石的父亲是位满腹经纶的传统读书人,中过举人,后在螺洲公学任教。幼年的吴石随父入学成为旁听生,即表现出“神童”特质。当时很多同学因为背不出儒家经典遭到老师责罚,而小吴石记忆力超群,背诵又快又准,令旁人为之惊叹。

螺洲公学停办后,吴石先后进入师范附属小学、开智学堂、格致书院等校求学,成绩经常名列前茅。在认真学好数理、外语等新式学科的同时,吴石保持了对中国古典文化的热忱,每次作文都要寄给父亲批改,努力提升自我的国文修养。少年时期的经史学习与作文训练,为吴石打下了坚实的传统文化基础,并成为他维持一生的志趣爱好。

1923年,吴石在北京治病、休养期间,慕名拜入著名学者何振岱门下。何振岱诗书琴画无不精通,是闽籍一代大儒。吴石悉心向其学习,在诗词创作等方面取得了长足进步。何振岱对这名学生也十分欣赏,在指导文学之余,还常以人生志向相勉励。1936年,何振岱离开北京回福州,路过南京时,曾在吴石家里住了一个多月。在那段美好时光里,吴石陪伴老师游山玩水、谈诗论词,甚是惬意。即使后来两人天各一方,仍保持着深厚的师生情谊,时常有诗文往来。1949年,吴石到福州任职,何振岱还专门写了一首诗《喜吴虞薰归》。吴石在牺牲前写下的遗书中,也流露出对恩师何振岱的感念之情(“蒙梅生夫子之赞许”)。

另外,吴石与末代帝师陈宝琛之间也有一段师生缘。在北京期间,吴石经何振岱牵线,拜见了螺洲同乡、知名硕儒陈宝琛,并向陈请教诗画技艺,据说吴石画松的技法就是师承陈宝琛。数年后,陈宝琛在与何振岱的一次交谈中,盛赞吴石的诗作已步入正途。1935年,陈宝琛去世,吴石以“门下再晚生”的名义送去挽联,表达哀悼。

吴石以优异成绩先后毕业于保定陆军军官学校、日本陆军大学等军事院校,回国后长期在军界任职。作为一名军事将领,吴石在进行军事研究、战略谋划的同时,仍然热衷于经史、书画、诗词等传统文化,颇有温文尔雅的儒将风范。

看书是吴石的终生爱好。除了各种军事著作,历代经史子集都在他的购买、阅读之列。他平时生活俭朴,手头有余钱,主要就是用来买书。吴石的家居生活以读书为乐,有时会用福州话教儿子诵读《孟子》篇章,并给孩子讲解书中的仁义之道。读书成了吴石乐此不疲的每日功课,即使后来身陷囹圄,仍然阅读不辍。据狱友回忆,吴石在狱中看的是《中国文学史》《中国史纲》等文史书籍。在临终遗言中,吴石说他唯一的资产就是书,希望亲友能够把他留在福州老家的藏书整理保存,并建成小型图书馆,造福乡梓。现福州仓山观澜小学有“吴石图书馆”。

书法是吴石的另一嗜好,在保定军校学习时,他就养成了每天午休时间练书法的习惯。后来只要条件允许,吴石几乎天天练字,一直保持了数十年。在儿子吴韶成的记忆里,父亲挥汗如雨练习书法的场景给他留下了深刻印象。吴石的书法博采众家之长,既有柳公权、苏轼、赵孟頫、董其昌等历代书法大家的神韵,又自成一体,形成了自己的风格。经过长年累月的苦练,吴石的书法技艺日趋精妙。无论走到哪里,都有人向他索求墨宝。在电视剧《沉默的荣耀》中,就有同僚向吴石求字、朱枫在吴石家鉴赏董其昌字帖的桥段。

诗词写作也是吴石的一生所好。1929年至1934年,吴石东渡日本求学深造期间,创作了一两百首旧体诗,还结为诗集《东游甲乙稿》出版,诗词名家、授业恩师何振岱为其书题名作序并给予好评。进入军界工作后,吴石虽然忙于公务,依然抽空与友人诗歌唱和,可惜他后来的诗作和词作都未能刊印,多有散失。1941年,吴石与同乡挚友何遂合作完成《长江万里图》长卷,由何遂作画,吴石题诗。两人诗画合璧,共同打造出了一件难得的艺术珍品。2024年11月,《长江万里图》长卷唯一复制件由福州三山人文纪念园收藏。

吴石就义前,在狱中用浅近文言文写下了约2000字的遗书,回顾自己的人生经历,并感念亲友,交代后事。遗书结尾附有七言绝笔诗:“五十七年一梦中,声名志业总成空。凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁。”吴石以真诚动人的诗文,向世人作最后的诀别。

这份遗书并非用普通纸张书写,而是写在一本古书《元赵文敏九歌书画册》的背面。这本册子是宋末元初著名文人赵孟頫(文敏)的书画作品集,以屈原《九歌》为题材,一像一文,具有很高的绘画、书法艺术价值。

一生钟情于古典文化的儒将吴石,到了生命的最后时刻,将自己的千字遗言写在了赵孟頫的书画册子上。这份对中华优秀传统文化刻骨铭心、深入灵魂的热爱,如同鲜活的血液,永远流淌在他那火热的血脉里。

(作者单位:中共福州市委党史和地方志研究室)