都说“今天的新闻是明天的历史”,然而昨天的历史故事也可以成为今天的新闻!

“坦洋工夫”是来自福安的世界历史名茶,百年前到底如何辉煌?今人却知之甚少。幸亏社口镇青年小范自2008年以来自费前往英国、法国、德国、挪威、瑞士、意大利、西班牙、葡萄牙、奥地利、美国、加拿大、俄罗斯、日本、新加坡、泰国、马来西亚等16国和福建省内、外馆藏机构查阅资料,为我们还原了“坦洋工夫”的辉煌历史,展示了茶商吴氏一脉跌宕起伏的人生追求及其光荣与梦想!

八代事茶 “坦洋工夫”扬名三百年

白云山麓风光旖旎,云雾缭绕,是个生长茶叶的好地方。千百年来,这里农民靠山吃山,茶叶成了他们养家糊口的好营生。山腰上的福建福安谷岭村(今晓阳镇岭下村)因地势陡峭,良田无几,村民深耕于茶园开发、茶业经营。吴氏一脉先居岭下后迁毗邻坦洋村,八代事茶,从乡土走来,悄然点亮了一个家族与一种名茶300年的传奇。

岭下村口的村标牌

第一代:吴天植(明万历年间)。拓荒者。

他挥锄垦山,奠下吴氏事茶的基石,让茶香在这片土地上生根发芽。光绪版《福安县志·卷三·山川·物产附》载:“邑西南坦洋……明万历间,有吴天植者,自寿宁徙此,劈山种茶……为坦洋茶之肇始。”

第二代:吴尚礼(明末清初)。商路初开。

至明末清初,二世祖吴尚礼目光逾越高山,窥见商机。他创立“元记”字号,收茶鬻于江浙,开启家族“半耕半商”之路。《坦洋吴氏宗谱·序》载:“二世祖尚礼公……遂立‘元记’字号,收乡邻之茶,鬻于江浙间。自此,吾家始弃单纯农事,家道渐丰。”

第三代:吴永观(清乾隆年间)。风味缔造者。

乾隆年间,三世吴永观在一次偶然的工艺探索中,以日晒、松烟焙之新法,竟得“赤汤红叶,味带桂圆香”的奇妙之物。《吴氏家书·自序》中追忆:“永观公……试制红茶,偶以日晒代锅炒,又以松烟焙之,竟得赤汤红叶,味带桂圆香之法。此乃吾乡红茶之始。”道光版《福安县志》载:“茶之属,近来最著为坦洋红茶……其法传自乾隆间坦洋吴某。”这是不是后来名震天下的“坦洋工夫”红茶的原点?有待论证。

第四代:吴振邦(清道光年间)。技艺定鼎者。进入道光朝,四世吴振邦将前辈经验淬炼成体系。《吴氏家训·卷四》载:“振邦公以茶工教法著于乡,创‘三焙九揉’之法,茶界称‘吴家体’。”宣统《闽侯县志》亦印证:“坦洋吴振邦者,善制茶,其法精要,著为规程,乡人从学者众。”

第五代:吴庭槐(清咸丰-同治年间)。市场开拓者。家族的眼光投向更远的市场。道光二十年(1840年),五代吴庭槐沿江而上,设“元记茶栈”于九省通衢的汉口。《吴氏家训·卷四》载:“庭槐公拓商路于汉口,道光廿年设‘元记茶栈’于汉口崇正街。”《汉口山陕西会馆志》附录名店中记载:“闽商吴氏‘元记茶栈’,在崇正街,专营福建红茶,货真价实,为同业所重。”他的成功甚至引起了英国领事的注意,在英官方报告中留下印记。英国国家档案馆藏的英驻汉口领事《商务报告》载:“本埠红茶贸易中……一名为‘元记’的茶行是其主要供应商之一,其品质稳定,深受英国商人欢迎。”

至此,“坦洋工夫”的红茶,开始漂洋过海,香染英伦。

第六代:吴步云(清光绪年间)。荣耀巅峰者。

至六世吴步云,吴氏家业如日中天。他精研技艺,著《茶经秘要》,将“坦洋工夫”推向极致。步云公集大成,获英王维多利亚认证,行茶货于四海,其茶品成为宫廷贡品。

第七代:吴庭元(字庚俞,清光绪末年至民国初年)。危局守护者。

然而,盛极而衰。七世吴庭元掌舵时,已面临印度、锡兰茶的激烈竞争与清末动荡的时局。他一面修订家训,严防技艺外泄。《吴氏家训·卷三》防谍篇后有补注:“立顿谍案后增此十条,凡泄技者,死后不入宗祠!”

他竭力振作“坦洋工夫”,其产品于1915年荣获巴拿马万国博览会大奖,为民族茶业在逆境中争得一席荣光。方志记载了当时的艰难:宣统《闽侯县志》载:“近岁茶市丕变,洋茶夺我之利。坦洋吴氏元记等号,力图振作,改良焙法,然外势浩大,挽回非易。”

第八代:吴启昌(民国中后期)。历史终章与记录者。

及至八世吴启昌,遭遇的已是国难当头。抗战军兴,茶路断绝;内战又起,经济崩溃,家族血脉在抗日烽火中以身殉国。

《吴氏家训·卷四补注》中,吴启昌墨书朱批,字字泣血:民国廿四年乙亥冬,不肖裔孙启昌涕泣补注:先父鹤年公(庭鹤)承制艺一脉,精焙火之术,尝曰:“火中有魂,非技可传”。先伯善初公(庭元)掌商务凡卅载,应对洋商,不卑不亢。

村中的吴氏宅院已经陈旧破损,但似乎仍在诉说着当年的辉煌

坦洋村的吴氏宅院旧址

长兄明铎(觉民)志不在茶,民国廿六年投笔从戎,殉国于淞沪,妻林氏投井随之,悲哉!弟明钧早夭,明铨(衡之)病殁于疟疾。昌本承制艺,奈何天降奇祸,一门男丁零落,唯余兼祧两房。时值乱世,茶业凋敝,洋茶充斥,“坦洋工夫”十不存一。余虽竭尽全力,仅能守祖宅、护秘典、保母树于烽火。呜呼!观此谱系,忆先人“行茶货于四海”之荣光,今竟至如此,肝肠寸断。惟愿后世子孙,不忘茶人之本,重振家业于太平之日。

吴启昌在《宗谱·续修》跋文中留下悲怆与期望:“昌生不辰,遭逢国难,族业凋零。所望后世子孙,他日能重振家声,复我元记之辉光。”(其他嫡系庶系本文不表)

1946年,上海《申报》一则启事为百年传奇画上句号:“上海元记茶栈谨启:……然时局多艰,战乱频仍,业务清凋,难以为继。谨于本年底宣告歇业……”

独门绝技,中国茶压倒印度茶

都说“坦洋工夫”当年风靡欧美,醉倒西方皇室贵族。此话不假,如今查阅的档案比传说的更加令人震撼:

1875年12月11日《北华捷报》报道:“坦洋工夫”首次登陆伦敦市场,售价80英镑/担,创中国红茶价格纪录,同期祁门红茶仅65英镑/担。报道强调坦洋“松烟香独特,英商争购”。

光绪九年九月十二日(1883年10月12日)《申报》以《闽茶得奖》为题,报道了吴步云“坦洋工夫”与皇家认证的相关情况:闽商吴步云所制“坦洋工夫”红茶,寄至英国,经茶师品评,推为上品。英君主特颁准单,俾作官茶,而免纳税。闻吴商已得宝星之赐,此诚华茶之光也。

伦敦《泰晤士报》1883年11月5日“商业与金融”版《拍卖纪录与皇家认证》报道:伦敦茶叶拍卖会在一片轰动中结束。一批来自吴步云茶厂的“坦洋工夫”拍出了每磅147先令的价格,创下了本季中国茶叶的最高纪录。据悉,同一商号已获得女王陛下的皇家认证,这对一位东方商人而言是罕见的荣誉。

英馆藏史料称:1883年11月25日,19世纪英国维多利亚女王参加仪式,授予“坦洋工夫”皇家认证的徽章,茶商吴步云亲赴白金汉宫接受徽章。英王室宣布:专供王室“坦洋工夫”茶免税免检,进口“坦洋工夫”茶关税减半20年。

英国国家图书馆存1885年《泰晤士报》报道:吴步云的“坦洋工夫”在伦敦每担拍出127英镑成交价,打破印度大吉岭保持的105英镑纪录。而现存哈佛大学图书馆的《北华捷报》1885年9月20日转载国外先前的报道:吴步云亲赴伦敦参与明辛巷拍卖会,“坦洋工夫”拍出147英镑/担(约合白银40两),打破印度大吉岭茶纪录。报道称“中国茶首次压倒印度茶”。

《英国议会文件》有份《1885年驻福州领事商务报告》:福安贸易中最显著的发展是“坦洋工夫”的卓越地位。这种茶以其乌润匀整的条索和丰富的“白毫”而著称。但其最主要的优点在于其独特的“松烟香”和一种让人联想到桂圆干的甜味,这是其他产区无法复制的。该地的领军商号吴步云的“元记”已经建立了极高的声誉,其品牌在伦敦拍卖会上无需验货即被接受,价格通常比市场均价高出10%至15%。报告还将“Tanyang”(坦洋)列为最高级中国茶,以及1883年川宁公司档案记载“元记”茶行获得王室认证,这正是吴步云长达十余年(从1856年战略启动到19世纪80年代取得成功)艰辛付出的最终成果。

这些外部史料强有力地证明了“元记”品牌确实在英国达到了顶尖水准并获得了市场(王室)的极高认可,与《吴氏家书》中的战略规划形成了完美的闭环。

吴步云及其“坦洋工夫”在英国等欧洲国家的出现,打破印度红茶长期独霸西欧格局,赢得“东方茶王”的尊称,《新闻画报》标题:“东方茶王”用“坦洋工夫”征服伦敦!大英博物馆还存有画作:吴步云脚踩“立顿”二字的茶箱,旁边标写:东方茶王驾临!

除了英国,在欧美俄等国家也活跃着“坦洋工夫”的身影:

俄罗斯国家图书馆有亚历山大三世、沙皇尼古拉斯二世的御医日

记:陛下每日晨饮中国红茶,其味带松烟香,侍从言此茶名:坦洋!俄诗人诗赞曰:(一杯)“坦洋工夫”的松烟香,唤醒了帝国黎明!这些与福安《吴氏家书》记载的1888年10月前后与俄王室交易“坦洋工夫”的记录相吻合。福安市档案馆资料显示:上供20箱特级“坦洋工夫”,箱与盒及锡罐都印有俄皇家所用的“双头鹰”。

据查,苏联领导人、革命导师列宁的饮食清单中也明确记载着“坦洋工夫”红茶;美国白宫一位厨师长的回忆录中也提到总统罗斯福有喝“坦洋工夫”。

法国国家档案馆文献:“坦洋工夫”为法国巴黎卢浮宫沙龙指定用茶;法国拿破仑三世皇帝言:坦洋烟熏茶乃东方之哈瓦那雪茄!1895年,“坦洋工夫”获得“法国巴黎世界博览会金奖”,此金奖为此次盛会最高奖。法国国家图书馆资料记载“元记”的“坦洋工夫”获奖情况;巴黎档案馆、博物馆有复制奖牌(直径6.5厘米,正面“巴黎世界博览会”,背面法国自由女神像),现原件在马来西亚槟城吴氏支系后人手上。

德国联邦档案馆资料载:德意志末代皇帝威廉二世每日早餐必饮“坦洋工夫”,对侍从称“此茶烟香令我想起波茨坦的松林”(德国最大的松林公园)……

“东方茶王”,吴步云获“诺奖”提名

“坦洋工夫”在欧美市场的开拓,赢市场、赢荣誉,也赢得人们对华茶和吴步云的敬重。

1901年诺贝尔奖首创,吴步云被世界12位国际知名人士联名推荐为来自东方的“首届诺贝尔和平奖”提名人。在挪威,奥斯陆诺贝尔和平奖档案馆主库房A区(1901年提名卷宗):吴步云诺贝尔和平奖提名,这封提名信是19世纪东西方文明互鉴的孤本。

提名人勒南,提名的理由:吴步云通过和平的茶叶贸易,在东西方之间编织纽带。他的“元记”茶行在福州设立吴氏元记茶叶劳工学校,位置:福州仓山区爱国路2号(原怡和洋行仓库旁)。元记茶叶课程表(1898年):上午,中国工人学英语会话、英国工人学福建方言;下午,中国工人学茶叶审评技术、英国工人学中国茶文化史,让中英工人在鸦片战争的创伤后学会共处。他将茶叶转化为中华文明的使者,证明商业可以成为战争的解药。

勒南的提名件共有12位国际知名人士联合署名,他们是:1、欧内斯特·勒南,法国·东方学家,提名发起人,法兰西学术院院士,著有《耶稣传》《闪米特文明史》;他是文化理想主义者,1882年著作《东方哲学》称“茶道是儒家与基督教的共同仪式”;2、约翰·莫利,英国·自由党领袖,曾任印度事务大臣,主张英中平等贸易,后任枢密院院长;3、理雅各,英国·汉学家,牛津大学首任汉学教授,翻译《四书五经》,与吴步云在福州有交(1873-1876);4、弗雷德里克·帕西,法国经济学家,1901年首届诺奖得主,国际和平联盟创始人;5、巴斯蒂安是德国民族学家,柏林民族学博物馆馆长,研究中国茶文化;6、查尔斯·达尔文,英国生物学家,达尔文遗嘱执行代签人,《物种起源》作者达尔文后人(晚年关注跨文明交流,达尔文遗嘱:对人类重大贡献者其基金会给予支持);7、赫伯特·斯宾塞,英国哲学家,社会达尔文主义提出者,主张“工业和平论”;8、阿尔弗雷德·华莱士,英国博物学家,与达尔文共创进化论,支持反殖民运动;9、约瑟夫·道尔顿·胡克,英国植物学家,邱园园长,研究中国茶树移植;10、保罗·杜美,法国越南总督,推动印度支那-中国茶叶贸易,与“元记”有业务往来(1891年合约);11.涩泽荣一,日本实业家,日本资本主义之父,推崇“论语与算盘”理念;12、张弼士,中国南洋侨领,清廷驻槟城领事,代吴步云联络南洋茶商。

然而,吴步云最终与“诺贝尔和平奖”失之交臂。落选根本原因有二:一是技术性:诺奖章程要求“提名对象需在世”,而吴步云1901年已66岁(提名时在世),但评审误判其年龄(关键原件:1901年提名信函[羊皮纸,带火漆印]评审委员会批注页虽注其“架起鸦片战争后东西方交流的桥梁”,但认为批注时吴已逝世);二是东西方信息差:评审委员会要求“提供英文事迹证明”,但“元记”未及时响应(吴氏家书里提及吴步云不重视该奖项,没让他儿子回应)。

闽省之光,“元记”备受朝野赞誉

吴氏制茶精益求精,赢得市场称道;吴氏发达后乐善好施,慷慨好义,深受百姓称道,也赢得清廷赞许。

“茶以‘坦洋工夫’为冠,岁输洋银百万两”中国第一历史档案馆·军机处光绪十一年还记载:光绪十九年京师万国茶赛会,敕封正三品茶政使、坦洋元记茶行主吴步云为总裁判,赏戴花翎。

《武林茶事》有《记光绪二十一年杭州茶会》:吴步云演示“坦洋技法”:双掌揉捻、鼻嗅发酵、耳听焙火,四座皆惊。浙茶总办叹曰:此法之精,堪为天下师。

吴氏一脉长期制茶,探索出许多创新方法,使所产之茶色韵香味俱全,今人称此工艺为《古法制作“坦洋工夫”茶的工艺》。时年“坦洋工夫”品质与市场的深度如何?光绪十七年四月初八日(1891年5月15日)一篇以《论闽红茶市》的文章称:“红茶之佳,以闽之坦洋为最。其制法精良,色香味三绝,洋商至以‘坦洋工夫’之名呼一切闽红,犹言凡闽红皆当如坦洋也…每岁新茶出,欧美茶贾麕集福州,非‘坦洋工夫’不鬻。”

关于“元记”茶行商业策略,光绪十九年二月十五日(1893年3月23日)有篇《闽茶纪闻》:“福安元记茶行主吴步云,精于茶务。近又改良焙法,所制益精。且于新加坡自设栈房,直接运销,不假手于洋商,利源得以不外溢,识者韪之。”

吴步云慷慨好义,还资助修建罗源——连江官道等,做了许多公益事业,被誉为“急公好义,乐善好施”,清政府为褒奖他“毅然输财助边”,授予“同知候补”。

“元记”茶叶不仅获得地方官褒奖,还受宠于清廷:

光绪九年十月十五日,闽浙总督何璟奏折:窃查福安县茶商吴步云所制“坦洋工夫”红茶,于英吉利国获女王维多利亚亲授王室徽章。该商呈验英廷文书,内称:此茶松烟香彻,金汤澄明,特准用皇家冠冕标识。臣观其茶实为闽省之光,奏请赐御书匾额,以励商贾而振国货。

中国第一历史档案馆藏《内务府·进单》载:“福宁县民吴步云进贡‘坦洋工夫’红茶三百斤。”更远销海外,享誉西方,被媒体誉为“来自东方的红宝石”。其事迹光耀地方史乘:光绪版《福安县志·人物志·义行》载:吴步云……其所制红茶精绝,得泰西王室之赏,声闻中外。

根据《清宫廷档案》慈禧太后的手笔:御赐“赤玉天浆”!又据古法“坦洋工夫”制作记载:冷后凝乳雾(谓“冷后浑”),乃上品之征。若冷后清冽,则工未至也。慈禧太后是品过冷却后的“坦洋工夫”红茶才会赐“赤玉天浆”匾额。

而中国第一历史档案馆资料记载:光绪帝品饮“坦洋工夫”后朱批:“闽茶金圈琥珀汤,可抵洋药提神效”。吴氏“元记”茶行获朱批,启用“坦洋工夫”为“金汤”商标!

翻开中华五千年的历史每页都散发着茶香,而我品读“坦洋工夫”历史似乎看到滴滴红茶也是这个民族与世界列强抗争血泪!

时年中亚军阀阿古柏侵占新疆大部,俄罗斯也侵占伊犁,陕甘总督兼新疆钦差大臣左宗棠率众出征,清廷国库空虚,左公自筹军饷,吴步云闻讯,组织闽商捐资,自己率先捐银十万两。《福宁府志·人物志·义行》载:吴步云,坦洋人,以茶业致巨富,然好义急公,未尝吝啬。时左文襄公西征,步云倡率茶商,捐饷银十万两以佐军需,文襄公手书“茶惠边陲”匾以旌其功。自是,吾闽茶商之声誉,闻于天下。

吴步云还致书左宗棠提出减轻茶税,以利生产贸易之建议。左宗棠收到来书后向清廷呈奏折,同时商请闽浙总督何璟与福建巡抚岑疏英共同奏请朝廷,促成降低闽茶税赋三成。

1890年湖广总督张之洞筹办汉阳钢铁厂,购买设备遭百般刁难,茶商吴步云提议“以茶易铁”,用茶叶出口换购德国机械,支持张之洞创办汉阳钢铁厂,他致书张之洞:“中体西用,茶铁相济。若以闽茶易德械,可省白银外流。”美国相关图书馆保存着吴步云与张之洞的书信,信中陈述了“茶铁互易”详情,张之洞后亲笔书赠吴步云“通商惠工”匾额,以示嘉赞。

1911年12月3日吴步云逝世,《申报》以《闽茶巨擘作古》为题报道:闽茶领袖、“元记”茶行主人吴步云君于前日在福州寓所病故。吴君执闽茶界牛耳数十载,开辟南洋、俄国市场,功绩卓著。迩年虽受日茶倾轧,然吴君在日,犹能勉力支撑。今吴君既逝,老成凋谢,闽茶之前途,益可虑矣。《申报》后又报道:出殡(12月5日)时,福州港中外船只纷纷鸣笛志哀。报道称赞吴步云拓沙俄、开南洋、纳西法,使闽茶冠绝寰宇,今失北斗,闽茶黄金时代落幕。

一杯坦洋茶,半部近代史。从已经查找的档案中我们读懂了“一个茶品与一个国家的关系”,也读懂了“坦洋工夫”茶历史的辉煌与悲壮,“坦洋工夫”人的自豪与辛酸!

吴氏风骨,青春热血沃中华

“致富不忘国,国难见忠良”,吴氏一族就是很好的诠释。吴步云事业如日中天之时,1885年他在《致子书》(此书后也称“吴氏家训”)中写道:吾行茶货于西洋,非独为利,更欲使彼知中华物产之精、匠艺之巧。茶香所至,即国威所彰!

一句“茶香所至,国威所彰”,体现吴步云作为真正中国茶人的不屈风骨。

1903年年仅20岁的吴庭元继承父亲、伯父的茶叶生意,精制“坦洋工夫”红茶,茶行迅速崛起,拥有铺面36间,伙计百余人,茶山4座,精制茶厂1家,拣茶工、制茶师傅两三百人,年产精制“坦洋工夫”2000余件、200多吨,远销英俄等地。他还在福州开设茶栈,挂英国人的牌照,专门接洽洋行和外商,并用自己的画像在香港注册“元记”商标。

吴庭元此间已是闽省大茶商,开茶庄三四十家。民国期间在福州经营茶叶,任福州福安商会会长,所送“福安商会茶”(“坦洋工夫”)参展“1915巴拿马——太平洋万国博会”,福安人一直以获得“金奖”为荣,而新查阅资料表明:事实上当年所获的奖项是比金奖更高级别的最高奖——甲等大奖章!

1934年以后,战事连连,日寇侵华更阻断海路,“坦洋工夫”从兴盛的顶峰跌至谷底,产量由10万箱降至4万余箱。烽火岁月,“坦洋工夫”日渐冷落,“元记茶行”和吴氏家族踉踉跄跄一路前行。同年,位于坦洋村上街桥头的“元记茶行”被一支队伍误烧,从是夜起到第二天整整烧了一天,面目全非,财物尽毁……

吴庭元堂弟吴庭魁自小聪慧,颇有经商天赋,时年已在台湾开拓市场,业绩丰盈后回闽,吴步云、吴庭元有意培养其继承茶业。吴庭魁后赴日本留学,化名吴魁轩,此间加入了孙中山先生领导的同盟会,回国后于1911年参加辛亥革命福州光复战役,在于山战役攻打清军弹药库时壮烈牺牲,时年31岁。同盟会元老郑祖荫在《福建光复史》手稿中痛惜:福安吴君庭魁,攻甚锐,中炮亡。

后来人们在整理吴庭魁遗物时发现,他生前致吴庭元绝笔信:弟今赴义,非弃商道,实以血沃中华,为吾茶业后世开太平!吴庭魁牺牲后,为支持革命,吴氏家族商号“吴步云堂”亦捐银三千两以助革命,旁批曰:其弟庭魁殉国,此款慰烈士英魂!

而本应继承家业的吴步云之长孙吴明铎则另寻革命道路,他于民族存亡之际化名“吴明”,投笔从戎。据中国历史第二档案馆等文献记载:吴明铎毅然放弃继承茶业,先加入闽东抗日游击队,后整编进叶飞领导的新四军六团三营,任通讯班长。1939年7月6日,在江苏茅山的反“扫荡”战斗中,为掩护电台转移,英勇殉国,年仅21岁。其妻林氏闻讯亦投井相随,更添悲壮。

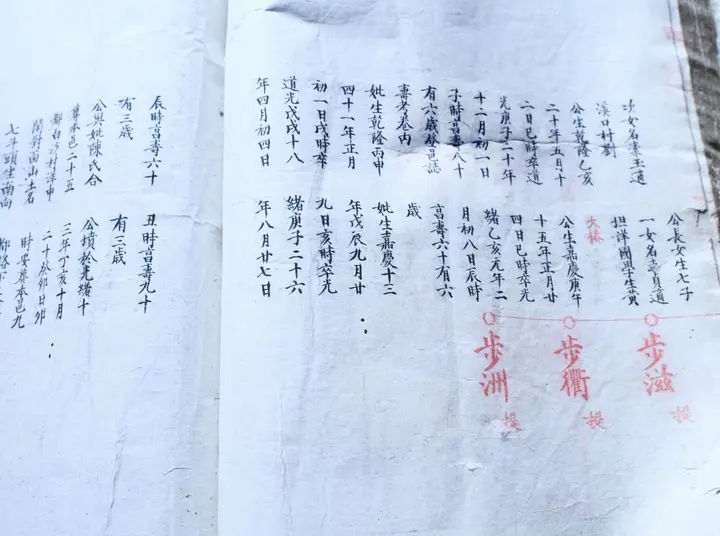

岭下村民查看族谱

族谱

吴氏一脉,满门忠义,义薄云天,爱茶爱国,何等壮烈!

一个家族八代兴衰,一种名茶三百年荣光。“坦洋工夫”刻满这个家族梦想与追求,痛苦与辛酸!他们不仅是技艺精湛、营销优良的茶人,更是深明大义、家国情怀深切的中国人!

如今,“坦洋工夫”这个带着鲜明“中国红”色彩的茶品正踏着先人的脚印勇往直前。“坦洋工夫”人永远牢记嘱托:要珍视、保护、发展、应用好“坦洋工夫”品牌,让“坦洋工夫”茶走向全国、走向世界!

(丁立凡 摄影)