《福建日报》2025年11月25日07版

一座侨厝,一段故事。

作为全国著名侨乡,福建的闽山闽水间散落着传统古厝、西式洋楼、中西融合的番仔楼等各式各样的涉侨建筑,它们的一砖一瓦既承载着海外侨胞对故乡的眷恋、对家国的深情,更见证了闽籍侨胞凭海而立、敢拼敢闯的奋斗历史与拼搏精神。

厦大群贤楼

“穿西装、戴斗笠”的秘密

踏入厦门大学思明校区群贤校门,沿途一座座充满“嘉庚风格”的建筑映入眼帘,其中最为引人注目的便是厦大建校之初,陈嘉庚先生主持修建的第一批建筑群——群贤楼群。

厦大群贤楼群(资料图片)

群贤楼群北依五老峰、背靠南普陀,以石木为结构,居中的主楼群贤楼与左右两边的同安楼、集美楼以及东端的映雪楼、西端的囊萤楼,呈“一”字形排列,蔚为壮观。

跨越百余年的风雨岁月,群贤楼依旧保持着绿色琉璃瓦的中式屋顶、西方柱式与拱券构图的西式屋身,形成了“穿西装、戴斗笠”的独特形态,被称为嘉庚建筑的典范。

为何嘉庚建筑以“穿西装、戴斗笠”为风格?“嘉庚建筑采用中式屋顶、西式屋身,这不仅是一种中西合璧的建筑风格,更是嘉庚精神的生动诠释。”厦门大学建筑与土木工程学院院长张建霖说,嘉庚先生长期在南洋经商,深刻了解西方科技、教育和管理理念的进步,在建筑中融入拱券、立柱等西洋元素,展现了他主张学习先进思想的远见;同时,他在建筑中又保留了闽南传统的燕尾脊和中国传统的歇山顶,象征着他对中华传统文化的坚守,对西学中用、复兴中华的深切期盼。

群贤楼(资料图片)

事实上,群贤楼群的奠基时间,就是嘉庚先生爱国爱乡情怀的生动体现。时间回到1921年5月9日,嘉庚先生率百余名师生员工到演武场,为群贤楼群举行奠基典礼,拉开了厦大校舍建设的序幕,而这一天也是袁世凯接受丧权辱国“二十一条”的“国耻日”。“嘉庚先生选定这一天为校舍奠基日,意在告诫莘莘学子‘勿忘国耻、发奋为国’。”张建霖解释道。

心之所向,情之所系。嘉庚先生时刻牵挂着群贤楼群的建设进展,1922年3月他特意从新加坡来信嘱咐:要把屋盖用中国传统建筑艺术来粉饰,而主楼群贤楼要高于旁边的两层副楼,建成三层楼,最高的一层采用中国传统的宫殿式建筑。

“正是这一决定成就了‘穿西装、戴斗笠’与‘五位一体、一主四从’的嘉庚建筑风格,并推广运用到20世纪50年代兴建的建南楼群、芙蓉楼群,以及如今的翔安校区、漳州校区、马来西亚校区。”在张建霖看来,嘉庚建筑是嘉庚先生个人审美与闽南能工巧匠智慧的结晶,是南洋建筑与闽南建筑在实践中不断磨合而达成的中西文化结合的成功范例。

百余年来,群贤楼群历经岁月沧桑,不同时期呈现出不同程度的坏损。为保护好这一珍贵的建筑群,厦大多次开展加固及保护修缮工作,力争做到“保持原状、修旧如旧”。2006年,以群贤楼群等为代表的嘉庚建筑,被国务院列为全国重点文物保护单位。2016年,嘉庚建筑入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录。

为了让建筑“说话”,让历史激励后人,陈嘉庚纪念馆、厦大校史馆、鲁迅纪念馆……一座座厚重的历史文化展馆坐落在群贤楼群内。尤其是在主楼群贤楼,常态化通过图片、实物、雕塑、音视频、场景复原等多种展陈形式,呈现厦大百年校史,展示嘉庚先生“教育救国”的兴学理念,让人们在历史文化的浸润中感悟嘉庚精神。

“诚以救国既乏术,亦只有兴学之一方。”1922至1925年,嘉庚先生的公司正处鼎盛时期,他加快了厦大的建设步伐,除了新建一批校舍,还严选良师、广纳贤才,厦大在全国名气日盛。20世纪30年代,在世界经济危机影响下,嘉庚先生的企业濒临破产,却始终坚持办学经费一日不可无,“宁可变卖大厦,也要支持厦大”。直到1937年,他无力继续支撑,决定将厦大无条件献给国家。此后,厦大也始终不忘嘉庚先生初心,即便在战火纷飞的年代,也从未停止办学。梧林朝东楼

如今,走在厦大校园,处处可以感受到嘉庚元素,嘉庚精神也化作“自强不息、止于至善”的优良校风,鼓舞着一代又一代年轻学子追求道德与学业的极致境界。

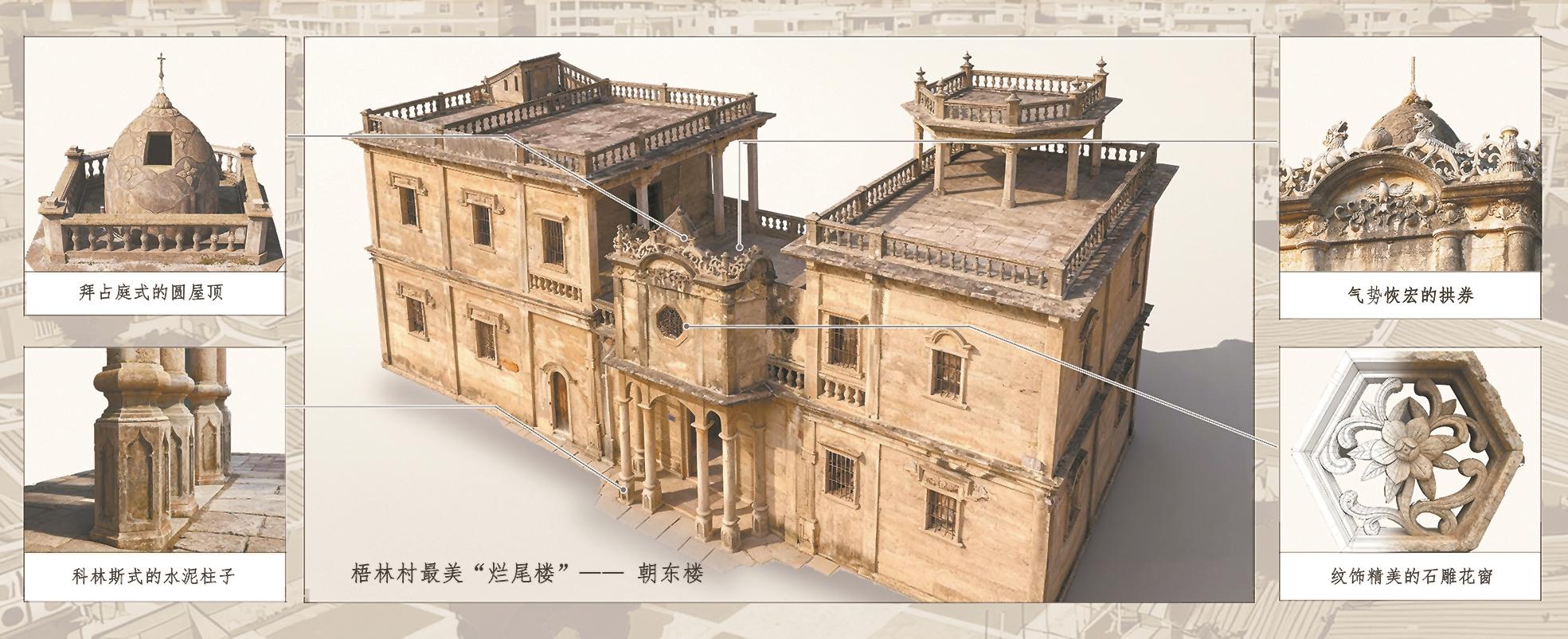

梧林朝东楼

“最美烂尾楼”的新姿

漫步于晋江市新塘街道梧林村,在一片红砖古厝中,一栋高耸的灰色洋楼分外抢眼,这就是梧林村第一座钢筋水泥建筑“朝东楼”。

朝东楼 (资料图片)

“在近百年的岁月风尘中,这里不仅承载了侨厝主人蔡咸斜的浓浓乡愁,还写满了他心系家国的深情厚意。”晋江市新塘街道办事处副主任金宏勃向记者介绍道。

朝东楼建于1930年,因其建造者、菲律宾侨商蔡咸斜的字为“朝东”而得名“朝东楼”。站在楼前,抬头仰望,拜占庭式的圆屋顶、气势恢宏的拱券、科林斯式的水泥柱子、纹饰精美的石雕花窗,无不透露出浓郁的异国情调。走进楼内,里面却是闽南古厝的空间肌理,主楼有二层半,沿中轴线纵向分为两进,横向宽度为四开间,属于闽南典型的“二进四开间”格局。

群贤楼3D图(福建日报社全媒体传播中心供图)

最为特别的是,在那个家家户户点油灯、烛火的年代,这栋侨厝已经超前设计了电梯井,安装了电线。然而,除此之外,朝东楼内部几乎没有任何装潢,呈现出毛坯的状态。

朝东楼3D图(福建日报社全媒体传播中心供图)

如此精美的洋楼为何“烂尾”了呢?故事要从闽南人漂洋过海“下南洋”的年代说起。

清咸丰十一年(1861年),蔡咸斜出生在梧林村,长大后赴菲律宾谋生,起初他打工、当伙计,有了一定积蓄后开办了商行,经营船用缆绳和草帽,资产日益丰厚。

“探大钱,回乡起大厝”,是“下南洋”闽南人的传统情结。在菲律宾功成名就后,1930年,蔡咸斜出资在梧林村兴建朝东楼,并派长子蔡怀真回乡负责。

“父子俩对朝东楼极为重视,不仅从菲律宾运回钢筋、水泥、木材等建筑材料及西班牙设计师的图纸,还聘请上海工程师和工匠前来施工,整体框架花了5年才完成。”金宏勃告诉记者,修建朝东楼是蔡咸斜的毕生所愿,但在国家存亡之际,他选择将一切都捐给了国家,因此这栋建筑看似空有框架、毫无饰物,却处处体现着闽南华侨的拳拳爱国之心。

原来,朝东楼主体工程完成之际,正值抗日战争最艰难之时,当蔡怀真将国内形势告诉父亲后,远在菲律宾的蔡咸斜和儿子商定暂停装修,将装修的资金悉数捐出支援抗战。从此,梧林村留下了这样一座“烂尾”建筑,被人们亲切地称为“最美烂尾楼”。

“没有国,就没有家!”蔡氏父子的抉择,是众多闽南侨胞爱国爱乡精神的写照,而在梧林村类似的故事不一而足。

晋江是著名的侨乡,梧林村则是典型的闽南侨村。2017年,晋江市政府按照“不改变原状”的理念,启动了对梧林村的保护性开发,一方面对百余栋华侨建筑进行修缮,另一方面引入民间资本,开发民宿、餐饮、文旅等业态,让曾经破败萧瑟的梧林村重新“活”起来,成为晋江市一张亮丽的“文旅名片”。

走进朝东楼,记者看到,以“侨史钩沉”与“家国情怀”为主题的4个村史展厅错落有致,将梧林古村的起源、华侨远渡南洋奋斗的历程以及他们支持祖国抗战的感人事迹一一呈现;3个沉浸式情景厅一字排开,生动再现了侨批文化、南洋街景与华侨生活场景等内容,让观众仿佛身临其境、耳目一新。

古老的朝东楼焕发出新姿,已成为梧林村珍贵的历史印记与独特的文化地标,吸引着市民和游客前来参观,静静体味梧林华侨的乡愁故事与家国情怀。

天一总局

民间最早的国际邮局

烽火连三月,家书抵万金。

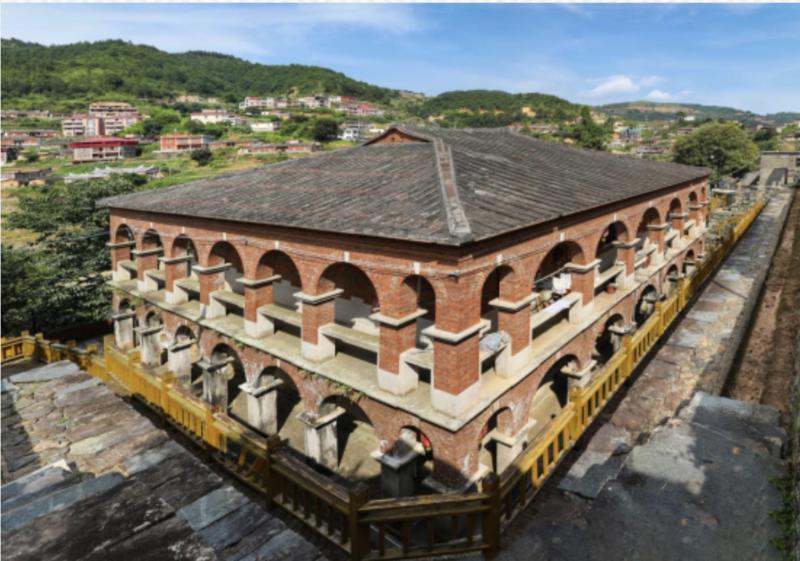

九龙江畔,漳州台商投资区角美镇流传村,坐落着一处兼具南洋建筑与闽南建筑特征的建筑群,这里正是中国最早的民间国际邮局——天一总局。

天一总局 吴洪 摄

闽南人将“信”称为“批”,“侨批”是近代海外华侨华人所写的家书。这种“银信合一”的特殊载体,是“下南洋”的“番客”与故土亲人之间最重要的情感与经济纽带。清光绪六年(1880年),漂洋过海前往吕宋(今菲律宾马尼拉)谋生的流传村人郭有品首开先河,将这项专门替侨民捎带钱款信件的活儿制度化、企业化,创办了漳州第一家批馆——“天一批郊”,承办海外侨胞与家乡亲人的书信投递以及钱币汇兑业务,这一民间国际邮局比官办的“大清中华邮政局”还早了16年。

随着规模日益扩大,1892年“天一批郊”改称为“天一信局”,设流传为总局。业务最繁盛的时候,“天一信局”在海内外设立了26个分局,经营范围遍布今菲律宾、印尼、马来西亚、泰国等东南亚国家。

岁月沧桑,斗转星移。天一总局的旧址建筑群依然屹立在流传村,主要由宛南楼、北楼和陶园三个部分组成。现年63岁的郭有品第五代传人郭佳鹏至今依然居住于此。在他的带领下,记者走进了这处充满时代印记的历史遗迹。

推门而入,首先跃入视野的是坐南朝北的宛南楼,它始建于清宣统三年(1911年),分为两个部分,前半部分为三进深红砖大厝;后半部分为二层西洋式建筑,二楼正门上方刻着醒目的“宛南”二字。

郭佳鹏告诉记者,随着业务的扩大、财富的积累,1921年又建成北楼和陶园,北楼为总部办公大楼,陶园则是休憩赏景之地。

北楼是一座南洋风格的建筑,也是天一总局的标志性建筑,位于宛南楼的一侧。这是两层砖木结构洋房,大门顶上一块“天一总局”牌匾格外引人注目,外墙雕刻有安琪儿、和平鸽、罗马柱与荷花、菊花、兰花等中西交错的图案,内部设有邮政经营、银钱汇兑、内部办公、顾客接待等区域,成为总部经营银信业务的场所。

在宛南楼、北楼的后方是陶园,它由一座二层西洋式建筑和一片花园组成,建有亭台、楼榭、假山、猴洞、鱼池、花圃、石砌小道等,在当时的闽南农村可谓独树一帜。

从1880年创办至1928年1月28日停业,这处独树一帜的华侨建筑用48年的时光,见证了中国民间侨批史、邮政史与金融史的发展。

为了让历史记忆长久保存,近年来漳州台商投资区启动华侨建筑修缮工程,对天一总局的宛南楼、北楼、陶园进行整体修复,并优化周边环境。

漳州台商投资区社管局文物科科长陈永福告诉记者,目前《漳州台商投资区文旅总体规划》正在编制中,今后将通过串联天一总局与其他具有历史底蕴的华侨建筑,形成探访侨厝历史与文化的文旅线路,守护侨胞乡愁,赓续华侨精神,推动乡村发展。

保护活化侨厝“明珠”

树高千尺不忘根,“厝”在“根”就在。

福建有海外侨胞约2000万人,散落在八闽大地上的涉侨建筑是他们及其后代子孙寻根谒祖的地理标识和精神归宿。

南安观山李氏民居 吴洪 摄

这一座座侨厝犹如一颗颗明珠,承载着海外侨胞深厚的家国情怀、根脉情结,传承着共同的血脉共鸣、文化认同。如何延续涉侨建筑的这份“根”与“魂”?近年来,我省多管齐下、多措并举,开展了涉侨建筑的保护与利用工作。

摸清家底是首要任务。自2023年6月以来,我省各地对涉侨建筑开展了专项摸排与普查,按照涉侨文保建筑、历史建筑、侨捐建筑、其他建筑进行细化分类,建立了《涉侨建筑基本信息表》资料台账。截至目前,全省共普查登记的涉侨建筑有2633栋(处)。

部门联动、形成合力。福建的涉侨建筑存量多、分布广,需要涉侨部门联动农业农村、文保、住建、文旅等部门统筹规划,对侨居遗存建筑进行成批的修缮和规整。

记者从省侨办了解到,在各方努力下,《福建省华侨历史文化遗存保护条例(草案)》已进入省人大常委会审议阶段,这是该领域全国省级层面的首次立法,明确了华侨历史文化遗存保护的部门职责分工、建立华侨历史文化遗存调查认定、名录管理和建立数据库等制度。

开发利用、活化传承。创新模式、赋能乡村是利用涉侨建筑的具体方式,有助于在保留侨厝历史价值的同时,盘活侨村侨乡资源,赋能乡村振兴。

“在具体实践中,各地结合自身情况不断创新模式,比如将侨厝合理利用为侨史馆、乡愁馆、村史馆,或引入第三方资源开发侨厝文旅产业,带动侨村侨乡经济发展。”福建理工大学历史建筑保护工程专业教授姚洪峰认为,涉侨建筑的保护与利用要实现物质与精神两方面的传承与守护,一方面在修缮过程中要保持原汁原味,即最大限度保留原有的风貌,具有可辨识性,另一方面要让家族故事、传统活动继续在侨厝里保存、流传下来,这样才是有血有肉的真正的保护与利用,而这需要政府部门、侨胞侨眷及其后代以及社会力量的共同协作推动。

当老建筑里传来新故事,当乡愁中焕发新生机,这份守护不仅留住了“从哪里来”的过去,更照亮了海外侨胞“回家的路”,为我们指明了“向何处去”的未来,成为闽山闽水间讲述华侨故事、福建故事的“活化石”。

记者手记

让华侨精神更好地代代相传

踏遍闽山闽水,触摸一座座涉侨建筑的砖石肌理,人们会深切感受到这些侨厝是海外侨胞“根”的坐标,更是民族“魂”的载体,保护它们是对跨越山海的家国情怀的接续守护。

群贤楼“穿西装、戴斗笠”的设计,是陈嘉庚先生“守文化之根、纳世界之长”的精神具象;朝东楼留白的“烂尾”空间,比任何雕饰都令人震撼,那是侨胞爱国情怀的“纪念碑”;天一总局“天下一家”的徽志,诠释“侨批即乡愁”的分量。这些建筑是活的“侨史教材”,让抽象的侨胞精神具象化,可触可感。

保护涉侨建筑,“修旧如旧”是底线,“合理利用”是关键。除了文中所述的涉侨建筑外,目前我省各地都在因地制宜地推进这项工作,并取得了可喜的成果。比如,漳州着手修缮保护漳州古城骑楼、潘尚书府,通过数字化建档、分级分类管理、活化利用等措施,恢复涉侨历史建筑风貌;厦门市思明区打造中华街区为侨乡文化遗产网红打卡地;莆田涵江区以江口镇为试点,为在册的侨厝配置3D动图,多维度展示涉侨建筑风貌和侨史文化等。

当然,随着时代与科技的发展,未来涉侨建筑的保护与合理利用还可以与时俱进。比如,利用激光扫描与AI建模技术,精准复刻建筑的梁架结构、雕饰纹路,为每座侨厝建立动态更新的电子台账,实现建筑风貌的永久留存;打造沉浸式“云平台”,借助VR技术搭建虚拟展厅,结合AI语音导览,让海外侨胞轻点屏幕就能“踏入”祖宅;利用图像识别技术制作智能导览小程序,游客扫描建筑即可获取详细信息,将侨厝背后的家国情怀触达更广泛的受众,让华侨精神更好地代代相传。