原标题:夜半水起 天灾拷问城市智慧

暴雨导致多个下穿隧道被淹,位于环岛干道往翔安隧道方向的下穿隧道,1人被水冲走不幸遇难。 (康云摄)

5月16日大暴雨,虽然厦门市防汛抗旱指挥部立即启动防御暴雨洪水灾害Ⅱ级应急响应,但突然的强降雨还是导致5人不幸遇难;多处城市主干道积水,交通严重受阻,部分区域被淹、不少车辆遭殃……这场雨,让鹭岛做了哪些思考?

严重积水

30年前的排水系统

无法消化超标雨量

法国大文豪雨果曾经说过,下水道是一个城市的智慧和良心,而5月16日的暴雨最直接考验的就是厦门的排水系统。面对多处严重积水,许多人不禁质疑,厦门的排水系统怎么了?

厦门市相关工作人员也坦言,受台风、短时强降雨影响,每年厦门都会发生多处城市主干道积水、交通严重受阻、部分区域被淹、内涝严重等问题,暴露出厦门防洪排涝的不足。

城市的快速发展客观上需要防洪排涝的参数、标准不断进步,然而,厦门目前的很多防洪排涝设施都是早期规划建设的,与城市的发展水平并不适应。以岛内的排洪沟为例,大部分排洪沟都规划设计于上世纪80年代,甚至更早,有的排洪沟已有七八十岁高龄。针对5月16日的大暴雨,厦门市政工程管理处工作人员表示,除了降水强度大、持续时间长外,30年前的排水系统无法消化超标雨量成了鹭岛积水的主要原因。据了解,岛内排洪沟的淤积现象十分普遍,有的淤积已达65%-78%。城市发展吞食草地面积,也在很大程度上削弱了厦门的整体行洪能力。

据了解,目前,厦门本岛防洪排涝改造工程改造规划初稿已经出炉,但还在进一步的论证中,不久将上报政府主管部门进行审批。

不久前回到厦门的时事评论家杨锦麟在暴雨后说,厦门老城区的下水道是荷兰人在民国初期修的,至今还发挥作用。与此同时,厦门也有人号召,厦门防洪排涝系统的修建可以学习西方调洪蓄潮的办法:建设一定规模的地下水池,在洪水到来时用来装水,起到“削峰”的作用,可以大大减轻洪水的危害。贮存的雨水资源还能够增加城市可利用水资源的总量。

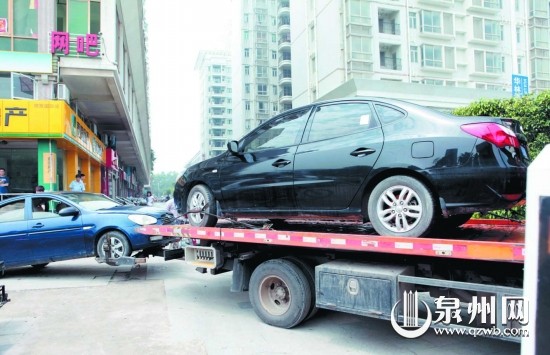

18日被淹车辆经保险公司勘验后,拖往修理厂。(丰晓飞摄)

“全城拥堵”

交通拥堵预防体系

还需加大力度

16日上下班高峰时,厦门岛内多条主干道发生严重拥堵,公交车上出现“集体请假”的现象。厦门交警部门当日出动上千警力,上街疏导停滞的车流,但从接警到赶往拥堵地点也要花上不少时间,这让有些交警无奈地感慨“鞭长莫及”。倘若出警时遇上拥堵,则出现了“交警也被堵上了”的尴尬场景。16日上午8时许,龙虎山路与环岛干道的交叉口附近,道路堵成“一锅粥”,却不见交警的身影。原来,交警在出警时遇上了严重拥堵,导致他们赶来的速度“有点慢”,再加上该路段平日车流量并不大,这种程度的拥堵让他们“始料未及”。

据交警内部人士透露,遇到雨天拥堵,他们最主要的工作方式还是首先接受市民的报警及监控设施的提示,然后再赶往拥堵现场。16日出现的“全城大拥堵”让不少人开始重新审视厦门的交通流停滞预防系统。

虽然目前的道路监控设施较为完善,但厦门对交通拥堵预防体系的建设并未真正起步。厦门大学信息科学与技术学院徐尉凯老师坦言,这对交警部门而言,是一个亟待解决的全新课题,今后一旦遇到暴雨天气,他们不但可以“未雨绸缪”,在疏导拥堵的过程中也可以起到事半功倍的效果。

预警遭疑

气象预报被称滞后

播报途径被指不足

“气象预警滞后了,根本无法让人可以提早准备应对暴雨。”有市民如此抱怨,气象部门发布的预警远远滞后于气象变化——暴雨开始于16日零时许,而气象台发布的第一次暴雨预警是在凌晨4时;橙色暴雨预警信号当日傍晚6时发出,此时暴雨已将过去。

但据知情人士透露,受制于设备技术的限制,厦门的气象雷达一般只能提前半个小时探测到强降雨带的来临,因此无法及时预报暴雨。

16日当天,厦门市气象局决策服务共发布《重要气象信息专报》4份,《重要天气预警报告》2份,《短时强天气报告》3份,短信5条。从凌晨4时发布Ⅲ级暴雨预警,到傍晚6时发布橙色暴雨预警信号,气象部门根据气象灾害预警机制,运用短信、电台、电视台滚动播报了暴雨预警。但不少市民表示,他们并未收到暴雨预警。

有市民因此建议:气象部门应该通过多种途径让广大市民尽快获知气象灾害,“不能局限于现有电视广播。网络短信、微信这类的业务比重还太小,应该加强”。

据了解,单靠手机短信来提醒,10万条短信就要发上一天一夜。单从发布速度比较,短信发布信息远远落后于微博、微信等新兴媒体。而大多数部门在新媒体的发布渠道上有欠缺,都会影响信息发布的时间和广度。

16日暴雨过后,明发国际新城车库成“水库”。(康云摄)

车辆遭殃

地下车库发生灌水

谁为被淹车辆买单

暴雨中,厦门明发国际新城的地下车库发生灌水现象,100多辆汽车、98家店铺被泡一天一夜,被人称作是5月16日暴雨损失最惨重的地方之一。

有规划人士认为,明发国际新城建设之初地势较低是发生灌水的一大原因,但道路排水问题也是“祸端”之一。据该小区物业保安回忆,大雨倾盆时,小区临近的3条道路的雨水都往这个方向灌。虽然发现灌水后,他们敞开嗓门喊车主去车库移车,但大水15分钟便淹没了车身。直到第二天晚上,数十台抽水机才将积水逐渐抽干。

车库中受损的车辆不乏上百万元的好车,受损最严重的一名业主,两辆豪车加起来价值近400万元。车子在水中泡了一天一夜,小区的多名业主正在追究索赔事宜。

车库灌水,究竟是纯粹的“天灾”还是“人祸”,一时间也没人能说得清。为此,多名业主成立“5·16业主维权组委会”,呼吁政府相关部门成立调查组,明确“水祸”责任方,给他们一个说法。

此外,有车主建议道,最好能有一张完整的地图,标注容易积水、洪涝的具地点和路段,及时提醒大家。

■链接

厦门能扛多大的雨

厦门到底能扛多大的暴雨呢?对此,厦门市防汛办相关工作人员解释:经过“十一五”期间的水利建设,目前岛内主城区的防洪标准可以达到30年一遇的水平,岛外主要溪流的防洪堤都已按照20年一遇的标准建设。

据防汛办专家介绍,由于降雨时空分布不均,“×年一遇”是针对具体的测量点而言的,根据该片区暴雨洪峰的流量计算出来的,不同片区不一样。比如,厦门2008年6月一场强降雨,全市平均降雨量193毫米。其中,马巷最大1小时雨量达88.5毫米,降雨强度达150年一遇,为历史罕见;24小时雨量达248.5毫米,降雨强度达10年一遇;而海沧最大1小时雨量为73.5毫米,最大3小时雨量为127.5毫米,降雨强度均达30年一遇。而今年5月16日的这场暴雨,思明区前埔站最大6小时雨量达185.5 毫米,降雨强度达25年一遇。翔安区田乾站最大3小时雨量达157.5毫米,降雨强度达40年一遇;最大6小时雨量达208 毫米。 |  明日福建中南部地区暴雨天气持续 22日雨势减弱2013-05-20 19:15

明日福建中南部地区暴雨天气持续 22日雨势减弱2013-05-20 19:15  夜半水猛涨 天灾拷问厦门城市智慧2013-05-20 17:02

夜半水猛涨 天灾拷问厦门城市智慧2013-05-20 17:02  东山暴雨致老房坍塌 消防废墟中背出一八旬老人2013-05-20 11:53

东山暴雨致老房坍塌 消防废墟中背出一八旬老人2013-05-20 11:53  全力以赴防范汛期暴雨 厦召开防汛减灾专题会议2013-05-20 11:24

全力以赴防范汛期暴雨 厦召开防汛减灾专题会议2013-05-20 11:24  暴雨致武平500村民被困 救援人员7小时救出116人2013-05-20 08:00

暴雨致武平500村民被困 救援人员7小时救出116人2013-05-20 08:00  暴雨来袭龙岩灾情严重 房屋倒塌困住老人和小孩2013-05-20 07:09

暴雨来袭龙岩灾情严重 房屋倒塌困住老人和小孩2013-05-20 07:09  福建:强降雨范围继续扩大 省气象局发布暴雨警报2013-05-20 07:01

福建:强降雨范围继续扩大 省气象局发布暴雨警报2013-05-20 07:01  福建省中南部连降暴雨 多地受灾(组图)2013-05-20 06:41

福建省中南部连降暴雨 多地受灾(组图)2013-05-20 06:41  厦召开专题会议部署 全力以赴防范汛期暴雨天气2013-05-20 06:35

厦召开专题会议部署 全力以赴防范汛期暴雨天气2013-05-20 06:35  福建省防指启动防洪Ⅳ级应急响应2013-05-19 22:47

福建省防指启动防洪Ⅳ级应急响应2013-05-19 22:47  暴雨肆掠 福建启动防洪Ⅳ级应急响应2013-05-19 20:55

暴雨肆掠 福建启动防洪Ⅳ级应急响应2013-05-19 20:55  福建发布中南部地区暴雨警报 20日至21日有持续性暴雨2013-05-19 20:53

福建发布中南部地区暴雨警报 20日至21日有持续性暴雨2013-05-19 20:53  福建暴雨密集 中南部现涝情2013-05-19 19:25

福建暴雨密集 中南部现涝情2013-05-19 19:25  福建持续暴雨 龙岩一村庄被淹116人安全转移2013-05-19 19:13

福建持续暴雨 龙岩一村庄被淹116人安全转移2013-05-19 19:13  暴雨淹没武平县一村庄 消防奋战7小时救援2013-05-19 18:03

暴雨淹没武平县一村庄 消防奋战7小时救援2013-05-19 18:03