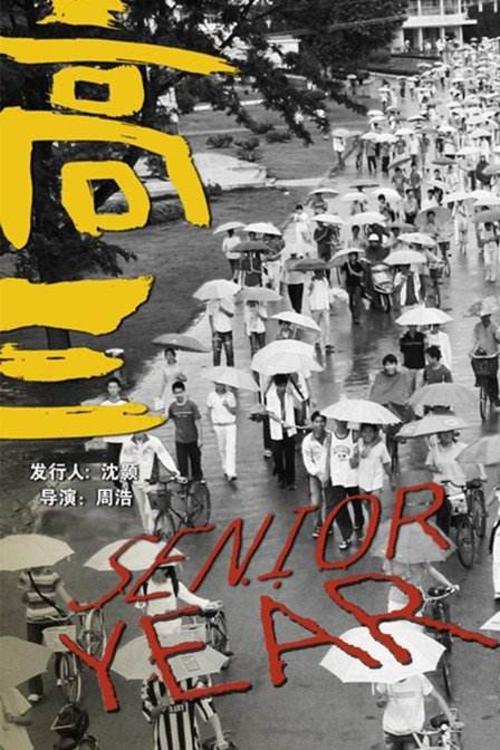

纪录片《高三》12年后 班主任王锦春谈高考

|

网络图 对话 王锦春 【谈纪录片《高三》:“触动大家的,是它的真实”】 记者:这么多年过去,还记不记得第一次看《高三》纪录片是什么感觉,有哪些回忆? 王锦春:记得第一次看《高三》的前一天,周浩打电话给我说,央视纪实频道第二天要播这个片子。我最初的感觉是奇怪,这种片子怎么可以在央视播,里面记录的不就是非常平凡的东西,高中生活里我的一些教学理念,学生高三生活的一些琐事。 既然是纪录片,我想它肯定存在一个剪辑的问题,这里面也包含拍摄者的价值取向。周浩跟我交往了一年多,我也想知道他眼中的我是怎么样的,还有他眼中的高三是怎么样的。我知道,他当初来的时候,完全是带着一种批判高考体制的想法来的,我也好奇,他会剪辑成一种什么样的东西。还有就是忐忑,内心有种忐忑不安。其实,我倒是无所谓,我向来是一个敢说敢做、比较率性的人,别人怎么看我,我无所谓。不过,我担心要是这个片子负面很多的话,对学校会造成什么影响,还有同行,校领导,甚至全县人民会怎么看,所以当时是带着这样的心情去看。 看完后,感觉负面的东西不是太多,我觉得还是很真实的。我看完后,感觉是一种释然,然后还有一些感动,特别是看到片尾,当谢怡唱《那些花儿》,我眼前浮现的又是高三这一年来,和他们的日日夜夜,非常感慨,感觉这一年来大家都不容易。 记者:每年高考前,很多学校的老师都会反复给学生看《高三》这部片子,您是否给班里学生看过《高三》? 王锦春:我不需要给他们看,因为我自己当班主任,纪录片《高三》里的一切东西,都是我平时的东西,我经常给我的学生进行励志教育,甚至比《高三》更加真实,毕竟纪录片里都是选择后的东西。对于当地人来说,这些都已司空见惯,可能不会有太大的感触,倒是外面的人很好奇。我平时对学生要求也比较严,但到高考前一周开始,甚至前十几天,我就已经开始给学生减压,当然方式很多,比如唱歌,看照片,给学生营造的一种离别氛围,可以加深同学之间的情感,告别同学、老师、学校,让他们有一番感慨,这种情感下让他们彼此珍惜,另外也能减少他们高考马上要到的压力。我觉得,这些东西比让他们看《高三》更有效果。 这么多年,我都不提《高三》了,因为时间太久,学生里有人肯定看过,有人看了觉得很有用,能够激发他们的斗志,但是有些人就觉得漠然,倒是很多外地学生看了非常大的感触,每一年,一些山东、贵州等外地的学生都会主动打电话或发短信给我,谈感受。有句话说“墙内开花墙外香”。 记者:您觉得纪录片《高三》里,真正触动大家有哪些? 王锦春:其实,《高三》触动大家的是它的真实,当前高考一代的“青春”、“迷茫”、“奋斗”等,它所呈现的高三已不再是高三这个阶层,“高三”已成代了名词。有句“其实每个人都有自己个高三”,这句话很有意味,不管你有没有读过高三,纪录片里都是真实存在的,能唤醒每一个观看者的思绪和记忆花瓣,回想起每个人走过的路。 而对于那些还没有经历的过高考的人,能够触动他们的,我觉得,可能跟片子里我的励志的话有关,毕竟我讲的很多话很现实,正如我所说的,“我们必须这样去奋斗,才有美好的明天”,类似的话,他们看了也会有很多共鸣。 记者:《高三》里,跟这一届的学生感情是怎么样的,彼此联系多吗? 王锦春:现在几乎很少联系了。林佳燕前几年偶尔会发短信给我,其他学生基本不联系,包括张兴旺,还有其他一些在武平的学生,大家偶尔会聚,除非有记者来采访,把大家组织起来。两年前,《人物》杂志的记者采访就问我说,这一届高三拍纪录片,你付出的最多,《高三》应该是大家的一个情感的纽带,你应该跟他们有更多接触才对。我思考了下,其实《高三》里学生,实际是我带的最差的一届。这些人跟其他届比,发展的相对也不是很好,我觉得,这反而是跟我很少联系的一个重要原因,我经常感慨周杰伦《东风破》一句“荒烟漫草的年头就连分手都很沉默”,这句歌词也折射我们的现实生活。 |