朱熹籍贯考辨:居闽五世,遂为建人

|

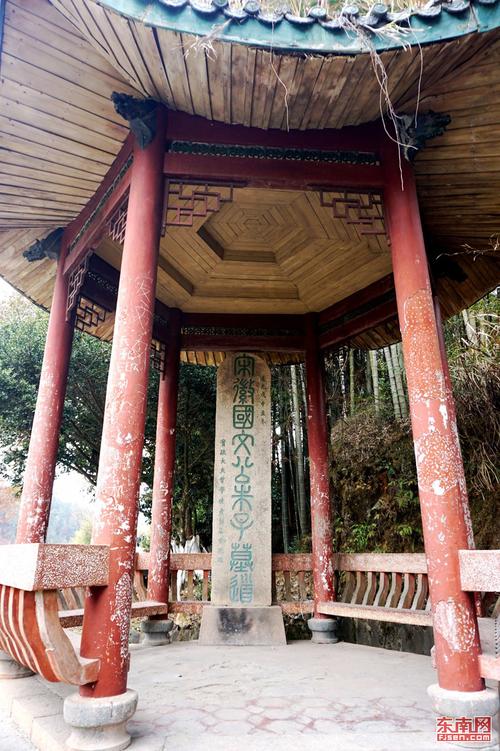

朱子墓碑亭 (三)朱熹谢绝婺源朱氏迁回故乡请求 绍兴二十年(1150),朱熹21岁,以新进士的身份还乡祭祖,乡亲把朱森离乡时典押的百亩田产赎回,交还朱熹掌管,恳请他迁回故乡婺源。这时朱熹虽未入籍建阳,定居于福建之志已决,根本无意迁回故乡婺源。他把赎回的田产全部归入祠堂,“以其租入充省扫祭之用”(清王懋竑《朱子年谱》卷二),并把长期乏人祭扫近亲之墓委托具体人负责管理。 朱熹也和朱松一样,在社会动乱和困难时不回故乡婺源,始终在福建辗转。如在“庆元党禁”(1197—1200)时期,朱熹的生命安全没有保障,“避迹无定所”(清道光《重纂福建通志·福州府》)。庆元三年(1197),朱熹避地顺昌。朱熹说:“予顷年经行顺昌,憩筼筜铺……感前事,戏题绝句:鼎鼎百年能几时,灵芝三秀欲何为?金丹岁晚无消息,重叹筼筜壁上诗。”(《题袁仲机所校〈参同契〉后》)“庆元丁巳”即庆元三年(1197)。福建泰宁发现朱熹撰并书《春夏秋冬》四时诗木刻:“朱子隐居小均(坳)时作也。时禁伪学,故不书名,以避祸也。”(清道光《重纂福建通志·泰宁县》)至长乐:因避伪学禁“寓于方安里之龙峰岩,里人刘砥、刘砺兄弟从而受业,今其地称为晦翁岩。”(清同治《长乐县志·流寓》)至长溪:“庆元间禁伪学,公至长溪,住杨楫家。”(清道光《重纂福建通志·丛谈》)长溪在今霞浦和福鼎境内。杨楫是朱熹门人。至闽清:“其于闽清凡数至,所历名胜题识殆遍,如广济岩之‘溪山第一’、白云岩之‘八闽岳祖’,皆其亲笔,现勒石尚存。”(民国《闽清县志·流寓》)闽清即今闽侯县。至连江:“宋庆元间,严伪学之禁,朱文公避迹至连江,入安中里仁山留数日。主人礼奉甚周。公取厅门书‘《大学》圣经’其上。”(清道光《重纂福建通志·福州府》)至福鼎:当地石湖书院刻有朱熹题字“溪流石作柱,湖影月为潭”。( 清嘉庆《福鼎县志·名胜》)至寿宁:该县遗存朱熹联语“水云深处神仙府,禾泰丰时钟鼎家”“文章华国,诗礼传家”(民国《霞浦县志·名胜》)。此联语尚存。古田杉洋挖掘出朱熹墨迹“蓝田书院”“引月”“聚星”等石刻,并有石室、夜观星象的聚星台等:“蓝田书院在杉洋北门外,朱晦翁书‘蓝田书院’四字勒石……距书院左边数武有聚星台。相传宋韩侂胄迹伪学时晦翁尝潜居此处……其右数武有一池,名引月池,晦翁书‘引月’二字,惟署名则用‘茶仙’。”( 民国《古田县志·学校》)“蓝田书院”石刻上款题有“庆元丁巳春三月”,即宁宗庆元三年(1197)三月;因学禁“引月”石刻署假名“茶仙”。古田杉洋西横路坂,遗朱熹书匾联“碧海开龙藏,青云起雁堂”,尚存。 朱松病危时,托孤于右朝议大夫刘子羽:“吏部侍郎韦斋朱松,疾病在家,托公筑室于舍傍,名曰紫阳楼,教其子熹,卒以道义成立。”(清光绪《刘氏宗谱》卷一)朱熹和母等迁至刘子羽在其家乡崇安五夫屏山下潭溪旁所筑的“紫阳书堂”居住。刘子羽致刘致中的信说:“于绯溪得屋五间,器用完备;又于七仑前得地,可以树,有圃可蔬,有池可鱼,朱家人口不多,可以居。”(宋罗大经《鹤林玉露·弟子为干官》)朱熹一家在此一直住到1192年迁到考亭,有50年。朱松还把朱熹的学业托付给刘子翚等3人:“手书告诀,所善胡公宪原仲、刘公勉之致中、刘公子翚彦冲,属以其子,而顾谓熹往受学焉。”(朱熹《朱公行状》)他们精心培养朱熹。据记载:“初屏山与朱子讲习武夷,去家颇远,时于中途建歇马庄,买田二百余亩,以供诸费,实与朱子共之,屏山既殁,忠肃公珙尽以畀朱子,资其养母。”(清王懋竑《朱子年谱》卷二)朱熹一家又特别得到刘勉之的照顾。朱熹说:“弃诸孤,先生慨然为经理其家事,而教诲熹如子侄。既又以其息女归之。亲旧羁贫,收恤扶助,亦皆吊车尽恩意。”(朱熹《聘士刘公墓表》)朱熹叔父朱槔有谓 “孤侄携母依诸刘”(《韦斋集》附《玉澜集》)。朱熹久居崇安五夫,既成了家,又立了业。 朱熹之妻刘清四,追封硕人,刘勉之独生女,于绍兴十六年(1146)与朱熹结婚,生有三男(塾、野、在)五女。刘四娘卒于淳熙三年(1176)十一月,次年二月葬于建阳嘉禾里唐石之大林谷(今南平市建阳区黄坑镇九峰村后塘)。朱熹与夫人刘清四感情笃至,死后归葬一处。此墓地是朱熹与蔡元定选定的。据记载:“朱文公墓在九峰山下大林谷。先是公尝梦曰‘龙居后塘,乃先生归葬之所’,后得地果名后塘。妻刘氏先卒,公定其穴曰宰木亭,而自营寿藏于侧,总名其庵曰顺宁。有塘石雪中诗:‘春风欲动客辞家,霖潦纵横路转赊。行到溪山愁绝处,千林一夜玉成花。’庆元庚申(1200),公卒,遂合葬焉。”(民国《崇安县志·丛谈》) 综上所述,朱熹祖父朱森、父朱松一家从婺源迁居福建,朱熹生于福建,定居于福建,求学于福建,著书立说于福建,逝世于福建,墓也在福建,除二三年外出从政外近70年在福建,其学被称闽学。至今其子孙仍在福建。定一个人的籍贯要从实际出发,如果他三代定居于某地,就不能再说他的籍贯是其祖先的籍贯。特别是,朱熹祖、父三代在福建的事迹,一开始就决意定居于福建。按照中国的传统,一般三代后就可以改变自己的籍贯。 |