党报记者2017年采访手记:奋斗在路上 记录新时代

|

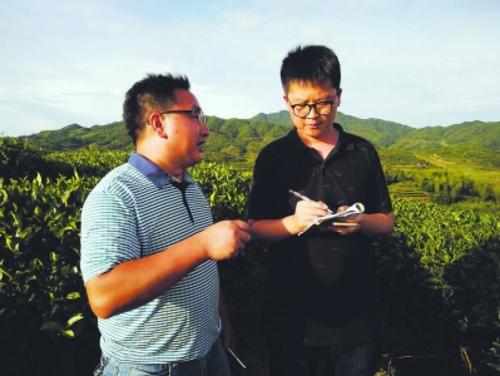

方炜杭(右)在采访省农科院专家如何服务山区农业转型升级。 从沙县小吃节说起 福建日报记者 方炜杭 刚到三明驻站不久,就收到一封邀请函,是关于沙县小吃节,2017年恰好是它的第二十个年头。遍布祖国大江南北的沙县小吃,早已无人不晓,甚至被很多网友开玩笑称为“神秘组织”,大众的“深夜食堂”。 密切关注地方发展实践、改革探索,是驻站记者工作的重要职责之一。20年来,沙县小吃经历了什么?采访中,我们看到了沙县小吃集团有限公司董事长罗旭谈到“沙县小吃及图形”集体商标经过十年努力获核准注册时,脸上绽放出的笑容;听到了“小吃二代”徐贤涛在小吃产业面临整体提档升级大潮下的考量和抉择;了解到锅贴传承人李贤锦为推广小吃文化远赴湖南“擂台比武”的故事……他们都是这段历史的参与者,也将是沙县小吃走向新时代的创造者。在他们的故事里,我们看到了不一样的人生际遇,不一样的利益诉求。 在纷繁复杂的线索中,如何确定报道的角度着实是一个棘手的问题。很多前辈和同仁的经验告诉我们,如仅仅停留在对地方发展成果的叙述,很容易变成各说各话,变成为局部代言。 在几次补充采访后发现,沙县小吃与其他地区相比既有共性,也有其独特的个性。 在与编辑沟通后,我们逐渐明晰了几个问题和观点,即在小吃产业发展中,政府应该扮演什么角色;政府和小吃从业者的关系,也就是政府与市场的关系如何把握;在整体进行提档升级的进程中应该允许多种模式并存,小吃既是一种产业更是一种文化等。各种看似繁杂的表象,也在这几条线索中串成了有一定逻辑关系、角度变化的叙述格局。 近年来,涌现出一批地方发展改革报道在一定程度上助推了地方经验上升为省级甚至国家决策的案例。作为党报驻站记者,我们有责任和义务深入基层、深入一线,采访各地在发展进程中的探索与努力,将各地实践中的经验、效果、困难、思考,通过报道展现出来,不断提升舆论引导能力。 |