|

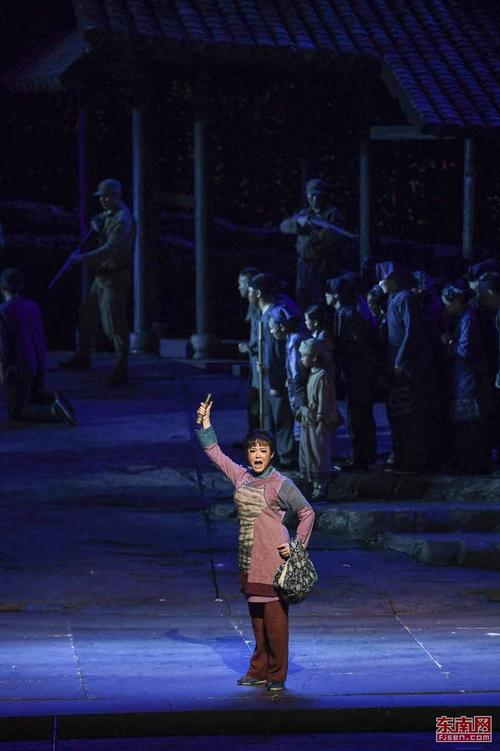

“阿妹”是千万福建儿女的代表。

东南网6月1日讯(福建日报记者 杨李超/文 林双伟/图)滂沱的暴雨,没有浇弱福州观众的热情;凄婉的爱情故事,更让平凡人物绽放出伟大。昨晚,由省文化厅出品、省歌舞剧院创排的原创民族歌剧《松毛岭之恋》历经两年的酝酿、创作和打磨,在福建大剧院带来了一场精彩的汇报演出。80多年前松毛岭上的坚韧守望,化作精神力量的一次次张扬,震撼了在场的每一个人。

松毛岭上殊死一战。

创作 八易其稿

这部歌剧诗意地呈现了红军长征前夕波澜壮阔的历史,阐释了信仰至上、信念永恒的主题,展现了闽西苏区人民红旗不倒的精神。当下,舞台上的红色题材剧目并不少见,难能可贵的是,该剧的主创们一切从“心”出发,曾经八易其稿。

剧本原作者王保卫说,松毛岭战役是长征前夕第五次反“围剿”红军在闽的最后一战。这一战,万余名红军战士以血肉之躯为中国革命战略大转移赢得了宝贵的时间。采风的时候,主创们一起去红军桥、松毛岭保卫战遗址、前线指挥部等历史遗迹,听烈士后代讲故事。那些沉浸在历史中的极致被一一翻开,大家的心里翻涌出难以言说的情感。

据王保卫介绍,剧中主人公的故事都来自于原型。比如“阿妹”每天都坐在家门槛上等待参军的丈夫归来,日久天长甚至在门槛上留下了印子。真实生活中,这样的细节很多,也激发了主创们的灵感。初稿完成后,多次得到北京专家组的肯定和修改。

为了让《松毛岭之恋》始终立在舞台上,在今年3月进京演出前,省歌舞剧院还邀请全国艺术界各路专家对该剧进行了多次研讨,在作品原先的基础上对剧情细节、唱词及音乐作进一步调整,力求让剧情更跌宕起伏、让人物更加血肉丰满、让唱词更能打动人心、让音乐形象更加立体、让歌剧唱段更具有传唱性。通过近期的紧张排练及专家验收,该剧的艺术性及观赏性已达到比较完美的统一。

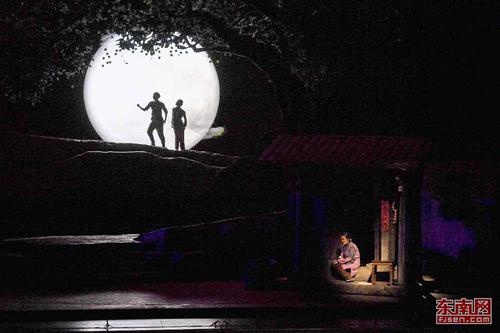

阿根阿妹依依惜别。

表演 不忘初心

《松毛岭之恋》由当今新锐导演靳苗苗执导,著名女高音歌唱家王庆爽在剧中饰演女一号“阿妹”,省歌舞剧院独唱演员董狄、姚中译、郑海兵、谢冰华、孙雷、周建坤等担任主要角色。整部剧作侧重于地方风俗、民歌韵味,有着浓郁的闽西地方特色,人物表演真实而朴实。

虽然靳苗苗是第一次执导歌剧,但从一开始,她就打定主意要让演员们来一次心灵的洗礼。

“剧中每一个人物,从阿妹、阿根到群众角色,都是活生生的人。在排练中,我们始终要求大家,踏踏实实、一步一步走入人物内心。”靳苗苗透露说,有一场戏演红军托孤,好多演员排练时几度泪洒当场,“我相信他们不仅仅是在表演,而是用心刻画先烈们的初心”。据介绍,“阿妹”多次到长汀、到故事的发生地,坐在当年军属们坐过的门槛上,体会盼归的心情,其他演员也用脚步实地丈量红军的足迹,感受老区人民的鱼水情深。

此外,舞蹈科班出身的靳苗苗,安排了不少舞蹈元素融入《松》剧,“希望舞蹈因素安排得恰如其分,达到人物内心合理地外化”。饰演“阿根”的青年歌唱家姚中译说,这是他第一次为了丰富人物的个性而在歌剧中加入这么多舞蹈动作,这是一种挑战,也是一种提升,“我们每场排演和每次正式演出都不敢松懈,都当成首演,力求一次比一次走近人物的‘初心’”。

思念化作天边的明月。

反响 好听好看

目前,《松毛岭之恋》入选了文化和旅游部2018年“中国民族歌剧传承发展工程”滚动扶持项目。这个项目,全国仅有3部作品。从这个意义上说,该剧已经进入了国内新创歌剧作品的前列。

昨晚的演出座无虚席,多处戏点让观众泪流满面。“好一阵子没有看到这么感人、这么打动自己内心的戏剧。”观众陈女士特地带了孩子来,感受红色文化和闽西风情。她认为,红色题材只要能挖掘出真情实感,做到“好听好看”,就一定会吸引观众。

“阿根哥,你在哪儿……”从首演地长汀,到南京2017年第三届中国歌剧节的舞台,再到北京等地的巡演舞台,《松毛岭之恋》一步一个脚印,也赢得了业内人士的肯定。主演人物情感把握到位、配演实力齐整、合唱乐队表现不错、音乐叙事简洁贴近生活、作曲追求民谣民歌味道……是大家的共同评价。评论家满新颖曾在南京演出后褒扬该剧称,这部作品体现了一个省级剧院具有的国家级的高度。

|