《幼童留洋记》:让历史静静滋养下一代心灵

|

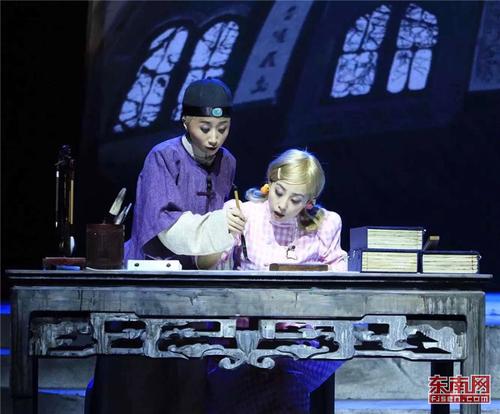

小留学生也把中国文化带给西方人(剧照由福建人民艺术剧院提供) 将少年故事嵌入历史 对于此剧结构的巧妙安排、人物的挖掘,王小梅分析说,好的儿童历史剧不只是历史的记录及信息的集合,还需与“个人的存在”发生关系,为处世借镜。 在《幼童留洋记》中,蔡福军安排詹天佑最初对怀表产生兴趣,再对火车产生兴趣,再到偶遇米勒教授,接着是在万国博览会上得到米勒教授的认可和接受。他的人生是以火车为核心的,代表追求科技强国的一面。而在容尚谦身上,从生病想家到宁死也不回家的转变,则诠释了幼童们精神世界成长的路径。 专家们认为,形式上《幼童留洋记》颇具创新,将“历史事件”与“少年故事”融合,把原本心理上有距离的历史,带入现代人的眼帘。 在舞台调度上,导演傅磊运用了转台和升降平台,两个“台”同时动起来,将场与场之间的切换在音乐声中无缝衔接,全剧从开篇到结束一气呵成,观众的情感持续追随剧情发展。4日和5日的演出中,回国时小留学生们站在升腾的翅膀上,旋转着高声呼喊“直入皇都做栋梁”,台下掌声持续响起。 傅磊说:“我们的舞台就像是一只风筝,直到最后才露出真容。‘风筝’载着幼童的梦想飞向金色的云端,伴随着寇准的诗句《纸鸢》,孩子们远涉重洋、艰难前行。人物形象和家国情怀,在这一刻融为一体,既有诗性,又意味深长。” 童趣让小观众们坐得住 “这个戏更适合小学高年级和初中的孩子看。同时,剧中清廷监督陈翰林和留美第一人、副监督容闳的冲突,不仅是教育理念、文化背景的冲突,更是两个国家意识形态的较量,所以它也适合全家人看。”蔡福军说,不少家长观看后哭得稀里哗啦。 令人惊讶的是,三五岁的小观众也能始终安安静静地观看。蔡福军认为,这主要归功于导演强大的形式能力,放大感性和活泼的瞬间,舞台动作生动。 “《幼》剧有此效果,这是儿童经验、儿童情趣成功构建真实的必然。”王小梅认为,历史的特性决定了它总是与厚重、枯燥紧密相连,当它接近儿童时,必须用鲜活去召唤孩子们的兴趣,要“去成人化”。 傅磊认为,儿童剧要把握童趣,需运用生动活泼的处理方式,深入浅出地展现剧情。在上月17日开始的复排中,傅磊提升加强了幼童们对家乡的眷恋、对亲人的不舍以及对祖国强大的愿望。这种直白,是小观众们可以体会的。 “儿童需要历史。较单纯的语言加上富有表现力的舞台艺术,在给青少年观众带去美好艺术感受的同时,应不止步于美育、德育,还要为严肃、厚重的历史辟一块地。《幼童留洋记》的创作做了一次难能可贵的尝试,提供了儿童剧创作的另一向度。”王小梅说。 |