|

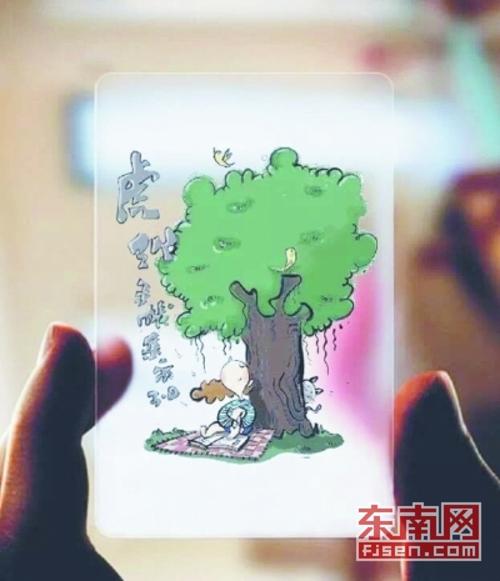

虎纠手帐设计的卡片 福建日报记者 周明太 摄

东南网9月6日讯(福建日报记者 游笑春/文 周明太/图)

最初被用作官员行程记录本的“手帐”,如今已化身为年轻人的心灵笔记本。

日程规划、备忘录、美食手帐、电影手帐、旅行手帐、家书手帐,日渐丰富的形式让手帐爱好者的群体不断扩大,他们激活了文化产业相关领域,培养出一批相关从业者,并成长为一股不容忽视的消费新力量。

伴随着“手帐”的风靡,有关它的社群与平台涌现。近日,海峡两岸数百名手帐爱好者云集福州,参加由“虎纠手帐”组织的手帐集市3.0。当天的集市设有来自36个商家的40个摊位,涉及近百个手帐品牌,是目前省内规模最大的手帐集市。

本期《助创》,关注“虎纠手帐”与它营造的本土手帐圈。

“用爱发电”,手帐社群因爱而生

8月25日,插画师郭郭带着她的作品,来到正在福州融侨中心举办的手帐集市,支起了一个摊位。

与其他40个摊位一样,郭郭拿出了自己最得意的作品与手帐爱好者们分享。过去几年,她以自己的日常生活为蓝本,绘制了一套卡通形象,并将它们制作成手帐周边。这一次,她首次带着全套手帐作品摆摊亮相,吸引了不少爱好者光顾。

这是目前省内规模最大的手账集市。集市吸引数百名爱好者从四方赶来,他们满怀焦急,但又井然有序地排队入场,毕竟,这样的集市在福州有点少。

这场难得一见的手帐集市,源于两年前一些福州手帐爱好者的稚嫩尝试。“虎纠手帐”创始人戴琦告诉记者,最初,只是一群小伙伴通过线下交流会,互相交流手帐的那些事。

“那时福州手帐的气氛还不是很浓,大家都很想找到一些志同道合的人彼此分享。”戴琦说,“交流中,大家有了成立一个群体,一起推广手帐文化的想法。”于是,“虎纠手帐”开始通过QQ群、微博账号召集爱好者。

早期的形式,是一群爱好者相约咖啡馆热聊。随着参与人数不断增长,戴琦开始不定期地邀请手帐达人进行线上和线下的主题分享,不仅普及手帐知识,也帮助许多爱好者避免误区,也通过活动让大家互相交流手帐的乐趣。

“说到手帐,不熟悉的人浮现的关键字大概就是费时、费力,或觉得字不够漂亮,不会画画,写手帐会有阻力。”戴琦说,“其实只要能够帮助自己规划和记录生活,手帐可以不用拘泥于形式,一个本子,一支笔就可以开始手帐之旅。”

日有记,月有效,岁有得,一本小小的“手帐”,不仅可以培养时间管理能力,还能练习手绘,提高审美水平。随着社群人数的快速增长,“虎纠手帐”开始筹划用更多形式来服务爱好者。手帐集市应运而出。

手账爱好者在逛集市。 福建日报记者 周明太 摄

文化IP,不断扩展的手帐平台

“我们希望大家可以不用羡慕其他城市的小伙伴,在家门口也能逛手帐集市。”戴琦告诉记者,她的团队找到正进行业务转型的新华书店,于2017年4月举办了第一场集市。让他们没有想到的是,福州手帐爱好者们的热情高涨,这让集市有了2.0和3.0的可能。

“开始时心里没底,因为之前曾有一些人想在福州筹办手帐集市,但都以失败告终。”戴琦说,“在筹备虎纠手帐集市1.0时,我们调侃这可能会是绝版集市,可是效果却大出所料。看到爱好者们的热情参与和期待,我们发自肺腑地感到开心,最感动的是来自新华书店工作人员的评价,他们说手帐集市让八十岁的书店品牌更贴近青春。”

记者在虎纠手帐集市3.0上看到,40个摊位涉及上百个海峡两岸和国内外知名品牌,售卖的手帐用品品类丰富,包括原创笔记本、原创书衣、贴纸、便笺、胸针、胶带、插画周边等。集市内,是忙得不亦乐乎的各地摊主们;集市外,爱好者们排着长长的队伍等待入场。借手帐集市,福州手帐圈开始被催熟。

就这样,在一群手帐发烧友爱的“发电”下,“虎纠手帐”形成了集手帐集市、手帐分享、手帐周边等系列平台和产品集合。其中,手帐分享活动每月会邀请一位手帐达人在微信群进行线上分享,并不定期组织福州地区的手帐爱好者线下交流。一个本土手帐文化IP羽翼渐丰。

戴琦告诉记者,“虎纠手帐”每一次集市都有推出限定产品,尝试丰富福袋的可能,从2.0的TN内芯到3.0特邀插画师寒星设计,以榕树下的手帐女孩为主题的一系列产品,带有浓浓的福州味。

谈到下一步发展,戴琦告诉记者,当前,“虎纠手帐”还未进行商业化运作,团队小伙伴完全凭借对手帐的热情经营,团队也在探讨如何更好地传播手帐文化。以打造手帐文化IP为思路,线上学习社群,线下手帐店铺与集市自身品牌建设正在进行中。戴琦表示,希望能有更多的资源与“虎纠手帐”合作,培育手帐爱好,传播手帐文化,共同发展。

记者手记>>>

文创,文化传承新生力

福建日报记者 游笑春

从今年七月份开始,《助创》栏目已推出5期有关文创的报道。这组系列报道,关注我省传统文化资源的创造性转化、创新性发展,探讨如何结合新的时代条件,保护、传承、发展好优秀传统文化,推动文化强省建设。

在这些报道里,有三坊七巷借助文创平台进行文物活化,有民间力量打造卡通朱子、妈祖进行文化推广,有高校借文创形象普及中医知识,还有民营企业通过文创传播传统工艺。这些文创IP,助推了地方特色文化符号的再造,也给传统文化资源带来了新生命。

一直以来,文化的传承与保护都是重要的命题。当前,作为文化传承新力量的文创,不仅是我国文化发展的新方向,也成为资本竞相追逐的新阵地。在我省,丰富的传统文化资源正等待被开发。关注文创,就是关注文化产业的时代风口,对如何讲好福建故事,讲好中国故事大有裨益。

我们看到,在文创领域已经有人正在进行卓有成效的工作。然而,单从商业的角度开发文化资源,并不一定能将传承与保护的工作做扎实;不谈商业,又很难有效率、有活力地发展文化产业。如何整合各方力量,打造文化传承的命运共同体?借助文创,这个问题或许有新的答案。

面对文创的发展,作为政府部门,关注他们的创新探索,聆听他们的发展呼求,应思考如何搭建平台,出台政策,增强他们的信心,在体制机制上为他们提供肥沃土壤;作为有志从业者,也应当在他们的经验中找准自己的方向,把握好节奏;作为消费者,关注文创产品的新动向,培养消费习惯,同样有助于文化的传承保护,产业的快速发展。

如何借力文创,打造文化传承的命运共同体?笔者认为,至少有两个方向要准确把握。

第一,要对内找市场,将文创开发与市民休闲活动场所、旅游景区建设、文化产业发展、乡村振兴等结合起来,借力文创,文化丰富群众文化生活,带动地方发展。

第二,要对外树形象,用国际视野进行文创开发,向全世界讲述福建故事,讲述中国故事,用更宽广的胸襟担起文化传承的使命。

文创的发展,关键在于人才的发展。挖掘新兴的文创力量,培育内外兼修的文创人才,需要从现在就开始做起。

今后,《助创》将持续关注文创,发掘新生力量,呼吁各方助力,为文化传承与发展鼓与呼。

|