【庆祝改革开放40周年旅游篇】红色旅游 古田蝶变

|

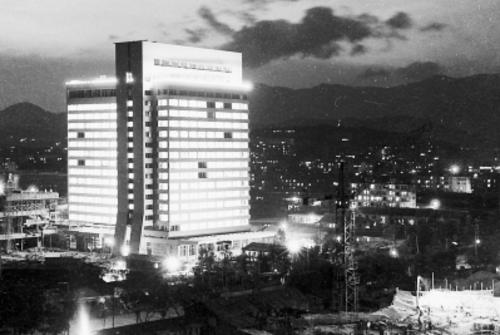

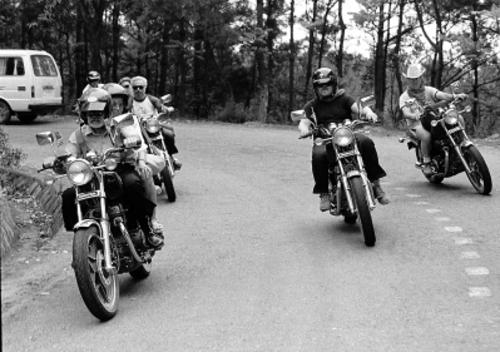

春风吹过的胜景 ——武夷山旅游见证者王公经的武夷印象 1983年7月,当时福州市在建最高建筑物——闽江饭店一次试电成功。福建日报记者 林辉龙 摄 1985年5月,美国摩托车旅行团一行17人首次来闽旅游访问。图为旅行团驱车游览鼓山。福建日报记者 林辉龙 摄 东南网12月18日讯(福建日报 徐大崇 金文莲) 2017年,武夷山市旅游接待总人数为1283.11万人次,旅游总收入240.66亿元。“旅游+”“互联网+”日趋成熟,形成了“山、水、茶、学、休、体”等多元旅游产品。而在1978年,武夷山景区全年游客却不到2万人次,旅游收入在县财政是空白。 时光荏苒,似白驹过隙。出生于1944年、被国家旅游局原局长韩客华誉为“福建三大名嘴”之一的王公经老先生曾兼职导游数十年,亲身经历并参与了武夷山景区的规划、开发、建设和管理,往事历历在目,令人感叹改革开放以来武夷山旅游业的巨变。 一 武夷山市1989年以前叫作崇安县,是个传统农业县。1979年,经国务院批准,武夷山被列入国家级重点自然保护区。1980年,武夷山管理局成立。 和全国许多景区相似,改革开放之初,武夷山旅游的接待设施和条件较为简陋,特别是住宿和交通问题成了发展旅游业的瓶颈。景区开发之初,位于武夷宫的管理局招待所,是用党校的办公楼改造的。 1984年,武夷山农民胡继文眼瞅着武夷山景区游客与日俱增,便“异想天开”地倾尽多年积蓄把自家装修一新,领到了南平工商部门颁发的第0001号营业执照,办起了全省首家农民宾馆——矮胡宾馆。宾馆虽说简陋,但开业后生意兴隆,门庭若市。 二 眼下的武夷山,高铁、飞机、高速一应俱全,现代立体交通网给游客出行带来了极大的便利。然而改革开放之初,游客来一趟武夷山却不是那么容易,坊间有“闽道更比蜀道难”的说法。 “那时候,团队游客进入武夷山的方向有两个,一是从福州乘火车到南平,再乘旅游专车到武夷山;二是从上海坐火车到上饶,再从上饶由管理局派车接到武夷山。”王公经说。 1984年4月,时任国家旅游局局长韩客华考察武夷山景区,提出了改善交通、厕所、宾馆等几个方面的要求。此后,在韩客华的倡议下,福建省与空军部队建立了联航机制,开辟福州到武夷山的航班。 王公经还记得,最初的飞机一次只能坐三十几个人。由于机场的通讯导航设备落后,飞机起降条件是:云高800米,能见度5公里。武夷山雾天多,遇到雾天,“拉到客人却不能接,又得拉回去,等天气好了又拉回来”。 机场的这种状况,一直持续到上世纪90年代初。1993年,武夷山机场竣工,王公经被调到武夷山市航空口岸办工作。为解决通信设备问题,武夷山机场从澳大利亚进口了通信导航系统,并开辟了武夷山到香港的地区航线,使得飞机起降条件在保障安全的同时放宽到:云高120米,能见度1公里。 想起从前,放眼现在,王公经满是感慨:“高铁、飞机、高速……现在全都有了,接送游客也比以前方便太多了,尤其前段时间机场又开通了武夷山-泰国航线,游览武夷山之路早已天堑变通途。” 三 “上世纪80年代,中国人的物质生活还比较匮乏,哪有闲钱、闲工夫到处旅游啊?因此,我们武夷山景区接待的大多是经济状况好的外国游客或华侨,许多武夷山人第一次见到外国人时都感到非常新奇。”王公经说,“外国人就喜欢我们的‘土东西’,我们带他们去学书法、打太极、坐竹筏,在碧波浩渺的溪流上欣赏纯朴美丽的武夷风光,在绿茵草地带他们参观中国式婚礼。他们非常满意我们的服务,大赞武夷山的山美、水美、人更美。” “武夷山还是原来的山,九曲水也是原来的水。只不过,现在游武夷山的主角换成了中国人。”虽然早已退休多年,但王公经依然持续关注着武夷山旅游的点点滴滴。他说,随着老百姓生活水平的提高,外出旅游已成为中国人生活的“刚需”,工作之余,许多人会在假期给自己一个“说走就走”的旅行,旅游只是极少数人的高档消费的年代已一去不复返了。 |