|

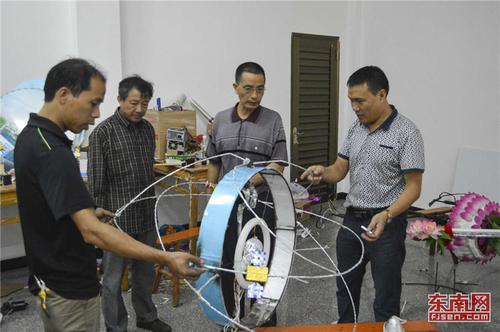

刘端富(右一)指导团队成员做铁枝道具。福建日报记者 庄严 通讯员 蔡雪玲 摄

东南网4月25日讯(福建日报记者 庄严 通讯员 蔡雪玲 文/图)

4月22日,在福鼎市沙埕镇海洋文化展示馆铁枝展示厅,国家级非遗项目“铁枝”的代表性传承人刘端富,正指导团队成员制作铁枝小模具。他笑着说:“根据传统习俗,铁枝一年一度才展示一次。为了让慕名而来的游客随时可以一睹风采,我们建成了全国唯一的沙埕铁枝展示馆,这样,过去在室外表演的铁枝就可以在展示馆进行小型表演了。这也算是一种创新吧。”

福鼎沙埕铁枝,俗称“杠”“阁”,始于清乾隆年间,是渔家传统民俗活动之一。据沙埕《刘氏宗谱》记载,清乾隆十一年(1746年)的元宵节就已盛行“搬铁枝”,祈求风调雨顺,年年有余,距今已有273年历史。2008年,沙埕铁枝被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

据介绍,早期的铁枝实际上是竹、木质结构,用人抬扛,单层2至3米高,可带唱腔,通常叫平阁。后来才演变成用钢管和铁条焊接成树丫般的枝状,并进行艺术加工和装饰,使之固定在车辕上,可进行搬行。随着技术的进步,铁枝制作的高度可达7~8米,甚至10多米,有些还安装电机,能够转动。在主题方面,除了吸收民间文艺、传统戏剧、舞蹈杂技等艺术精华,也融入时事热点、地方特色文化。由此,民间百年流传的沙埕铁枝在传承中创新和延续,在文化繁荣的大好时代绽放异彩。

非遗盛宴惊艳绝伦

“来了!来了!铁枝出来了!”每年元宵节福鼎沙埕镇热闹非凡,来自各地的游客都想一睹沙埕铁枝的风采。

灯光辉映下,三台华美的铁枝花车精彩亮相,三层楼高的铁枝如云中瑶台,合着乐队的伴奏,在观众的簇拥中时而直线行进,时而交叉回旋,就像夜空中飘动的景色,如梦如幻。

沙埕铁枝闹元宵是传承数百年的传统民俗节目,活动从大年十三开始,连续举办三天,每晚三台。当地人有“没看过铁枝,就不算过元宵节”的说法。

每晚的铁枝主题不一,有呈现通商贸易历史的“丝路良港”,有祈求繁荣昌盛的“太姥祈福”,有展示神话人物风采的“蟠桃会”,还有“中国梦”“玉兔探月”等。在高数米甚至十来米的铁枝上,小演员们着精美的妆容和各种扮相的服饰,手持道具,频频挥手,恍若是从历史时空中走来的君王将相、才子佳人、世外仙人,在清风拂动中,飘然超逸,精美绝伦。

铁枝表演涉及机械、服装、美工等技术性工艺,需要一整套人马参与。铁枝表演队一般由几个部分组成,前面是牌灯,有两个灯上面写着与这台铁枝内容有关的对联,也叫灯联。接着是乐队,旧时常奏桐山什锦或南音乐曲。乐队一般在布棚内演奏,随队行走的布棚乐邦,也叫“十锦棚”。“十锦棚”的四个角悬挂四个绶球,四边绣有戏文,十分美观。

“孙悟空的金箍棒舞起来了!”外行看热闹,内行看门道。铁枝分为“文枝”与“武枝”两种形式,如“蟠桃会”突出武打表演场面,是一台经典“武枝”,重现《西游记》里齐天大圣孙悟空捣乱蟠桃盛会的情境。整台铁枝活灵活现,众仙栩栩如生,恍若人间天堂。

刘端富说,铁枝在沙埕一带渔乡流传数百年,渔乡人民把它当作“传家宝”,是众多民俗活动中最惊艳璀璨的一道风景。沙埕铁枝由于技术纯熟,能确保安全,特别是铁枝表演所蕴含的吉祥寓意,所以一直沿用真人表演,极富生趣。再加上“车鼓亭”“线狮”“跑旱船”“踩高跷”“连灯”“鱼灯”“街头小调”等参与踩街,规模空前,成为富有渔家特色、颇有影响的民间节俗。

沙埕铁枝表演。 福建日报记者 庄严 通讯员 蔡雪玲 摄

绝妙技艺神乎其神

“每年元宵铁枝表演,都是从上年的年底就开始筹备。从组织方案,实施设计,到动工制作,前后历时半个月。”刘端富说,制作铁枝以刘氏家族为主,动用镇上的能工巧匠100多号人。

50多岁的刘端富是沙埕铁枝技艺第五代传承人。刘端富说,铁枝技艺的制作是很讲究的,白天看它就是一台钢架,到了晚上熠熠生辉,小演员们就像是悬空站着,根本看不出铁架的痕迹和支撑点,让人感觉玄乎其玄。

每台铁枝皆有分层,少的一两层,多的四五层。层与层之间称为“过枝’,这也是沙埕铁枝技术的关键点。过枝必须是隐蔽的,越隐秘,设计越巧妙,其艺术性越高。如“太姥祈福”那台铁枝,将一个茶壶作为“枝点”,为了追求逼真,采用真瓷器茶壶,壶盖上还站着个小演员。

如何承载重量?

“通常我们会制作虚实两层,里面一层用铁条做‘枝点’,外面一层只是装饰,这样的视觉效果就很震撼。各枝重要部位绑上小演员,最多可达13人。”刘端富说,往年大家喜欢猜“枝点”,所以也衍生了“猜枝”这个趣味活动。曾经他们设置了花篮和算盘两个“枝点”,让大家猜真假。很多人猜是花篮,但把花篮拿开后,枝上的人还稳稳地站着。大家这才反应过来,原来是用算盘过枝。算盘那么细,居然能用来过枝,在场的人无不惊叹其技艺的精妙。

制作铁枝讲究“机关”,才会给人琢磨不透、眼前一亮的效果。比如铁枝上的船只不但可以360度旋转,还能上下浮动;演员手中灯笼不是被风吹动的,而是自己转动的,这些都是外行人看不出门道的机关,增添了不少趣味性。

“演员服装的制作也是祖上传承的技术活,每台铁枝演员的服装就要准备20多套。”制作团队的林大姐说,服装、道具的设计都是根据表演的主题而定。服装制作后再拆开,在枝架固定后,先绑在铁枝上,再重新缝合。这样服装实际是两套,人物穿一套,铁枝上绑一套,但人们只看到铁枝上绑的那一套服装。

传承发展寻求创新

沙埕铁枝融合了民间文艺、传统戏剧、舞蹈杂技等艺术手法,有较高的艺术价值和突出的文化感染力,极具观赏性。铁枝制作技术高超,阵容强大,场面壮观而独领风骚,是闽浙边界乃至滨海城市、渔村重要的民间传统习俗,具有广泛的群众性,倾注了沙埕人民对这项民间艺术的激情与偏爱。无论是内容选定、铁枝制作还是人物形象设计上,都力求在保留传统精华的同时有所突破。

沙埕铁枝的人物造型原先比较单一,最早以静态表演为主,主题大多是经典戏剧,如《五女拜寿》《红楼梦》《八仙过海》等。随着技术的革新,铁枝造型更为多元化,更多的动态表演出现在人们的视野当中。主题不仅有传统戏剧、异域风情,如 《丝路花雨》《宝莲灯》等,还紧扣时代主流,设计制作了《和谐发展》《玉兔探月》等,对传统技艺传承创新在形式和内容上进行大胆探索实践,深受群众喜爱。铁枝《中国梦》, 设计了航天员和嫦娥在月球相会的场景,两个人物在不停地转动,旁边是标记着中国航天的火箭模型,层板上各族人民挥舞着红旗,呈现出欢呼雀跃的民族大团结场景,不仅契合节日的欢乐气氛,也激发群众的民族自豪感。

铁枝制作设计有没有新意,是十分重要的。以往在纸质上设计,现在刘端富学会了使用电脑设计铁枝轮廓图、灯光布局图和服装。不单单注重自我学习充电和创新提升,同时,他也非常注重同行间的切磋交流,注重授徒传艺。现在沙埕成立了民俗文化研究会,建了铁枝陈列馆,定期举办铁枝技艺培训班,参与制作铁枝的人员达四五十人。

刘元彬是刘端富的徒弟,前年入选宁德市第五批非遗传承人,是沙埕铁枝制作新生代代表,可以独当一面。刘端富确定主题后,就由刘元彬统筹各组进行铁枝的整体制作。

刘端富表示,因为铁枝是个集体活动,参与人或多或少都能掌握一些技巧,要传承并不难。现在他每年都会将活动的图片、视频保存下来,并自行编写材料,在当地的中学普及这一文化,希望它在未来的日子里能更加璀璨夺目。

|