风雨相伴 感恩此生有你

|

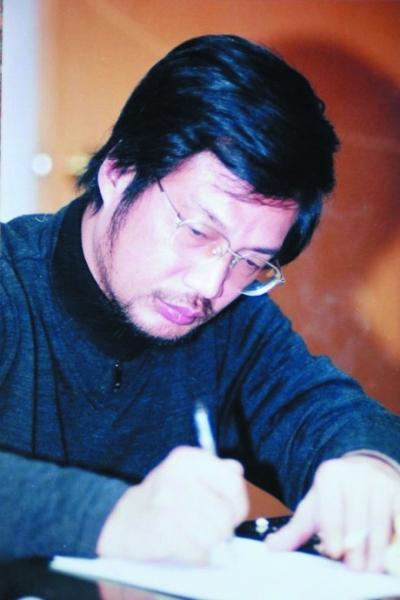

期许与预言 汤养宗

在老家沙江村的霞浦二中这所中学里,我读到高一年级的时候,一节作文课上,语文老师苏良标很好听的声音突然停顿了一下,接着慎重地说:“我们班上有个同学,今后一定会是《福建日报》文艺副刊的作者。” 我知道,老师所说的这个人,就是我。不但是我,全班同学也知道,他说的,就是我。如果再往细处写,老师的话在我当时的感觉中,不啻是在向全班同学宣布一件大事。 这对我太重要。再没有什么,比一个从小爱好文学的乡村少年,被自己的语文老师说定,以后会是省报上的文学作者重要。那真是提前把一顶桂冠送给了一个心中念头很足的人。 那是上世纪70年代中叶,“文革”末期,我心目中的文坛,很大程度上就是这份不时就能看到的省报副刊。那上面经常出现的一些作者的名字,都是我暗暗记住的文学大神。至于高高在上的《人民文学》或《诗刊》,那简直是另一个传说。 这是指定给我的一个预约。包含着对我今后写作上的肯定与期许。 其实我更把它看作对一个幼小心灵种下的预言。现在看来,它更像某个旧朝代隐秘的信号,要将某娃娃说定日后要干什么事。曾经的小屁孩如今已变成了要一问再问身手如何的一介老夫。 当时,我每一次完成的作文几乎都要被老师作为“范文”在班上念给同学们听的。他念到我作文时的声音是那般好听,以至在今天我依然把它列作个人听觉史上十种最好听的声音之一。是的,正是这副好听的嗓音,宣布了一个少年文学梦的开始,让它成了从今往后不敢放手的约定。 1976年高中毕业后,我就开始自觉不自觉地意识到,老师期许的那个《福建日报》副刊作者的话题能否兑现的问题。如果行,我幸;如不行,便是老师不经意的一句话,只是一次玩笑而已。这像一次赴约,在终结了自己的学业后,一个人要去卡夫卡所说的前方那座摇晃不定与前后左右不断移位的城堡。别人的战争都结束了,只有你一个人还要对空而战。 我开始尝试给这家报纸副刊投稿,三个月后,也就是在后来被史书重重记上一笔的十月,我的第一首变成铅字的小诗果然发在了《福建日报》副刊的右上角。有两个小细节附上,一是当时作者身份署名为“霞浦县沙江大队知青汤养宗”,那年我17岁;二是后来知道,发这首诗的责任编辑是副刊的老编辑王国力老师。 有句话怎么说的?意思是:果然如此。 真是一发不可收啊,以此为发端,后来我有了几万行及十来本诗集的诗歌。我诗歌中后来蔓延开来的多维时空及技艺中的复杂性,大概都不是当初这首小诗就能看出端倪的。所谓春蚕吐丝,没想到吐出了一条丝绸之路。 我与《福建日报》最初的关系,便是这样开始的。 世界上一般花时最长且最难以成功的事业就是文学。我的苏老师怎么就那么轻易地将这种“大任”降落于我呢?三个小事例依然可以用来附和我在这里的记述与思考。 一个仍然是那个有点老的父亲骗儿子说房屋后埋有一缸黄金的掌故,一无所获的儿子在后院田亩上翻遍地皮第二年却迎来粮食意外的收获时,儿子才意识到其父的良苦用心。这用心不单是天底下所有人父人母的,我的老师当年说那番话时也可能对我除了赞许的成分外,是不是也含有“骗”我的因素:给你一个目标,让你一生中用脚板去追赶。 其次,我家族里有个叔公辈的长者是我那个渔村用竹竿钓跳跳鱼最厉害的人。他不羡慕别人用船只到远海捕捞作业,只守在家门口海边的滩涂上干这种一般人都干不来的拿手活。这活没有超人的眼力与手力不行,他在七八十岁时,村里依然没有后来者能够赶上他。说明什么?说明一门手艺的成败同时也是对自己敢不敢坚信不疑。我老师的那句话让我相信了自己。文学是一项笨人的事业,需要类似于笨孩子一头死磕到底的那个劲。《福建日报》的副刊又偏偏有所纵容地让这个孩子实现了老师说给他的话。那天,当达芬奇画蛋画到有点厌倦的时候,他的老师说:天哪!你已经行了。我身上可能也有这种祖传的韧劲。 第三,后来在母校建校40周年的活动上,校方要我作为校友代表做个发言,我说我是那个没书读的年代过来的人,不像现在的孩子,口袋里随便一摸,便可以拿出一个硕士或博士证书来。但正是这所学校,让我像一个只拥有一颗糖果的孩子那样,舔一口便会用糖纸赶紧包起来再放到口袋里。这孩子做下这动作时,神情是那样慎重,他在证实,自己是一个身上有糖果的人。说到这,我是在说,我想起了自己的老师。我的老师也让我特别珍惜这颗糖果。 我被老师的这种“看好”本来应该是相互拉锯的,当中有着期待与践诺的关系,可我的苏老师后来却早早地英年早逝了。这让我至今每每在文学写作上有所斩获时,便心生一种无处倾诉的苍凉感。这留下了一个空位子,是用来拜谢的,斯人已逝,其余的再怎么说,都失去了归位感,甚至还显得有点无关紧要了。 想起最初在《福建日报》副刊发表的这首诗,便想起了自己的来处,想起这当中的前因后果。便用手掌,轻轻地,轻轻地捂住自己的肚脐眼。那里,促成了一个孩子的破声啼哭。 (作者系福建省作协副主席,第七届鲁迅文学奖得主) 一个老通讯员的心里话 吴建华

大学毕业后,我分配到省汽车修造厂工作。那时,只有机关科室才有订《福建日报》,每天报纸一到,大家如获至宝,抢着看。后来调到政工科负责宣传,专门订了一份《福建日报》,每天上班,都要跑去传达室,打听《福建日报》送来没有。 1979年,调省交通厅办公室工作,起草有关文件、领导讲话,《福建日报》更是成了我的导师和朋友。两年后,调到省政府办公厅工业交通处工作,和福建日报社的联系就更密切了。 省政府机关的工作,涉及面广,从政治、经济、文化等大事,到日常生活小事;从工、农、兵、学、商,到公、检、法等方方面面都有涉及。从1981年开始,我在《福建日报》的“今日论坛”“听潮沉思录”“街头巷议”“问题探讨”等栏目上,发表了200多篇的杂议、随笔,有一段时间,每隔三四天就有一篇见报。 除了杂文,我也与副刊“武夷山下”结缘。散文《梳头》曾在“武夷山下”刊载,陈章汉先生还专门写了评论。陆续发表若干篇文章后,《福建日报》的副刊编辑王国力,专门拿一个大纸袋,把我的投稿集中在一起,可以刊登的留用,没有达到发表要求的,他一一指出文章的不足,使我受益匪浅。 记得有一年“八一建军节”前夕,我寄去一篇题为《红五星》的长文章,以为会被编辑删去一半。想不到竟几乎全文刊载!拿到报纸,泪水顿时夺眶而出。能够用三分之二的版面,登载一个通讯员的文章,是对通讯员的最高褒奖,也极大地激发了我的创作热情。 “武夷山下”的编辑,历来不以作者的名气和地位作为是否发表作品的衡量标准,而是将文章的质量摆在首位,这非常令人感动。作为一名党报的老通讯员,肩负着正面宣传的神圣职责。尽管我已退休,但依然忠诚地用手中的笔,讴歌我们伟大的时代。 (作者系福建省农业厅原厅长) 党报伴我一路前行 刘永良

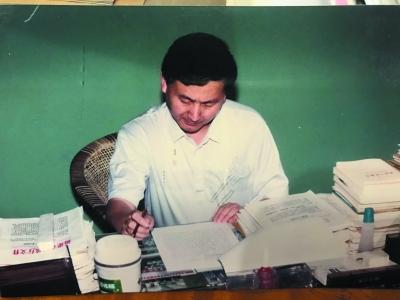

时光如水,岁月如歌。过往中的很多事,大都记不起了,唯独我与《福建日报》的故事记忆犹新。因为,有一份感恩深埋我心底:我能够有今天,是党报催促我前行,鞭策我奋进;是党报成就了我,改变了我的命运。 1983年3月,经人介绍,19岁的我进入永定县化肥开始了打工生涯。从最脏最累的筛煤小工干起,逐步成长为企业的中层干部。其间,我一有时间就往厂图书馆、阅览室钻。后来,书和报纸读得多了,心中萌发了投稿的念想,但又觉得那是遥不可及的梦想。但面对不可能,执拗的我心想:“别人能在报刊上发表文章,我为什么就不可以呢?”于是,我慢慢地壮着胆,往《福建日报》投稿,一篇篇“豆腐块”得以刊用。 1993年10月,我被厂里选派参加了《福建日报》的新闻培训。在培训班上,我认识了李绪茂、陈银良、黄天色、林辉龙等许多编辑记者,他们的授课有理论有实践,让我收获颇丰。三年后,我入职县委报道组,从一名打工者成为新闻人,实现了自己的记者梦。凭着“口勤、腿勤、脑勤、手勤”,我频频在报纸发表作品。 刚到报道组时,没有网络。有时候,为了核对一个数据、某一种专业名称,我时常晚上十点多、十一点多给人打电话,别人表示很不理解:“这么晚,还在辛苦啊?”家人有时候也埋怨:“天天工作到半夜三更。”每每这个时候,我只是一笑了之。 我珍藏着30多本剪贴本,它记载了我的奋斗足迹,寄托着我的人生梦想。翻阅着这些剪报,心中常常涌起一阵阵感动。我把它视为终身的财富,永远的骄傲! 在过去的23年,我的稿件涉猎教科文卫、农林牧渔、党政工群,思考的范畴包含经济、文化、社会、生活各个领域,为提升永定的知名度和土楼的美誉度贡献了绵薄之力。 今年56岁的我,仍然走在新闻路上。有党报相伴,我无怨无悔,一路前行。 (作者系龙岩市永定区委报道组副组长) 喜欢,就甭提苦和累 邱盛林

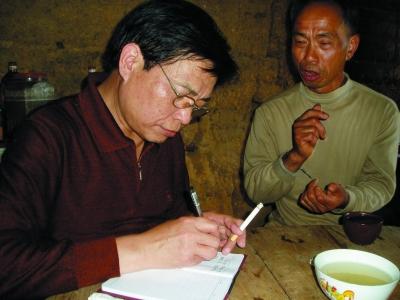

《福建日报》创刊70周年,正好我也70周岁。 人生如梦。从懵懂少年到古稀老人,算起来似乎漫长,感觉起来却很短暂。过去的事好像昨天刚发生。无论是时间老人蹒跚而行,还是回忆小子疾步如飞,当一路追逐到放得下时,万事皆休中却有一件事放不下,那就是《福建日报》的通讯员。 初识《福建日报》,是我读小学的时候,记得那时还是一张两开四版的报纸,也是我人生中见到的第一张党报。让我对她产生兴趣的是,县里一位干部到我村上采访的稿子见了报。从此,我总爱到生产队长家里找唯一的一份报纸——《福建日报》来看。看着看着就做起梦来:长大后也当个给《福建日报》写稿的记者。 不知是命运的安排还是机缘巧合。上世纪70年代初的一天,我正在田垄里割晚稻,大队通讯员“满堂红”为我送来一份通知,同时以口相告:去公社开通讯员会。当时我很纳闷:难道公社缺通讯员,叫我去打开水、扫地?后到了会场,听了领导讲话才明白:原来给报社、电台写稿子的也叫通讯员。这回真算是与党报结上缘了。 就这样一步步从生产队长、工地报道员、公社报道组副组长走进了专吃新闻饭的县委报道组。我是1979年3月到光泽县委报道组的,1980年夏参加《福建日报》培训班的情形还在记忆中珍藏着。记得培训班结业时,报社一位副总编送给大家一句话,叫“来日方长”。没想到,这句话成了我的宿命,“来日”竟成了“一生”。尽管在40多年里有过当行政领导的机会和调县政协当科教文卫和文史办主任,但我始终没忘《福建日报》通讯员的角色,给《福建日报》写稿仍是我的第一要务。 现在还记得头次去送稿的情形:走进那栋旧编辑大楼,心里就怦怦直跳,有如丑媳妇怕见公婆。然而走入编辑部却有如回家一般。你只要把稿子送到编辑面前,尽管他们正在编辑稿子,也会很热情地放下手中的红笔,认真地看我的稿子。看完后还会耐心地评点,提出改写意见,直到稿子可用为止。说实在的,如果当初没遇上江天雄、阮荣祥等一批热心的编辑,也许早就改行了。 爱上一座山,是因为山中的几棵树,那几棵为什么会让人终生相许,又是因为山所营造的大环境。我文化水平低,只读完小学加两年半的私塾。不爱烦人,稿子发出后一般不跟电话,怕编辑反感。不爱烦人就得对自己狠一点,多下些笨功夫,抛开凑篇数、赚稿费等名利,不是好素材不动心,不是好主题不动笔,成文后宁可改10遍也不把难题交给编辑。但归根到底还是心里有编辑,编辑心里才会有我。 爬40多年的格子,从写好人好事、动态新闻到懂得忧国忧民抓问题,从感性到典型人物到写有理性深度的大事件、重头稿,每篇稿子的背后都有编辑力量撑着。 2006年底,我调到了县政协文教卫体和文史委主任岗位。这时,很多朋友为我高兴,“现在不用天天写稿子”,但我心里还是放不下,每天看《福建日报》仍然是规定课程,思维习惯也是原有的状态;关心时局,思考现实,好像没给《福建日报》写稿就若有所失,感觉对不起那些关心教导的老师和朋友。 其实,党报通讯员并不是报道组的专利,只要有那份情和爱,谁都可以干。在政协上班的4年时间里,我虽然没分工新闻宣传,但我结合政协编撰文史资料、撰写社情民意、调研报告等新闻稿件和内参,虽然数量不如以前多,但一周磨一“剑”,稿件的分量却更重,上稿率也更高。很多稿都被《福建日报》各版头条采用,每年的优秀通讯员、年度好稿都没忘了我的名字和作品。 60周年那年退休后,我见不少和我一样退休的人,有的“退了休,路上遛”,有的“没事干,学煮饭”,我则自嘲“下岗再就业”。得宣传部和报道组的抬爱,又回到了热爱的岗位——光泽县委报道组,一边带身边的同事一边采访写作。有人劝我:“吸烟有害健康,退休了就别再干那份伤脑筋的事了,趁机把烟戒了去。”我说,写稿上瘾了不能停,吸烟上瘾了也停不下来,就随它去吧!嘴上虽是这么说,实际上是心里舍不得报社那些关心、帮助过我且现在仍在关注、关心、关爱我的领导、编辑和朋友。是他们引我走上了实现人生价值之路,帮我找到了益寿延年的秘方。 做新闻真的很苦很累。没完没了地采访、写作,日复一日、年复一年,天天都在劳筋骨、伤脑筋中度过,人永远在路上,心永远回不了家。但我喜欢,喜欢就甭提苦和累! (作者系光泽县委宣传部原副部长) |