【新中国成立70周年福建印记】福建林改:山定权 树定根 人定心

|

东南网制图 策划:黄丽红 设计:陈文贤

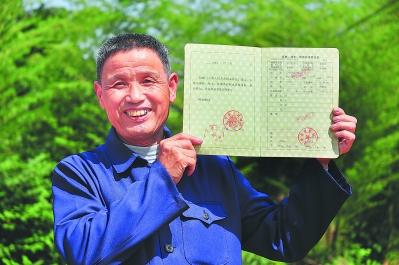

2001年12月,武平县万安镇捷文村农民李桂林拿到了第一本个人持有的林权证。李国潮 摄 印记点评 发端于福建而后走向全国的集体林权制度改革,是继家庭联产承包责任制之后中国农村经营制度的又一重大变革。它让中国亿万林农实现“耕者有其山”,完成“山定权、树定根、人定心”的历史转变,点燃亿万林农新希望;它重塑了国民生态理念,破解了生态保护与林农增收的矛盾,让“不砍树也致富”“社会得绿、林农得利”成为社会共识;它带来了林业生产力的大解放,激活了林地与林农的潜能,绿色经济因此有了更多实现路径。随着林改的推进,我们还有更多问题需要解答。如何促进林业适度规模化经营,如何通过金融创新推动资源变资产,如何探索更加多元的生态产品价值实现路径……作为全国林改策源地,福建在深化林改的路上蹄疾步稳,并将继续引领风尚。

武平林改之后,钟亮生因地制宜发展起了养蜂业。 黄海 摄

福建森林覆盖率达66.8%,连续40年居全国首位。这是永安生态公益林。 黄海 摄 印记故事 不砍树,照样能致富 东南网9月30日讯(福建日报记者 张辉 ) 秋收时节,武平县最高峰梁野山下,养蜂人吴香财忙着摇蜜、割蜜,为秋蜜上市做准备。 “一个蜂箱产20斤蜂蜜,消费者可通过网络实时查看生产流程,在线下单采购。”他说。 吴香财是武平县永平乡孔下村村民,因残致贫,生活一度困顿。几年前,他加入梁野仙蜜养蜂专业合作社,花了2200元办起养蜂场,三个月就回本了,如今每年纯收入数万元,成功脱贫摘帽。 梁野仙蜜养蜂专业合作社已带动100多位残疾人脱贫奔小康,吸引500多位林农投身养蜂大军,年产值超千万元。 合作社的发起人,是当地养蜂大户钟亮生。他形容吴香财们的脱贫致富路为“不砍树也致富”。其背后的动力,源自那场发端于武平的集体林权制度改革。 好蜜源重现山头,下岗护林员找到新商机 1998年,钟亮生从部队转业到地方,成了武平县的一名护林员。与盗伐者斗智斗勇,是他工作的常态。 “但凡家里急需现金,林农就跑到山上集体林中砍上几棵树。你也砍,我也砍。”钟亮生说,在集体林统一经营的年代,林农缺少收益权利,却承担集体林管护责任,结果谁也不愿意管,以致盗伐成风,屡禁不止。 一场从山下转向山上的集体林权制度改革,改变了现状。 2001年12月30日,第一本标注着“林地使用权、林木所有权和林木使用权归林农自己所有”的新式林权证,在武平县万安镇捷文村诞生。福建林改由此拉开序幕。这场改革的核心内容是“明晰产权、放活经营权、落实处置权、确保收益权”,旨在实现“山定权、树定根、人定心”。 林改之后,林农格外珍惜自家的林子,从此盗伐不再,山头复绿。数据显示,2001年,武平县近330万亩林地林木总蓄积量为900多万立方米。到了2016年,这个数字超过2100万立方米,10多年间增长了1倍还多。 钟亮生因此下岗了。但他很快就从绿水青山中发现了新商机——好山好水出好蜜。 “本土乌桕树开的绿花采下来的蜜最好。要是在以前,乌桕树长不到碗口粗就被砍光了。现在,好蜜源重现山头。”2006年,钟亮生重新“上岗”,继承老父亲的养蜂绝活儿,利用本土丰富的优质蜜源,因地制宜地发展起了养蜂业。 很快,梁野仙蜜一炮打响,订单纷至沓来。主打绿色生态牌的梁野仙蜜逐渐走出闽西,远销北京、香港等地。 这时,钟亮生又想着如何带动更多林农共谋绿色事业。 2011年,他发起成立梁野仙蜜养蜂专业合作社,采用“合作社+基地+农户”的模式,吸纳本地林农参与,并为新蜂农们提供技术、蜂种、市场通路等全套支持。 为带动残疾人脱贫奔小康,钟亮生主动找到县残联,签订共同扶持残疾人养蜂的“三一制”协议——符合条件的残疾人申请养蜂项目可得到县残联三分之一的补助,合作社扶持三分之一,蜂农自筹三分之一。 “以前,林农只会计算直接砍树能挣多少钱,现在学会了从经营林下经济的角度算长远账。”钟亮生说,一场林改,打通了绿水青山向金山银山转换的通道,让“社会得绿、林农得利”变成可能。 穷山村办“森林人家”,户均年收入超20万元 在“全国林改第一县”武平,类似的故事不胜枚举。 当地充分发挥丰富的森林资源优势,鼓励和引导农民大力发展林下种植、林下养殖、林下产品采集加工、森林景观利用等四大类型的林下经济。其中,森林旅游已成为一张名片。 城厢镇云礤村位于梁野山南麓,平均海拔近600米,群峰环抱,森林葱郁。村民靠山吃山,上山砍木材、打野味、采摘野生食用菌曾是最主要的收入来源。在林改过程中,村里的15830亩林地全部被划为生态公益林。这意味着,曾经赖以为生的林木资源,再也不能随意砍伐。 但经过多年的休养生息,云礤村的生态环境大为改善。头脑灵光的村民尝试改造自家民居,为过往游客提供歇脚休憩场所,并供应土鸡、土鸭等本地好料。森林人家由此诞生。 如今,这个曾经全县最穷的山村,聚集着30多户森林人家,从业人员近400人,每户森林人家年均收入超过20万元。 “多年来,福建坚持不懈地推进集体林权制度改革,为生态保护与林业发展夯实了制度基础,为全国林改不断提供新鲜经验。”省林业局相关负责人说,通过多年林改,福建已初步建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代林业产权制度,未来的重点在于如何持续深化,不断完善制度配套,走出一条经济发展与生态保护协调促进的道路。“譬如,林改带来林权结构小型化、林地资源分散等新情况,如何解决林农抵押难、贷款难等问题,如何推进林业适度规模化经营,发展新型林业经营主体。” 因为一张“惠林卡”,云礤村的30多户森林人家集体受益。 为了让绿树变活钱、青山变金山、资源变资产,龙岩市通过银林合作,推出普惠金融产品“惠林卡”。林农用林权证直接办卡,一次性授信5年、最高30万元,随贷随还。相比传统林权抵押小额贷款,“惠林卡”免评估、免担保,收费更低,期限更长,有效破解了林农融资难、融资贵等难题。更重要的是,其贷款范围由林权抵押贷款拓展到花卉苗木、林下经济、森林旅游、林产品采集加工等涉林领域。 “惠林卡”是福建深化林改、推进林业金融创新的代表作。 “我们在全国率先开展以林权抵押贷款为主要内容的林业融资改革试点,创新推出‘福林贷’‘惠林卡’等普惠金融产品,率先开展林业小额贴息贷款试点,率先成立省级林权收储机构,并在全省成立林权收储机构48家。”省林业局相关负责人表示,截至目前,全省为林农发放普惠制金融贷款19亿元。 今年5月,福建出台《关于加快林下经济发展八条措施的通知》,旨在培育新型林业经营主体,加快林下经济发展。“林八条”重点支持发展金线莲、铁皮石斛等林下种植业,蜂、梅花鹿、稀有蛇类等林下种植业,省级财政每年安排专项资金,采取“先建后补”方式支持林农以及林业专业合作社、家庭林场、“公司+合作社+农户+基地”等经营主体发展林下经济特色产业。 据悉,2013年以来,省级财政累计安排林下经济扶持资金4亿元,省级投入居全国首位。至2018年底,全省发展林下经济面积近3000万亩,产值达600多亿元,实现“不砍树,也致富”。

长汀林农林下种植灵芝喜获丰收。邱嘉瑞 摄

林业小额贷款为林农发展生产解决后顾之忧。 朱晨辉 摄 声音 福建省林业局 深化集体林权制度改革,福建永远在路上。 我们将着力推进“三个创新”——创新重点生态区位商品林赎买机制,优先赎买省级以上自然保护区、饮用水源保护地等重点生态区位中的成过熟商品林;创新集体林业规模经营机制,加快培育数量更多、规模更大、跨行政区域的新型林业经营主体;创新金融支持林业发展机制,推出更多新的林业金融产品,充分发挥林权收储机构作用,有效防控林业金融风险,促进林权抵押贷款“增量扩面”。 福建林业系统将认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,在省委、省政府的领导下,主动融入新福建建设、实施乡村振兴战略、坚持高质量发展落实赶超三个大局,全力推进深化改革、绿化美化、资源保护、产业升级等四项重点工作,着力打造林业生态高颜值、林业产业高质量、林区群众高福祉的新时代“三高林业”,更好实现生态美与百姓富的有机统一,加快推进新时代新福建建设。 扫码浏览本期印记更多内容 |