壮丽70年 奋斗新时代 | 消失的“乡村电影人”

|

这些天,明溪县胡坊镇的干部在废弃的影剧院里翻出了一批“古董”,老式的放映机、电唱机、照相机、发电机……各式装备,足足有一百多件,许多物品的年头比在场干部的年龄还大,可算让大家过了一把好奇瘾。老物件的发现让大家欣喜不已,但相信没有人比严木根心里更加五味杂陈,这种感觉就好比与老友久别重逢,既激动又心酸。

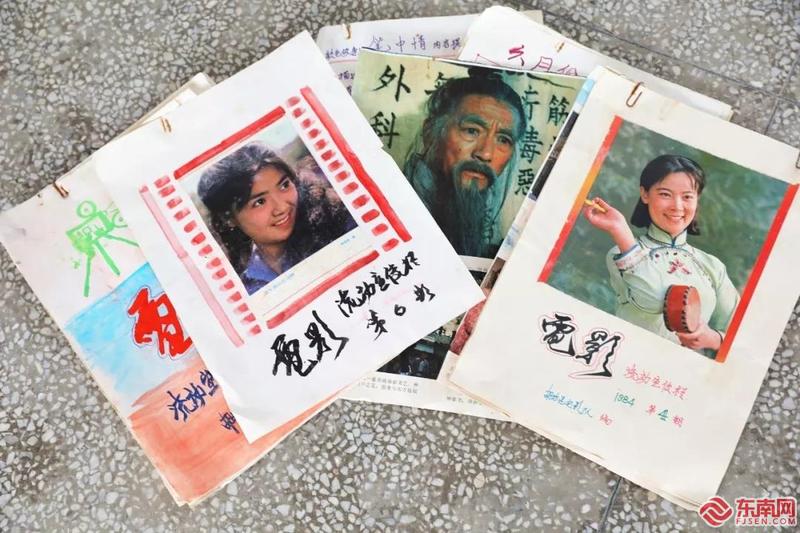

△ 图为胡坊干部在原影剧院翻出的部分老物件,包含光影设备、宣传海报、荣誉证书等上百件。 严木根是一名退休文化工作者,曾经也是胡坊的一名“乡村电影人”。40年光景,他扎根农村,与电影结下了跨世纪的不解之缘,用多彩的银幕为农村群众送去欢乐,见证了基层光影变迁的苦辣酸甜。 4个人的小团队,一年放映电影近千场 新中国成立后,在国家的号召下,电影放映工程在农村“遍地开花”,山区小县也有了条件感受光影世界的魅力。上世纪60年代至70年中期,胡坊镇(旧称“胡坊人民公社”)放映电影还依靠县电影公司统筹安排,一年放映场次寥寥无几,难以满足农村群众的需求。直到1975年,胡坊成立了第一支正式的电影队——胡坊电影队,才真正实现了电影放映全覆盖。1977年,严木根因为在生产队表现优秀,被推荐到公社加入电影队,成为一名电影放映员。

△ 图为原胡坊文化站站站长严木根。从1977年至2018年,严木根一直以专职或兼职身份参与到胡坊电影放映工作,和电影结下了跨世纪的不解之缘。 摄影:黄纬 胡坊电影队成立之初有2个放映队,共4个人,两两搭配一组,一人管放映,一人管发电,徒步到各村(生产队)放电影。4人的小团队要满足胡坊9个行政村、106个自然村和杉坑林场12个工区群众的需要,是个不小的工作量。严木根告诉记者,当时每个月得有二十七、八天在外头工作,放映员要带上放映机、幕布、发电机等笨重设备,走十几里路进村放电影。送电影的过程是艰辛的,光是一台苏联“老长江”就有几十斤重,更别提上百斤的发电机。村里体恤放映员,便会派上几名挑夫帮忙把设备挑进去。

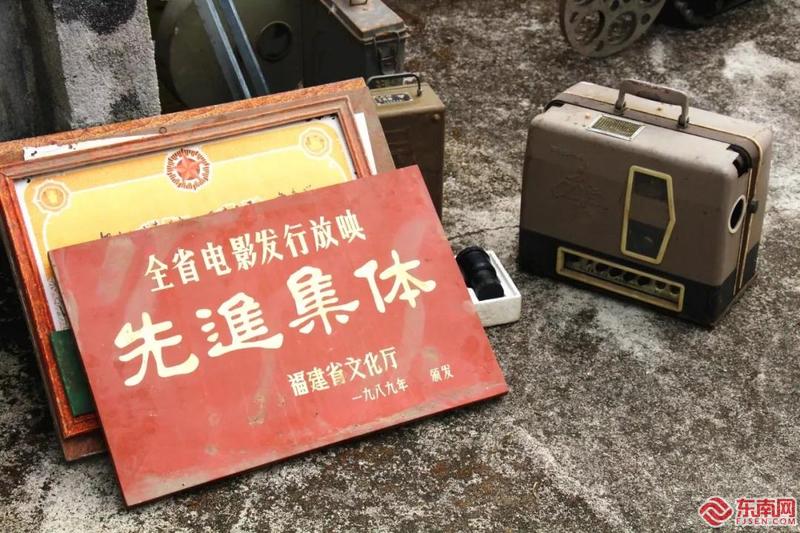

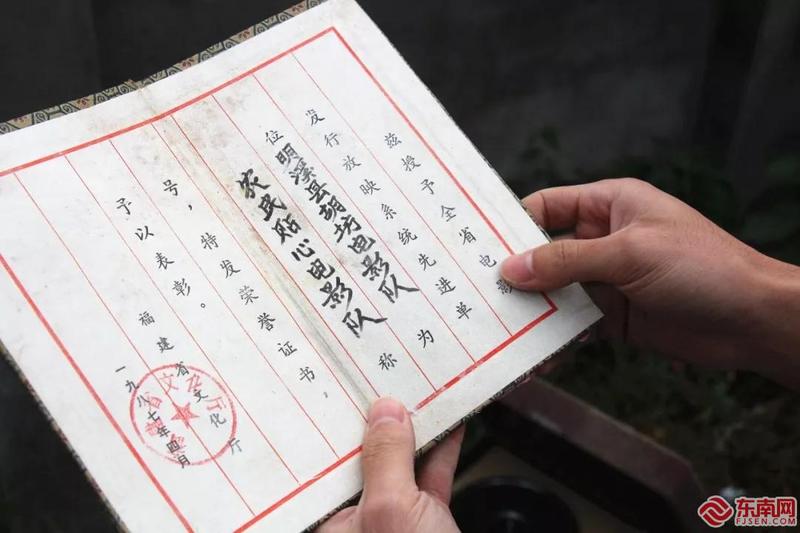

△图为胡坊电影人取得的部分荣誉。上世纪80年代,胡坊电影队在服务群众、抓好宣传、完成业绩上表现突出,多次获省市县表彰,1987至1989年,还被省文化厅评为“农民贴心电影队”和“全省放映发行先进集体”。 在当时简陋的条件下,放映队和各村通力合作,就这样一步一个脚印地把电影“挑”进了千家万户。据介绍,当时大的村庄一年放映场次有五、六十场,偏远的自然村也有四场,全年放映总场次近千场。 “老百姓喜欢,我们就乐此不疲地干下去” 在那个农村文娱生活乏善可陈的年代,看电影就是最受农民朋友欢迎的节目。一台放映机、一块大幕布、若干张长板凳、里三层外三层围得水泄不通……这就是上世纪七、八十年代农村露天电影放映的真实场景。

△ 图为上世纪农村露天电影放映场景。街坊邻里从自家抬出板凳,聚集在广场、晒谷坪、礼堂等地方集中观看。 来源:网络 改革开放后的十年间,露天电影放映进入“万人空巷”的时代。那时候,战争、科教、历史文化题材是放映的“常客”,《红楼梦》《少林寺》《庐山恋》等影片更是倍受追捧。“那时的放映员很风光,村里的老百姓天天盼着我们下去。”其中最让严木根印象深刻的是有一次,他在柏亨村、瓦口村陆续放完电影已经是凌晨一点,又应邀到杉坑林场赶场,凌晨三点到达林场本以为只有零星的人在等候,不曾想早已挤满了人群,一边张罗着排座位,一边帮忙放映员搭设备,即使霜寒露重,工友们的热情仍旧不减,一直守在银幕前直到清早7点。这件事情让严木根触动很大,从心底又对这份职业平添了几分自豪感,他告诉自己,只要老百姓喜欢,放电影这事他一定乐此不疲地干下去。 每张5角的电影票,一年卖出票房4万多 1982年加入电影队的叶俊达离岗后,在胡坊影剧院附近开起了小卖铺,每每提起自己的放映生涯,他都倍感自豪。他认为,做一名电影放映员,绝不是随随便便的活儿。据介绍,当时电影队选拔的放映员基本都来自下乡知青、退伍军人和生产队优干等群体,人选确定后,会送到三明参加为期三个月的专业培训,然后通过统一考试取得“技术等级资格证”后,才能成为一名正式放映员。

△ 图为叶俊达向记者展示他的放映资格证。放映员上岗前通过培训取得的是4级技术等级资格,后续可以通过再深造逐步提升等级资格。 要做一名合格的放映员,光是持证上岗还不够,“书、画、印、修”这些“手艺”你都得张手就来。在当时,放映员要兼具电影宣传海报的制作任务,没有一键打印功能,放映员要用操作复杂的油印机进行反复仔细地刻字,必要的时候还得手书文字、手绘图画;下村时如果赶上机器故障,指望不了一通电话就让修理工到位,全得靠放映员现场解决……做事全凭一双手,这是几十年电影放映工作留给严木根、叶俊达等老一辈放映人的财富,塑造了今天他们身上低调、独立、实干的精神特质。

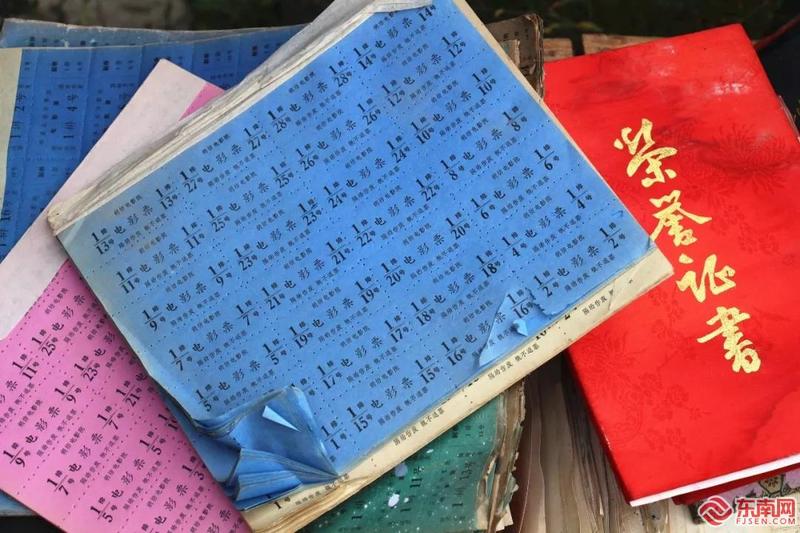

△ 图为放映员自制的电影宣传海报。 在严木根的兜里,总是揣着一本小簿子,里头清楚记录着影剧院收入支出的每一笔账目。其中最让人吃惊的是,在市场的高峰期,平均每张5角的电影票,胡坊一年靠固定影院和露天影院能够售票高达4万多元,观影人次超过40万。这是一组惊人的数据,如果换成今天每张30元的票价,那可是240多万的票房!

△ 图为严木根向记者展示自己记录的历年账目。上世纪80年代,胡坊电影创造的业绩屡屡在全县取得第一名。 高业绩并没有给放映员带来高收入。据了解,当时胡坊电影放映员的年均收入在600元左右,只相当于一名农村代课老师的工资水平。任务繁重而又待遇不高,是什么让严木根和叶俊达这么多年坚持下来?他们给出了一致答案——因为热爱。 消失的“乡村电影人”,不变的露天电影情怀 上世纪90年代,胡坊电影队的条件有了质的改善。机器变轻了,配备上35毫米移动放映机,视觉体验大大得到提升;出行有了嘉陵摩托,顺着村里修的水泥路骑行,不出半小时就能到达目的地;放映队也扩充到了6人,满足村民隔三差五看场电影的需求也不成问题。日子好过了,但放映市场却陷入了窘境。随着电视、录像、网络的日益兴起,胡坊露天电影放映渐渐步入“无人问津”的低迷期。尽管中途国家积极推进实施农村电影工程,偶有回暖,但终究由于农村文化生活的改变,让当年人山人海的观影盛况难以再现。2003年,胡坊影剧院在信息革命无情的浪潮面前轰然倒下,被关闭改造成了烟草收购站,到了2006年,电影队也因为市场萧条而自然解散。 电影队的解散,也就意味着“乡村电影人”这一专门负责农村电影放映的职业,在胡坊彻底消失。“很不舍,但只能顺其自然。”这是严木根留给自己电影放映员生涯最后的记忆。

△ 图为原胡坊影剧院,现在建筑的一部分被改造成了胡坊镇便民服务大厅 摄影:黄纬 “乡村电影人”消失了,但露天电影的情怀还在。进入21世纪,国家出台了一系列惠农政策,将电影文化送村下乡,露天电影放映在农村一直没有断过。严木根虽然不再是一名专职放映员,但仍怀揣电影梦想,时常活跃在放映工作的最前线。如今的胡坊镇,依然每年免费为村民提供有12场露天电影,《战狼》《红海行动》《流浪地球》等一系列国产大片被搬上了农村银幕,邻里乡亲又从家里走出来聚集到一起观看,依稀找回了一丝往日的温情。

△ 图为严木根正在擦拭胶片机上的尘土。40年过去,严木根追随曾经朝夕相伴的“老友”,光荣退休。 从众星捧月到无人问津,再到渐渐回暖,农村电影放映发展大起大落的数十年折射出的是基层文化生活发生的沧桑巨变。以严木根为代表的“乡村电影人”,是这个波澜壮阔变革时代的一枚文化符号,承载着几代人脑海里抹不掉的珍贵记忆。今天,当再次面对这伙并肩作战过的“老友”,严木根只是静静擦拭着,像是在问候,像是在告别。 农村露天电影是几代人的童年记忆 这些曾经并不陌生的老物件 你还记得多少?

△ 尘封的胡坊影剧院招牌

△ 轻便型流动式国产16毫米电影放映机(右)和1989年文化厅颁发给胡坊电影队先进集体荣誉(左)

△ 苏联产16毫米电影放映机

△1987年,胡坊电影队被评为“农民贴心电影队”

△电影发电机,别看个小,至少有大几十斤重

△ 电唱机和唱片

△珠江牌-4型放大机

△ 安徽电影机械厂制造的B2-A型幻灯机(左)

△充满年代感的手撕电影票

△ 海鸥牌照相机

△ 1994年,胡坊电影队所在的胡坊文化站获得省文化厅颁发的“百强文化站” |

e1b57c29-b091-4b66-a27e-9d26cfaec9bc.jpg)