河南:发展特色产业 助力乡村振兴

|

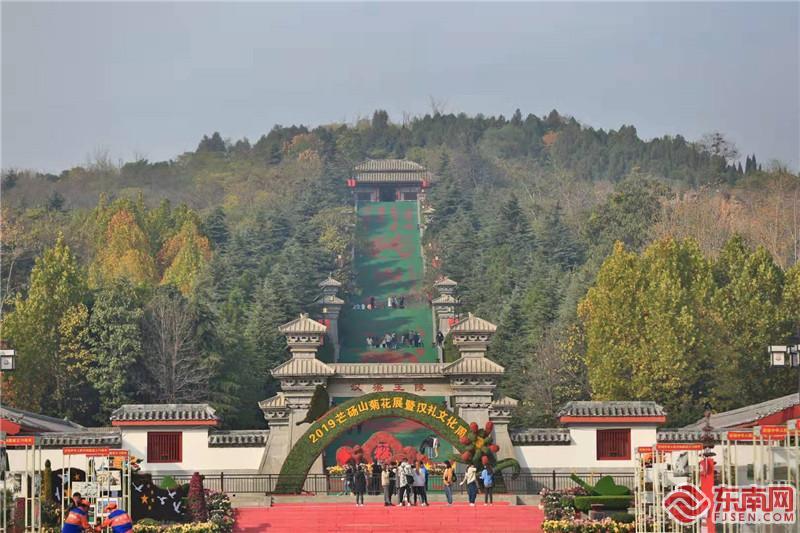

芒砀山菊花展暨汉礼文化周 姚珊红 摄 东南网11月15日讯(本网记者 姚珊红)近日,“乡村振兴 出彩中原”全国融媒体看河南采访采风活动举行,采访团一行先后走进民权县、商丘市、永城市、新安县等地采风,实地感受中原文化魅力和发展变化。 绿水青山助力脱贫攻坚 紧邻黄河故道的商丘市民权县,曾经是风沙遮天蔽日的盐碱之地,当地人经过几十年的不懈努力,现如今,在黄河故道蜿蜒流过的民权西北部,树木郁郁葱葱、遮天蔽日,满眼幽林风光。总面积近6万亩的申甘林带和黄河故道如同两条美丽的平行线,在民权境内肆意延绵。 民权县黄河故道湿地公园管理中心主任李杰告诉采访团记者,湿地内现有青头潜鸭186只,数量堪称全球之最。 近年来,随着该县对黄河故道进行整体规划、建设,民权黄河故道走上生态环境优化、提升之路。 “随着黄河故道环境保护工作的完善,”任庄村村支书武永远介绍说,任庄村所在的绿洲办事处抓住契机,在辖区沿线规划了“一条龙”旅游观光服务带,曾经的盐碱地、烂泥路成了“水美任庄”,远近的游客纷至沓来。村民瞄准商机,有的开起了农家餐馆、宾馆,以野菜、申甘林带柴鸡、柴鸡蛋、黄河鲤鱼、莲藕、螃蟹等为主要品牌,让游客“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”,有的开起了旅游特产店,加工、销售本地土特产,村里的特色生态种植、水产养殖也分别发展到300亩和500亩,进一步拉长旅游产业链条,丰富村民收入。

时庄村一角 姚珊红 摄 文农旅融合促进经济发展 文旅结合带动经济效益。永城市芒砀山拥有数千年岁月沉淀下来的自然风光和汉梁文化历史,目前,芒砀山内有“天下第一石室王陵”的梁孝王王后陵、刘邦斩蛇碑,还有春秋时期孔子周游列国在此避雨晒书的夫子崖、中国历史上第一位农民起义领袖陈胜王陵,以及二十余座西汉梁国王室地宫群,有着中国著名的汉文化研究基地。 据悉,为让游客能亲身体验传统的大汉文明,芒砀山当地文化单位还推出“高祖迎宾”大型历史情景剧演出、“中国舞蹈活化石”汉傩舞演出、“中华九礼”汉礼仪体验等活动。 深厚的历史文化转化为经济资源后,芒山镇周边的张庄村、柿园村、山城村、雨亭村等周边群众来此工作,从事绿化、安保等,多达300多人。 农旅融合拉动当地村民就业。正村镇分管农业的副镇长朱福建介绍:“正村镇临着黄河,有好山更有好水,发展好沿黄经济是唯一出路。我们把生态农旅融合作为发展重点,大河田园乡村旅游休闲度假区就是重点打造的发展典范点。” “大河田园”项目以北沟村为中心,辐射当地5个自然村。在其中工作的95%都是附近村民,预计最终可拉动就业200余人。还有不少村民还依托景区进行创业,投资建设了民宿,成为以往自己羡慕的“老板”。

刘楼村 姚珊红 摄 村村有特色 生态美百姓富 活动期间,采访团分别到民权县赵洪坡村,永城市演集镇刘楼村、时庄村、韩寨村和苗桥镇高楼村、新庄村等地,被这里浓郁的乡风乡貌所吸引。 “刘楼村有种植蔬菜的传统,所以我们在乡村振兴过程中,非常注意保护它的历史文化传统。”演集镇副镇长刘贺告诉采访团,刘楼村村内大量种植着韭菜花、干梅子、黄椒、青豆、白萝卜、透明包菜等,这成为了村内农业经济的重要来源。 走进时庄村,各类民俗建筑构思精巧,屋外小桥流水、茂林修竹,屋内摆挂着书法、剪纸等作品,充满着浓厚的文化气息。 时庄村有关公饮马泉、赤龙泉、老土庙等历史古迹,流传着坐井观天、文武状元等民间故事。“2017年以来,演集镇党委聘请省内外专业团队进行乡村旅游全域规划,把时庄村打造成集民俗体验、乡旅文化、美食民宿于一体的田园文化旅游综合体。”演集镇党委副书记冉中乐介绍。 如今,时庄村已入驻各类艺术家30多人,涵盖书法、绘画、根雕、民间工艺、影视、茶艺等众多门类。文化的助力,给古朴的时庄注入新的活力和文化魅力。 “咱得让村民吃饱穿暖还要有零花钱。”韩寨村党支部书记周彦礼说,他们村有建档立卡贫困户3户9人,已经全部脱贫。 韩寨村打造合作社,开展“订单农业”规模化种植,把村里特色花生、小麦等农产品“粮袋子”变成“钱袋子”,增加了村民收入。 “腰包鼓起来,精神也要富起来”。作为永城市第一批美丽乡村建设试点,今年,韩寨村设立知行读书会,定期与当地村民、学生共同分享读书故事,共诵经典诗词等,营造文明乡风,助推乡村振兴。 道路畅通,村居美。河南随着乡村振兴战略的实施,宜居宜业宜游,正向着环境优、生态美、百姓富、乡风淳的繁荣景象大步继续迈进。 |