万寿岩遗址 “人类最早的室内装修工程”

|

船帆洞下层文化层发现的人工石铺地面(福建日报记者 游庆辉 摄) 致读者 又是一年春意闹,更是好景应春朝。在第一个百年即将梦圆的年份,第44届世界遗产大会将在福州召开,这是继2004年苏州之后,我国第二次承办世遗大会。共襄盛事,与有荣焉。对《福建日报》来说,见证历史,记录时代,何其荣光。 今天,“世界遗产”周刊与您如约见面了。版面将秉持“开门办刊”,以“走近遗产、讲述历史、传承文化、服务受众”为定位,注重多角度、多层面讲述遗产遗迹的前世今生,探讨遗产遗迹的守望之道。 “有历史才有现在,唯遗产才知兴衰。”报道的初衷,是希望读者能在一发思古之幽情的同时,领悟遗产真谛,继而用心传承,让全社会都来守望“乡愁记忆”。正因如此,我们期待着您的参与!

福建省文物局 协办 2020年第1期 前世传奇 石铺地面让洞穴宜居

讲述人 范雪春 (福建博物院研究员) 万寿岩遗址集多个不同时期的洞穴于一山,有4个阶段人类居住遗存,在我国东南地区属首次发现,出土了大量石制品、动物化石,跨越18万年之久。 “北有周口店,南有万寿岩”。18万年前的东南地区,群山连绵,河网密布。温暖、湿润的气候,使得植被繁盛,林木丛生,丰富的动植物种类,很适合原始人类繁衍生息。 在这片富饶的土地上,先古人类通过采集森林里的果实、狩猎或者捕捞河流里的鱼蚌生活。他们就地取材,在附近的河滩或者活动范围内的岩石区拾拣石块打制石器,证明当时人类利用自然、改造自然的能力有所“提升”。 那个时候的人类大都群居在旷野外的树上,当洪水来临或遇到猛兽侵袭时,就会躲到天然的山洞里,在山洞里居住便留下了生产生活的痕迹。 灵峰洞,位于万寿岩西南坡,在洞内清理发掘出石制品70多件,有石核、石片、砍砸器和石锤等,石器以大、中型为主,原料大都为石英砂岩,工艺上相对粗糙,这些多为狩猎的工具。当时他们已经拥有一套完备的“解剖”工具,因为从出土发现的兽骨上,可以看见明显的砸痕,显然是使用工具造成的。 从伴生动物化石有中国犀、巨貘、牛类、竹鼠、蝙蝠等来看,先人们的“伙食”还不错。根据考古发现,有一种个体极大,长达4米、高2米左右,习性类似于河马的动物,叫作巨貘,当时就生活在万寿岩地区。要想尝到这种庞然大物的美味,先人们必须靠集体合作的方式才能捕获。 这一处遗迹的时间被鉴定为距今18.5万年,属于旧石器时代早期文化。 时间又过去了几万年,距今约10万~2万年,那时中国大陆东南地区的气候由湿热转干燥寒冷,处于温暖湿润向冰期过渡,陆地上大部分植被是茂密森林向干旱半干旱草原发展,自然条件开始恶化时期。 正是在这样恶劣的自然环境下,为了求生存,先古人类才想尽各种办法去适应、改造自然,获得发展。此时的打造石器技术越来越先进了,种类也越来越多,可以捕获更多的动物。为了抵御恶劣的气候和猛兽的侵袭,聪明的先古人类已经把“家”搬进船帆洞里了。为了让自己的住所更舒适、宜居,这个时候的人类甚至懂得改造“装修”自己的居住环境了。 在灵峰洞边上的船帆洞,发现3处人类生活的痕迹,时间大约为10万~5万年前、3.7万年前、2.9万年前。下层出土石制品400多件,主要类型有石锤、石核、石片、刮削器、尖状器、砍砸器等,可见石片石器已经成为当时的人类使用的主要工具。 伴随出土的动物化石有巨貘、中国犀、鬣狗、鹿、虎、棕熊、牛类、竹鼠、蝙蝠等,证明他们的狩猎技术进一步提高,已经可以捕获各类大小不一的动物了,食物来源相当丰富。 部分锐棱砸击石片、石核距今已有2万~3万年,而台湾考古工作者曾在台东县八仙洞发现大量锐棱砸击石片和石核,经C14年代测定,这些石制品距今15000多年。经鉴定,两地发现的锐棱砸击石片、石核在制作工艺和类型上相同,可见闽台史前文化同根同源。

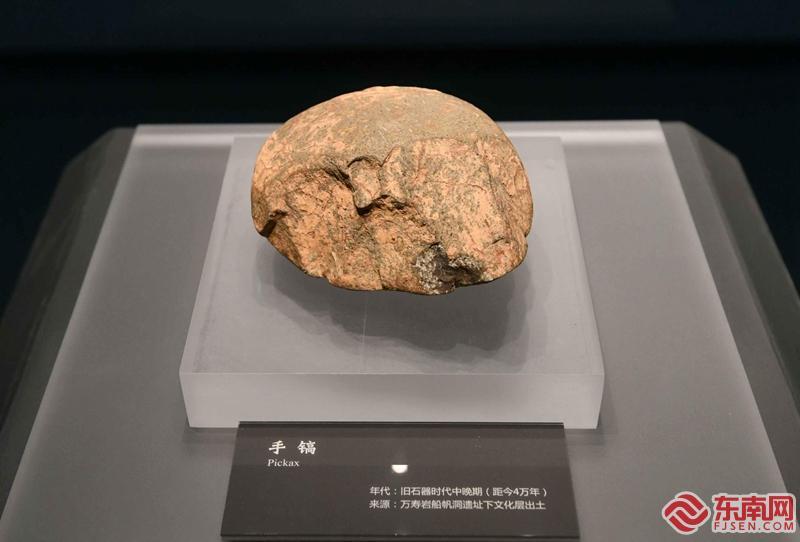

古人类使用的手镐(福建日报记者 游庆辉 摄) 万寿岩遗址最重要的文物发现——石铺地面,就是诞生在这个时期,距今约3.7万年。 船帆洞遗址揭露的大面积人工石铺地面在我国尚属首次,当时这一发现可是震惊了考古界。石铺地面的面积约120平方米,平面呈不规则的“凸”字形,这些石料全都是大小不一、磨圆度中等的灰岩角砾,其中还夹杂着一些河滩砾石。由于溶洞本身并不产生河滩砾石,它的出现,说明是当时人类携带进洞穴的。 此外,洞穴一侧的“U”字形排水沟槽清晰可见,从痕迹上明显可看出经过人工修凿加工。原来,船帆洞是个熔岩洞,洞里的钟乳石不断滴水,长此以往,地面变得潮湿,难以居住。石铺地面是当时的人类为了改善自身的居住条件和生活环境有意铺设的,是人类建筑的萌芽形态,充分显示了远古人类改造自然的聪明才智。 按照近20万年时间序列来推断,万寿岩遗址或许不仅仅只有4个时期人类生活的痕迹,漫长的岁月里究竟发生了哪些惊心动魄、生死存亡的故事?我们不得而知,有待一支科学、强大的考古力量去发掘。 知来处,明去处。在几十万年的进化学习过程中,闽人的祖先从茹毛饮血慢慢学会了打猎、用火,到后来学会烧制器具、种植水稻……一步一步,进而才有了今日文明之光。

万寿岩前,复原古人类雕塑(福建日报记者 游庆辉 摄) 今生故事 文物保护有了定心丸 东南网1月11日讯(福建日报记者 陈亮 方炜杭 通讯员 杨开长) 20年前,尘封已久的万寿岩遗址曾一度面临矿石开采活动的威胁——这里的岩石中含有炼钢工艺所需的一种矿石,上世纪80年代,被三明钢铁厂出资购买作为采矿点,“山顶几乎都要被炸平了”。 万寿岩是当地村民儿时的神秘乐园。有年长的村民告诉记者,那时村里的小伙伴们常举着松明火把,在山洞内捉迷藏、探险。每年正月,全村人都会上山祈祷新的一年吉祥安康。 怀着这样质朴深厚的情感,1998年12月,当地退休教师陈蕃发、王远林等5人向三明市政府递交了“抢救岩前文化古迹”的呼吁书。“万寿岩若没了,哪里还有岩前村呢?”当地村民守护文化遗址的拳拳之心,引起政府部门和社会各界的重视。经多方协调,1999年9月,福建博物院、三明市文管办和市博物馆组成联合考古发掘队,正式对万寿岩的灵峰洞和船帆洞进行抢救性考古发掘。10月中旬,陆续发现哺乳动物化石和打制石器,约120平方米的石铺地面也被发现。 2000年1月1日,时任福建省代省长的习近平对万寿岩遗址保护工作作出重要批示:万寿岩旧石器时代洞穴遗址作为不可再生的珍贵文物资源,不仅属于我们,也属于子孙后代,任何个人和单位都不能为了谋取眼前或局部利益而破坏全社会和后代的利益。 他要求:“三明市政府立即采取有效的安全防范措施,加强对洞穴遗址群的保护;协调、帮助三明钢铁厂尽快在异地选定新采矿点,做到保护文物和发展生产两不误。” 1月25日,习近平在省人大常委会《关于依法保护三明万寿岩旧石器时代洞穴遗址的意见》上再次批示:“省政府高度重视三明古代遗址保护,已于去年底专题协商,做出初步保护安排。请省文化厅进一步提出全面保护规划和意见。” “习近平同志对万寿岩遗址保护的重要批示,深刻具体,使得三明文物保护部门的同志吃了定心丸,坚定了方向。”三明市文保中心主任余生富说。 2002年,三明市政府印发万寿岩遗址保护管理规定,成立万寿岩遗址文物保护管理所。经国家文物局同意,三明市文物管理办公室配合中科院古脊椎动物与古人类研究所、福建博物院考古研究所,共同对万寿岩遗址进行了3次抢救性发掘。 为进一步加强保护,三明市政府与省政府先后公布万寿岩遗址为市级和省级文物保护单位,划定了遗址保护范围(绝对保护区36万平方米)和建设控制地带(180万平方米),并在显要位置设置醒目的保护标志。 “在各级部门的共同努力下,万寿岩遗址完成了山洞遗址防渗水、重要遗迹防霉变、船帆洞保护建设及文物展示、基础设施改造提升、遗址周边环境整治等保护工程。”万寿岩遗址博物馆负责人朱凯介绍,2014年万寿岩遗址博物馆进行了全面改版提升,增加了场景、雕塑和3D影院,辅以声光电和多维画等高科技形式,全方位展示万寿岩遗址古地理、古环境风貌和古人类生活场景。 着眼于万寿岩遗址的文物保护和开发利用,2017年10月1日,《三明市万寿岩遗址保护管理条例》正式颁布实施,这是三明市制定出台的第一部关于历史文化保护方面的地方性法规。《条例》共计26条,将万寿岩遗址周边农业资源、用地资源、水资源、生物资源和风景资源纳入保护范畴。紧接着,万寿岩遗址公园被国家文物局正式公布为第三批国家考古遗址公园。 保护的规格越来越高,遗址所在地也是一年一个新样。 “万寿岩遗址保护是镇里的中心工作,我们责无旁贷。”三元区岩前镇镇长刘一果向记者介绍,近年来,镇里先后向上争取资金2.08亿元,配合相关部门科学编制遗址公园建设总体规划,改造提升三钢废弃工厂,新建游客服务中心、停车场等,为遗址公园开发利用夯实设施基础。 2019年6月,万寿岩国家考古遗址公园正式开园,规划用地面积81.5公顷,由洞穴遗址、遗址博物馆、宋代五级涌泉生态恢复区、渔塘溪滨水区等组成,形成“一廊万寿十二景,树绿花红果飘香”的生态文明和历史文明景观。 统计显示,2019年万寿岩遗址累计接待游客、研学团体近8万人次。“虽然眼下专业文保人才还远远不够,但各级政府保护的决心和措施让大伙儿放下心来,我们一定会把保护的接力棒一棒一棒地传下去。”朱凯说。 文物名片 万寿岩遗址 万寿岩遗址位于三明市三元区岩前镇岩前村西北的石灰岩孤峰上,是我省发现最早的旧石器时代洞穴遗址,把古人类在福建洞居活动的历史提前到18.5万年前,填补了我省旧石器时代考古的空白。它的发现为闽台两岸的史前渊源关系提供了珍贵的实物资料,为研究早期人类活动、古气候和古环境提供了科学依据,特别是古代人工石铺地面遗迹堪称该时期中国独一无二、世界极为罕见,具有重要的社会、文化和学术科研价值。 专家点评 中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员尤玉柱: 石铺地面位于万寿岩船帆洞遗址内,面积约120平方米,石头排列规则致密,排水沟槽清晰可见,人工痕迹明显,为研究早期古人类适应改造生活环境的能力,提供了珍贵的实物资料,地面铺设时间约在近4万年前,“堪称人类最早的室内装修工程”。 波兰罗兹大学考古研究所教授卢齐娜·多曼斯卡: 这样的作品,于我而言,前所未见!人类祖先从何处来?缘何而来?如何谋生?对于这些困扰人类考古学界的问题,万寿岩能帮我们找到答案。 美国亚利桑那大学人类学研究所教授约翰·奥尔森: 关于遗址保护,可借鉴国内外相关领域展示方式,建立网上博物馆,充分运用数字化手段,让全国乃至世界各地观众获取到更多关于万寿岩遗址的信息。 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员高星: 希望万寿岩遗址科研科普基地的建立,能带动万寿岩遗址各方面转型,由抢救性考古发掘与保护,提升为深入研究的可持续发展状态,并以申遗为抓手,全面加强管理、保护与研究,真正将万寿岩遗址打造成全省乃至全国重要的学术交流基地、文化旅游基地、爱国主义教育基地、科普教育基地。 (本版照片由福建日报记者 游庆辉 摄) |