福建的第一次!8000万年前,它们走过这里

|

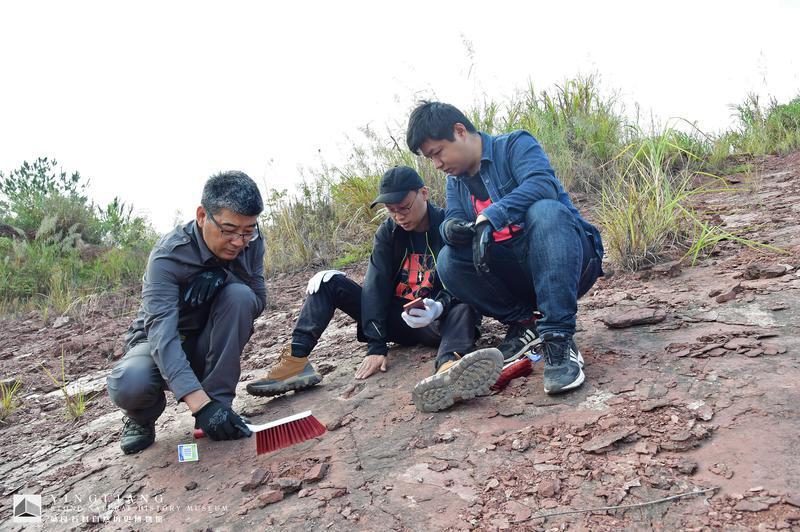

考察团成员对恐龙足迹化石展开讨论 福建日报记者 谢海潮 吴恩儿 通讯员 林斯乾 杨国鑫 供图

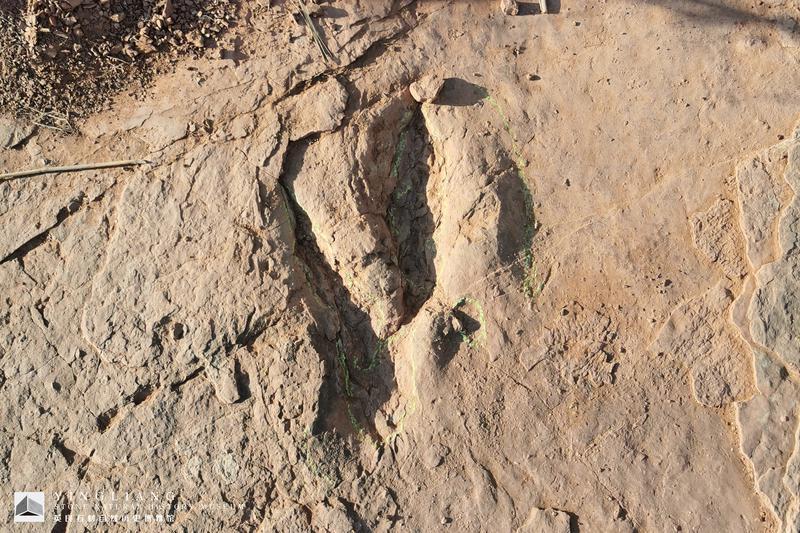

考察队发现的一类足迹 福建日报记者 谢海潮 吴恩儿 通讯员 林斯乾 杨国鑫 供图

斜坡上散落的波痕构造 福建日报记者 谢海潮 吴恩儿 通讯员 林斯乾 杨国鑫 供图 名称 恐龙足迹化石 福建日报记者 谢海潮 恐龙足迹化石指的是恐龙在柔软泥沙地面上行走足迹所留下的化石痕迹,称为“遗迹化石”。恐龙骨骼化石则是恐龙死亡后,尸体的骨骼、牙齿、甲板等较坚硬部分受地质作用保留下来形成化石,也叫“实体化石”。 两者是恐龙在不同性质、不同埋藏环境状态下形成的,一般情况下,在较小范围的同一地层中,恐龙足迹和恐龙骨骼化石不会同时出现。但在面积较大的区域、不同沉积环境或不同地质年代的地层中,两者有可能共存。 不同于恐龙骨骼形态学,恐龙足迹有一套自己的分类系统。不同大类的恐龙,其足部骨骼结构差异很大,这些独有的特征会反映在脚印的形状上,由此可以判断造迹恐龙是肉食性还是植食性。根据脚印的轮廓及形状,恐龙可以区分为兽脚类、蜥脚类、小型鸟脚类、禽龙—鸭嘴龙类、剑龙类、甲龙类和角龙类等。 规划 摸家底 筹建馆 福建日报记者 谢海潮 上杭县委副书记、县政府党组书记罗剑表示,上杭县将在五个方面加强相应的保护工作: 一是成立由县主要领导担任组长的“上杭县恐龙足迹群保护工作小组”,组建工作专班,切实做好上杭县恐龙足迹群保护工作。 二是聘请恐龙足迹研究科考专家,在全县辖区内开展古生物化石资源调查,以白垩纪为重点,摸清家底。 三是加强原址保护。在建设永久性保护设施(如恐龙博物馆)之前,采取有效措施保护好化石产地,防止人为或自然力破坏。 四是搭建上杭恐龙足迹保护研究平台,计划在合适时机举办相关研讨论坛,交流恐龙足迹保护相关经验。 五是做好保护利用规划及项目策划工作,依托现有文化资源,打造自然历史博物馆,推动上杭文化旅游产业高质量发展。本报记者 谢海潮 现场 三层保护24小时监控 ——记者探访恐龙足迹群发现地 □福建日报记者 张杰 通讯员 林斯乾 12日,随着新闻发布会的召开,上杭县发现晚白垩世恐龙足迹的消息瞬间引爆了朋友圈。遗迹会被人潮围观吗?发现地目前情况如何?带着种种疑问,昨日下午,记者赴上杭县进行实地探访。 上杭恐龙足迹群发现地位于临城镇城南社区龙翔大道上杭实验中学项目建设工地附近。满眼赭红色的破碎砂岩组成的小山丘,在周遭芦苇的映衬下,虽不似远山的苍翠葱郁,却分外显出“龙翔千里”的不凡气势。 在现场,记者看到,发现恐龙足迹群的地方已经用围挡围了起来,并由保安看守,现场还安装了24小时监控设备进行不间断监控,以满足发掘、保护的需要。 据了解,对被发现的恐龙足迹群,采取了三层特殊保护:最底层是土工布,用于控温,以保持适当的温度;中间层盖了模板,以防践踏;最上层是防水彩条布,不仅用于防水,还可以起到缓冲和保温作用。这三层保护层还可以隔离光照。 现场工作人员告诉记者,这些应急保护措施能有效避免足迹群现场岩层流失与风化,为进一步发掘打下基础。 对于家门口恐龙足迹群的一夜成名,周边群众说,他们也是当天才得知消息的,以往只是觉得这些小土丘与周边的大山不太一样。“现在知道了有这些宝贝,一旦发现有用的线索,我们大家肯定会积极向政府部门报告。”一名村民告诉记者。 短评 感谢执着 福建日报记者 吴恩儿 “不经历风雨,怎么见彩虹?没有人能随随便便成功。”歌曲《真心英雄》脍炙人口,皆因歌词唱出了一个朴素的道理:成功的机会只留给有准备的人。福建首次发现恐龙足迹化石,也是这个道理。 在中国大陆,福建此前是少数几个没有发现恐龙化石的省份之一。不过,福建的邻省江西、浙江和广东等地,都曾发现恐龙骨骼或恐龙蛋化石。福建具有与它们相似的地质层,理论上应该有可能发现恐龙化石。这种观点,一直存在于福建的科学界。 2004年6月的一则公开报道显示,福建博物院自然馆工作人员林平认为,恐龙化石的形成需要有沉积岩的盆地,而且盆地要有足够的面积和深度,“福建有几个地方具备形成恐龙化石的条件,沉积岩厚达几公里”。不仅如此,林平还明确指出,福建具有相似土层最有可能发现恐龙化石的地方是闽西北,如三明的清流、宁化和龙岩的永定、上杭等地。这次发现恐龙化石的地方就在上杭县。 福建实现恐龙化石发掘“零的突破”,首先应感谢有关部门的执着,“既然福建省有发现恐龙的希望,就要尽力一试”。其次,考察队出发前做了大量前期准备工作,查阅了目标地区的大量地质资料,并结合卫星图,划定了多个预设考察区。考察队将第一站设在上杭县,就是因为前期科研认为这里的可能性最大。事实证明,科研工作者的方法和方向是对的。 有了执着的努力,成功便水到渠成。 |