英雄三岛精神:在炮火中淬炼成钢

|

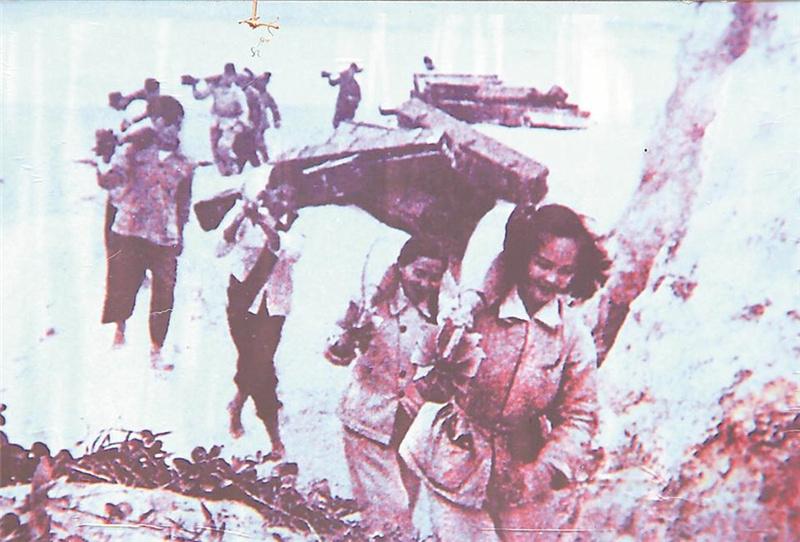

当年,大嶝民兵运送炮弹至前线。朱毅力 供图

炮阵地遗址让研学的孩子兴奋不已。福建日报记者 施辰静 摄 东南网6月8日讯(福建日报记者 陈挺 通讯员 林瑞声 叶晓菲)大嶝岛、小嶝岛、角屿岛,位于厦门市翔安区东南海面上,与金门隔海相望。作为“金门炮战”的主战场之一,三岛发挥着无可替代的军事战略作用,以洪秀枞、洪顺利、张韭菜等为代表的三岛民兵英雄,曾多次赴京受到毛主席、朱德总司令等党和国家领导人的亲切接见。 “家家是哨所、人人是哨兵”“头可断、血可流、三岛寸土不可丢”……当年,这些口号响彻两岸;如今,艰苦奋斗、甘于奉献、不怕牺牲的“英雄三岛精神”,依然激励着一代又一代的厦门人民建设家园,奋勇向前。 东南前哨 硝烟弥漫 在英雄三岛战地观光园内,一门152毫米榴弹炮静卧在午后的草坪上,它的最大射程能达到17.2公里。 时光回溯至1958年8月23日17时30分,这门榴弹炮发射出的炮弹,准确命中金门翠谷水上餐厅,震惊世界的“金门炮战”由此打响。 一时间,152加榴炮、苏式122榴弹炮及130海岸炮等各型火炮,如猛虎下山、似蛟龙出海般,齐齐将炮弹射向打击目标。 时针继续回拨。在“金门炮战”打响之前,时任福州军区副参谋长石一宸的周围摆着十几部电话,与中央军委总参作战部保持直接联系。17时20分,消息传来,“毛主席一声令下,17时30分开炮”,顿时划破了周围的沉寂。 石一宸立即向福州军区副政委刘培善、副司令员张翼翔报告,两位军区首长异口同声地说:“准时开炮!” 20秒内,459门大炮迅速撤除了伪装网,摇起炮身,装填手将第一波炮弹推进炮膛,瞄准手将炮口对准金门。17时30分,石一宸对着送话器发出命令:“开炮!”霎时间,万炮齐轰,响彻云霄。 当天的炮战前后持续两个多小时,解放军发射炮弹达4万余发。暮色苍茫中,金门岛上硝烟弥漫,火光冲天。根据前沿观察所的报告,金门岛上的通信枢纽全部被击中,对方的阵地被打成了“哑巴”。 严阵以待 封锁金门 如今的大嶝岛阳塘社区,海风习习、天高云淡。当年,解放军参战部队早在7月初就开始向福建沿海地区秘密集结开进。驻大嶝阳塘某炮兵营一排排长金希德在他口述的《对金门炮击战的回忆》一文中这样说道:“我们炮兵营奉命驻守在大嶝岛阳塘村南面山坡地,任务是炮轰大金门岛上敌防卫司令部和封锁敌机场、码头,中断对方的运输线。” “炮击选择在8月23日这一天,原因有三:一是周六放假人员分散,思想较麻痹;二是我们的战斗准备都做好了;三是当时国民党有一名高级将领俞大维正在金门视察。”金希德在《对金门炮击战的回忆》中还表示,选择黄昏时炮击,便于战斗打响后趁天黑补充装备,实行部署调整。 “对金门岛上的料罗湾港口和机场,我们只打了一个急速射击,首次急射就击中了对方的‘台牛号’大型运输舰,让它失去了航运能力;岛上的两个机场被我军的炮火打得千疮百孔,无法再起降飞机。从8月23日到9月3日,经过10多天的陆上、海上和空中全面封锁作战,第一阶段的作战目标已基本实现。”金希德在书中说。 据统计,从8月23日至10月6日宣布暂停炮击,福建前线人民解放军共进行了4次大打、83次中打小打和上千次零星炮击。 全民皆兵 支援前线 飒爽英姿五尺枪,曙光初照演兵场;中华儿女多奇志,不爱红装爱武装。“‘金门炮战’期间,三岛全民皆兵,其中最有名的,莫过于穿梭在战场中的女子铁甲突击队、大嶝双沪女子炮班。”翔安区委办副主任、区党校副校长张再勇介绍说。 张再勇说,那时大嶝岛实行彻底的军事化管理,基本实现“前方有一名战士在开炮,后方有两名民兵作保障”,三岛人民与驻军连队建立联防小组,军民同站一班岗、同操一门炮、同乘一条船,一起战斗、巡逻和潜伏。 “金门炮战”中,大嶝岛的老百姓把能拆的门板几乎都拆了,几乎是豁出身家性命来支援奉献前线,捐献了3万多立方米石料和木料,千余名前线民兵每天苦干10多个小时,共为部队搬运6万多根木料、48万多块石料,抢修炮阵地115个、汽车掩体13个、交通壕16条。炮战期间,数十万发炮弹中的70%是通过民兵的肩膀搬运到炮位的;老百姓还负责种菜、捕鱼、养猪等农活,从事粮食供给、洗衣、做饭、救护等全方位的后勤保障。 三岛前线民兵尤其是基干民兵,大都是“全能兵”“全方位兵”“全天候兵”“全战程兵”和“全自费兵”。他们能打枪、开炮、站岗、放哨、设伏;他们能挖战壕、筑碉堡、对敌宣传、侦察敌情、抓捕特务……“岗位”不固定,哪里需要哪里干,一天24小时随叫随到。这里民兵“不退伍”,实行“全战程服役制”,有的人从年轻后生做到白发老翁。 三岛军民戍守家园、寸土不让,以敢打必胜的血性铁骨,筑起稳固海防的铜墙铁壁。他们穿越炮火、冲锋在前,以身报国、担当奉献,他们铸就的“英雄三岛精神”,犹如一座不朽的丰碑,屹立在祖国的东南海疆,长长久久地铭刻在人民心中。

建设中的阳塘安置小区 福建日报通讯员 朱毅力 摄

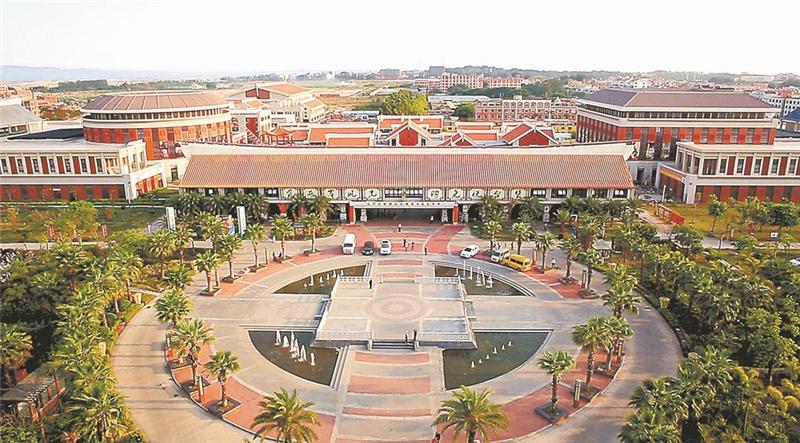

大嶝小镇新貌 福建日报通讯员 朱毅力 摄 红色传承 航空城将从这里崛起 东南网6月8日讯(福建日报记者 陈挺/文 通讯员 朱毅力/图)随着“七一”临近,英雄三岛战地观光园内新落成的英雄三岛精神主题纪念馆迎来了一拨又一拨参观者。他们中,既有前来进行党史学习教育的党员,也有参加研学活动的青少年。 走近纪念馆,人们首先被纪念馆的主题雕塑所吸引。据翔发旅游发展有限公司副总经理徐君介绍,主题雕塑以火焰为创意图腾,象征“战火”的洗礼,表示三岛历史上一直是兵家必争之地。三丛火焰聚拢升腾,代表三岛军民齐心协力永向前;火焰托起一颗大星星,四颗星星环绕四周,寓意在炮战中,三岛军民在党中央、中央军委的坚强领导下,万众一心、众志成城、视死如归、英勇献身,“艰苦奋斗、甘于奉献、不怕牺牲”的英雄三岛精神即在炮火烈焰中淬炼出来。 一甲子风云变幻,作为炮战主战场的大嶝、小嶝、角屿三岛,如今已从前沿战地蜕变为旅游胜地,“英雄三岛精神”也因展陈宣教设施的升级换代,焕发更加耀眼的光芒。作为一处富有战地风情和精神内涵的新地标,纪念馆开馆后使英雄三岛观光园的人气更旺。在这里,能了解到三岛的历史沿革和风土人情,能重温炮战时三岛军民如何构筑防御工事、同守共建家园,能真切感受到中国人民维护国家主权和领土完整的坚强决心…… 60多年来,“英雄三岛精神”跨越时空、历久弥新,涌现出了许许多多接力弘扬它的人和群体——如“传承英雄三岛精神 做习主席的好战士——角屿岛10连”“海防前沿的铿锵玫瑰——嶝崎民兵哨所”“英雄三岛‘霸王花’宋瑞芳”“两岸硝烟‘记录者’郑水忠”“为大嶝和金门验‘DNA’的张再勇”等等。 传承红色基因,以实物的方式将“艰苦奋斗、甘于奉献、不怕牺牲”的“英雄三岛精神”固化下来,激励广大党员干部把握时代发展新机遇,让红色基因转化出激发高质量发展的新动能,在当下显得尤为必要。 事实上,昔日的海边小岛,而今正面临着百年难遇的发展良机:厦门地铁三号线、四号线跨海而来,将登陆大嶝;翔安新机场选址在此,目前正加速建设。不久的将来,以新机场为依托,这里将崛起一座航空城。 在此过程中,大嶝人民再度发扬“英雄三岛精神”,用实际行动助力重大项目建设。大嶝街道党工委书记许庆军告诉记者,新机场的建设涉及阳塘村的拆迁,从去年7月启动签约至今,这个总面积约57万平方米、被誉为“厦门岛外最大规模整村搬迁”的项目仅用时半年就基本完成了。人们憧憬着,英雄三岛的明天更加美好。

建设中的翔安新机场,未来这里将崛起一座航空城。画面右侧,隔海相望的即是金门岛。福建日报通讯员 朱毅力 摄 记者手记 一次叩问初心的踏访 福建日报记者 陈挺 站在炮战阵地的遗址上,抚摸着炮身斑驳但炮管依旧铮亮的加农炮、榴弹炮等武器,有那么一瞬间,记者仿佛听到了隆隆炮声,思绪回到了那个战火熊熊的年代。 100年前,十几位热血青年因为共同的信仰走到一起,他们联手开创的中国共产党筚路蓝缕、艰苦奋斗,最终缔造了建党百年的伟业;60多年前,在几个南国小岛上,军民同心捍卫“一个中国”,因为珍爱和平,他们不惧战争、不畏风雨,最终凤凰涅槃铸就不老的精神。 岁月流转,“英雄三岛精神”并没有湮没在时间长河里。相反,走进新时代,三岛人民依然在甘于奉献写春秋的岁月洗礼中定格:全国优秀乡村医生郑金达,几十年走街串巷为三岛人民治病,悬壶济世,医者仁心;洪家父子,为三岛官兵摆渡,一干就是58年;12年如一日,张金棉退休后担任船站管理员,默默指引着辖区300多条渔船平安出行,被形象地称为“活灯塔”…… 在党的生日来临之际,聆听历史的讲述,实地寻访英雄的足迹,在前辈的光辉中发掘当下的杰出榜样力量,正是党史学习教育极为有益的实践。 为了支援新机场建设,大嶝阳塘社区2000多户居民在半年内完成了“厦门岛外最大规模的整村搬迁”,提前一年完成了征拆指标任务;大批基层干部,晨起黄昏,全员下沉,奔走在重大项目建设第一线上。 建区17年来,翔安区经济稳中向好、加速赶超,GDP增速连续三年领跑厦门,2020年首次入围全国百强新城区、全国工业百强区,11项对标全省指标全部达标,驶入了通往高质量发展的快车道。 百年来,中国国运的改写证明,只有依靠一代代人为着同一个目标坚定前进,奋斗才会终有所成。不忘初心、牢记使命。作为新时代的共产党员,我们要永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,接续使命,开拓进取,在每一天金色的阳光下挥洒汗水,在每一缕微咸的海风中奋力前行,把自己主动汇入新时代新福建高质量发展的大局中去。

念慰问信是战时的一种文化生活。朱毅力 供图 讲述 “炮弹就在战壕旁炸响” 讲述者:洪秀枞(全国民兵女英雄) 福建日报记者 陈挺 整理 “最激烈的一场战斗,一个炮兵连只剩下十几个人,我们眼看着四位民兵战友倒下……”谈起当年那段惊心动魄的战斗亲历,今年已经86岁的洪秀枞仍记忆犹新。 “小嶝岛因为地理位置特殊,有两个炮兵营和一个步兵加强营驻守,军民联防,成立了‘小嶝岛炮击金门总指挥部’,民兵洪顺利和我任副总指挥,我俩领着400多名民兵,帮忙搬运战地工事的木头、炮弹等物资。” “23号下午五点半战斗打响,看着炮弹密集攻向对方阵地,我们都很高兴,终于可以打击对岸的嚣张气焰了!” “最惨烈的战斗发生在1958年11月3日。在小嶝岛后堡无名高地上,解放军驻扎了三个160炮连和一个榴弹炮连。其中一个160炮连中弹最多,伤亡很大,一个连队只剩十几个人,阵地上遍地都是血,周枫、洪天雨、邱祥仁、邱永利四位民兵也牺牲在那里。” “还有一次,炮兵部队七连二班炮阵地中弹,我带上担架班和一个女炮班立即上炮位,由担架队把烈士遗体抬下阵地。女炮班的姐妹们清理好炮位上的血迹,把炮校正固定好,大家强忍战友牺牲的悲痛,继续战斗。” “小嶝的无名高地上,现在还保存着革命烈士纪念碑,收殓了当年牺牲的烈士和民兵。后来我每次回小嶝,都要去那里看看,缅怀战友。”洪秀枞说。 “炮声分贝高、冲击力很大,有经验的男同志教我们,打炮时要张着嘴,不然鼓膜会震坏。”洪秀枞说,自己懂得用炮声判断炮弹落地的时间,“有一次我们担架队去抢救伤员,有四发炮弹打过来,我听着声音很低沉,就快要落地了,赶紧让队员们都趴到战壕里。霎时间,有一枚炮弹就在战壕旁炸响,差一点就打中我们”! 经历太多次战斗,洪秀枞的一只耳朵现已完全失聪。作为海岛女民兵的典范,她生命中有22年全身心投入小嶝海防前线的战斗。纵使硝烟滚滚,也不能阻挡她带领民兵拆门板、扛炮弹、上阵地……许许多多民兵兄弟姐妹也和她一样,为守护家乡安宁、捍卫祖国统一,贡献了力量乃至生命,也留下了令后人称道的“英雄三岛精神”。 |