闽东苏区海上游击队:驰骋海上的革命力量

|

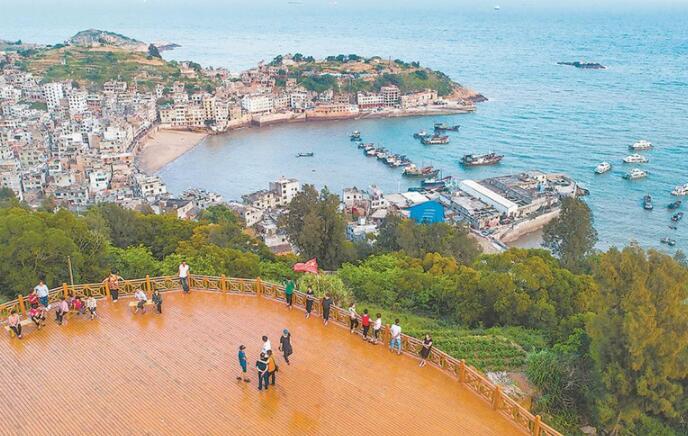

站在“小木船打兵舰”纪念碑所在的观景台,可以鸟瞰西洋岛风光。 李民雄 范陈春 摄

讲解员在闽东革命纪念馆里讲述闽东苏区海上游击队的革命故事。范陈春 刘荏宁 摄 东南网6月21日讯(福建日报记者 范陈春 通讯员 吕峰)霞浦县是我省海岸线最长的一个县份。这里海岛众多,有大小岛屿400多个。从霞浦城区驱车,沿着东冲半岛行驶50分钟至下浒码头,再乘船50分钟,最终抵达霞浦县纯渔业乡——海岛乡政府驻地西洋岛。这里,是我党早期有正规建制的“海上游击队”——闽东红军独立团海上游击独立营所在地。 海岛乡地处外海,扼守三都澳澳口以及台湾海峡,是南北海上交通要道,战略位置十分重要。闽东苏区主要领导人、开国上将叶飞曾在回忆录里这样写道:“闽东苏区与其他苏区有一个很大的不同,就是有海上游击队。全国唯一独特的最早的海上红军就在我们闽东。” 1934年,海上游击队规模最大时,拥有20多艘帆船、1艘小汽艇,下编3个连、1个警卫排共约300人,100多支长短枪、2挺机关枪,他们神出鬼没、骁勇善战。正是在党的带领下,游击队从小到大,一步步发展壮大。 吸纳有志之士 组队为民除害 18日,记者来到海岛乡采访,渔民们谈起闽东苏区海上游击队,反复提及游击队领导人柯成贵,大家都亲切地称他为“老柯”。 柯成贵(1908—1935年),又名柯润,字伯庠,1908年出生于霞浦县海岛乡烟台村鸡角州自然村,他的父亲是航标灯工人。柯成贵少年时期就读于西洋岛私塾,他天资聪慧,读书勤奋,为人耿直,爱打抱不平,喜看《水浒》等侠义小说。他从小在海边弄潮逐浪,练就一身好水性。 1925年,17岁的柯成贵第一次离开西洋岛,前往福州格致中学求学。这一年,上海发生“五卅”惨案,社会各界群情激愤,福建学联声援上海工人,开展抵制日货、惩办卖国奸商、收回教育权等斗争。柯成贵第一时间以饱满的热情参加运动,在进步思想的熏陶下,年轻的他逐渐找到自己的人生“灯塔”。 1928年春,柯成贵回到西洋岛。他目睹了当地渔霸与官府勾结强占渔场、强取豪夺、欺压渔民的情景后十分愤怒,上前与其评理,不料却被打了一顿,嫉恶如仇的他心里盘算着如何推翻这些恶霸。革命的种子也埋藏在了心底。 一天傍晚,他看到几个渔霸又在敲诈勒索渔民,上前斗争过程中将其中一个渔霸杀死。当地渔霸对柯成贵恨之入骨,勾结反动政府捉拿他,而他则多次在群众的掩护下,凭着自己的智慧和熟练的水性脱险。后来逃到福州仓山、琅岐等地。这期间,他广结嫉恶如仇之士,接受进步思想的洗礼,心里始终惦记西洋岛的贫苦乡亲。 1931年底,柯成贵潜回西洋岛,这一次他不再满足于自己单打独斗,而是决心拉起一队人马与渔霸对抗,有号召力的他很快聚集了一批儿时的伙伴和曾经饱受欺凌的乡亲们,专门和官府渔霸针锋相对,杀富济贫,队伍迅速发展到100余人以及10多支枪。 毗邻的连江县官府闻讯惊恐万分,报请国民党福建省保安司令部派兵“进剿”,柯成贵凭借熟知海岛周边自然环境的优势,采用灵活的战术与敌人周旋,数次击败了来犯之敌。国民党政府见军事行动不能奏效,改换诱骗的招安手法,也无济于事,柯成贵除暴安良、劫富济贫的行动深得人心,投奔者日益增多。 接受党的领导 驰骋千里海疆 1933年底,柯成贵得知闽东苏维埃政府即将成立,便秘密派出西洋岛武装队伍的副队长林红俤,到福安柏柱洋一带寻找党组织。林红俤通过中共福安中心县委工作人员陈亮,向党组织汇报了西洋岛武装队伍的情况以及柯成贵的想法,得到了上级的重视。不久,党组织先后两次派陈亮随林红俤上岛,了解当地的武装斗争情况,广泛宣传革命思想,提高队员们的政治觉悟。 1934年1月,中共福安中心县委委员、组织部部长曾志代表党组织,同陈亮等人前往西洋岛,正式收编这支队伍为闽东红军独立团海上游击独立营,柯成贵被任命为独立营营长,并加入中国共产党。这标志着闽东苏区乃至中国共产党领导下的第一支海上正规武装力量正式诞生,人们亲切地称之为“海上游击队”。 经过整训后的海上游击队,队员们纪律严明,政治觉悟逐步提高,并且不断发展壮大。凭借着闽东千里海疆的自然屏障,这支队伍以西洋、浮鹰、北礵等岛屿为根据地,经常出没于霞浦、福鼎、宁德(今蕉城)、福安、罗源等地的沿海,开辟水上交通线,购买军需用品,配合陆上红军作战,驰骋千里海疆,令敌人闻风丧胆。 1934年初,闽东红军两次围攻霞浦县城失利,霞浦南乡一带反动地主掌握的大刀会反攻倒算,十分猖獗。为了打击敌人的反动气焰,柯成贵受中心县委的指示,先后两次率部狠狠攻打了三洲、石湖、大京等地的反动刀会,有力打击了敌人的嚣张气焰。

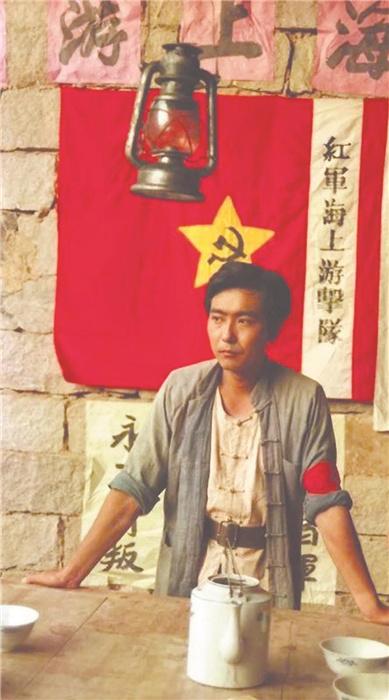

1991年开拍的电视剧《海上游击队》剧照(资料照片) 勇敢掩护战友 主动牺牲自己 海上游击队对渔霸和反动势力恨之入骨,对乡亲们却关心备至。为了解决岛上渔民的生产生活难题,海上游击队多次派船到内地批发粮食和猪苗等,低价转手给群众或无偿奉送。对于来往西洋岛海域的商船,海上游击队则注意遵守红军的政策,保护合法商人的利益。由于爱憎分明,不少商家与柯成贵交朋友,并主动提供资助。 1935年2月,国民党纠集了87师、52师、海军陆战队等1万多人进攻连(江)罗(源)苏区。3月22日,连罗县委和闽东红军西南团被迫撤退到西洋岛。 反动派得知消息后,立即出动两架侦察机到西洋岛上空侦察,派“楚同”号、“通济”号等舰封锁海面,并配合国民党87师159旅517团和黄岐等地武装民团千余人,分数处登岛“围剿”。危急关头,柯成贵沉着冷静,一边指挥部队对敌作战,一边将撤退上岛的同志转移到凤门屿海边的一个秘密岩洞里去。 次日,柯成贵打扮成渔民给隐藏在岩洞里的西南团同志送食物,不料被敌人发现。为了不暴露隐蔽地点,他将船只朝相反方向驶去。敌人追来,将柯成贵押送至团部时,被渔霸认了出来,便被关了起来。 随后,柯成贵被敌人关押在福州国民党省保安司令部监狱。为了迫使柯成贵说出闽东苏区党组织和海上游击队的秘密,敌人百般威逼利诱严刑拷打,而柯成贵大义凛然坚贞不屈。后来,敌人以“抢劫军粮,通红有据”的罪名判处柯成贵死刑。 1935年5月1日,在福州鸡角弄刑场,柯成贵英勇就义,年仅27岁。柯成贵被捕牺牲后,游击队员们强忍悲痛,与国民党军队继续展开周旋,闽东红军海上游击独立营在林红俤的带领下,帮助红军西南团的同志从浮鹰岛安全转移,有效保存了有生力量。 解放后,柯成贵同志被追认为革命烈士。1991年,我省专门拍摄了一部电视剧《海上游击队》,讲的就是这支英勇的队伍。后代亲属为追思和纪念柯成贵,于2009年在西洋岛择地建成“柯成贵烈士衣冠冢”。 记者手记 军民鱼水情深

海岛乡海上风力发电惠民利民。 范陈春 许明铭 摄 □福建日报记者 范陈春 “从怒杀渔霸,到返乡拉起队伍为乡亲打抱不平,柯成贵心里始终装着的是广大劳苦渔民,这一份初心在他成为共产党员后更是践行始终。”18日,霞浦县海岛乡党委书记叶林茂说。 海上游击队成立伊始,便严格要求队员不许拿老百姓的一针一线,村民有困难,能帮则帮、应帮尽帮。为了解决岛上渔民的生产生活难题,海上游击队经常派船到内地批发粮食和猪苗等,低价转手或无偿奉送给群众,并在日常生活中接济有困难的渔民。“军爱民,民拥军。”在革命战争年代,海上游击队多次得到渔民们的帮助并化险为夷,海岛上一派军民融合鱼水情深的场景。 新中国成立后,西洋岛有了驻守部队。在这片热土上,军民鱼水情深佳话频传——超半个世纪不间断为海军观通站跨海送菜的陈国同1993年被评为全国双拥模范,海防8连“三排阿姨”郑瑞英2005年被评为全国拥军先进个人,40余载无私服务边防的“依姑”蒋玉珍2015年获得情系国防全国最美家庭提名奖。他们用自己的实际行动,续写着军民融合鱼水情深的新传奇。 海上游击队的光荣革命历史不仅让海岛人感到骄傲和自豪,也感染着众多党员干部群众。近年来,当地陆续投入资金,修建和完善了一批革命文物和红色遗址遗存。大家通过开展“继承革命传统 弘扬闽东精神”主题党日活动,接受革命传统教育等,缅怀先烈、铭记历史、开创未来,不断汲取红色营养,坚定初心使命。 讲述 小木船打兵舰 □陈孝道 我是海岛乡宫东村党支部书记陈孝道,今年63岁。我的爷爷比柯成贵大六七岁,当年跟着他一起在岛上闹革命。在我小的时候,爷爷经常会跟我讲当年他们在海上的传奇故事。要我说印象最深的,就是“小木船打兵舰”的故事了,犹记得每每讲到这,爷爷脸上都会露出灿烂的笑容。 那是1934年10月的一天,国民党海军“通济”号军舰出航上海,途经西洋海面时,企图登岛刺探我军情报。游击队员看见敌人军舰来临,立即做好战斗准备。当“通济”舰放下舢板, 舰上几名海军官兵刚跳下舢板,我游击队旋即开枪射击,打死敌军一人。 枪声一响,“通济”舰上的敌人慌作一团。他们一边胡乱开枪还击,一边发急电称在西洋海面遭伏击,要求增援。陆上敌人接到电报,即派“海筹”号军舰赶来增援。“海筹”舰赶到后,两舰会合,但由于情况不明,也不敢贸然登岛,只好远远地停泊在西洋海面,伺机下手。 此时,柯成贵立即召集副营长林红俤和中队长以上干部开会,研究对策。大家想抓住有利战机打它个措手不及,杀杀敌人的嚣张气焰。柯成贵皱着眉头想了一会儿,提出了小木船打兵舰的大胆设想,大家表示赞同,并讨论补充了具体作战方案。当晚在西洋岛后门的龟澳顶布置百盏灯火迷惑敌人,然后船队悄悄迂回包抄。 当年西洋岛没有电灯,晚上海面上一片漆黑,唯有岛上有点点游动的灯光,随着海风的吹动时隐时现,像是队伍在运动。愚蠢的敌人果然上当了。他们认定这些灯光之处是游击队的宿营地,便开炮轰击。炮声隆隆,震天动地,敌人颇为得意,以为这下游击队该完蛋了。 正当敌人洋洋得意之时,海上游击队队员在柯成贵的率领下,乘着20多只小木船向敌舰迂回包抄。敌人开始还以为是出海捕鱼的渔船,等到这些小木船逼近军舰时,他们才醒过神儿来,但为时已晚。因军舰的火炮近距离不能发挥火力,眼看海上游击队的船只越来越近,用自制的手榴弹、土雷等攻击军舰,敌人连忙仓皇逃窜。海上游击队用小木船打跑了军舰,打出了军威。 今年,霞浦县关工委将这个故事写入《霞浦革命小故事》一书中,许多青少年借此了解这个红色故事。(福建日报记者 范陈春 整理) 红色传承 贫瘠小岛变为美丽新渔村 □福建日报记者 范陈春 通讯员 吕峰 池成祥

西洋岛渔港鸥鸟成群,美景如画。(海岛乡供图) 6月18日,坐落于海岛乡西洋岛落船鼻山头的宫东村齐心公园,几名工人正忙着修建一个个渐成雏形的蘑菇形凉亭。“这个公园有420平方米的观景平台,在平台上近处可以看到澳口的船只,远眺可以看到对岸的魁山岛、马刺岛等。”宫东村党支部书记陈孝道对即将完工的公园满是期待。 宫东村是海岛乡人口最多的建制村。在革命战争年代,这个村子在很长一段时间里成为海上游击队的根据地。 “别看宫东村现在干净又整洁,建起了民宿,吸引了游客,前几年,村里的文化广场还是个垃圾场,一年四季臭气熏天,后来村里开展人居环境整治,这才慢慢好起来。”宫东村村主任石和平感慨地说。 2016年,在海岛乡党委政府的支持下,宫东村整治人居环境,并积极寻找资金渠道,完善村里的基础设施建设。2017年至今,宫东村接连修建了下广桥军民融合广场、下广桥渔民休闲公园、落船鼻齐心公园,村民有了休闲娱乐的好去处。多年来,村里还筹资安装路灯,清理下水道,建设污水处理厂,完成主要道路基本硬化,全面改善村容村貌,一个新型渔村渐渐展现在世人眼前。 红村蝶变,老区逢春。近年来,宫东村立足村情实际,发挥资源优势,注重产业发展,不断壮大村集体经济,从十多年前的贫瘠小岛,变为美丽新渔村,村集体收入从零增长到2019年的16万元,村民人均年收入从几十年前的几百元增长到2020年的22078元。宫东村村民的幸福指数不断提升。 宫东村只是海岛乡众多岛村实现蝶变的一个缩影。“我们紧抓海上千岛城建设的机遇,围绕村庄增美、村民增收、村力增强的目标,深入推进海上乡村振兴工作。”海岛乡党委书记叶林茂表示,当地通过深度挖掘各村特色,力求打造一村一特色、村村有亮点的新型渔村。未来,将有更多村庄实现富美发展。 |