新四军第三支队第六团北上抗日整编地屏南棠口:铁军从这里出发

|

棠溪景色 福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 摄

新四军六团团部旧址——姑娘厝 福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 摄

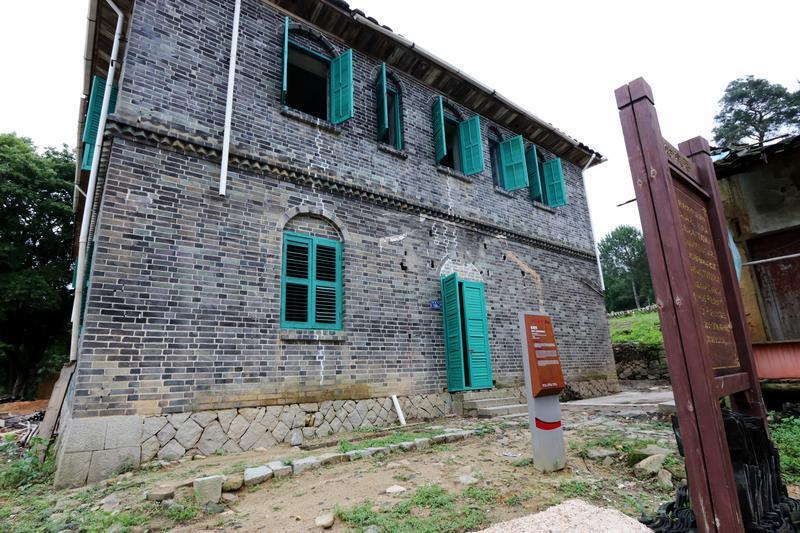

淑华女校旧址 福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 摄 东南网7月6日讯(福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 文图)这里是闽东红军独立师改编为新四军第三支队第六团北上抗日集结出发地。84年前,日本帝国主义发动全面侵华战争,在中华民族生死存亡之际,中共闽东特委主动与国民党福建省政府进行多次谈判,达成停战共赴国难的协议。 这里,走出了一支战功卓著、英雄辈出的光荣之旅。这支人数多、战斗力强的闽东红军游击队整编后,进入苏南茅山地区,挺进上海近郊,北渡长江,保卫郭村,决战黄桥…… 距离屏南县城5公里的棠口镇棠口村,新四军六团北上抗日纪念碑在棠溪旁静静矗立着。6月25日,已退休的屏南县政协原主席周芬芳正充当着讲解员,带领一拨又一拨的研学者前来了解那段红色历史。 “这个于2013年正式落成的纪念碑,碑体高5.8米,象征着新四军六团老部队最引以为豪的20集团军58旅;长36米,象征着以闽东红军为原型的红色经典《沙家浜》中的36个伤病员;碑体的正面为大型浮雕,生动再现了屏南父老乡亲送别子弟兵北上抗日的动人情景和新四军六团勇士驰骋抗日战场的恢宏场面。”周芬芳深情地讲述着。 四轮谈判达成合作 1937年春,中共闽东特委发出《告国民党书》,提出“对内团结,并肩抗日”的主张。 同年7月,中共闽东特委发布《告民众书》,提出“结成坚固的、宏伟的民族统一战线”的主张,号召全民族共同抗日。但国民党顽固派仍坚持反共反人民的政策,企图把闽东红军逐个消灭。 一面积极争取停战谈判,一面坚持进行自卫。中共闽东特委决定派范式人作为全权代表与国民党谈判,国民党方面由黄苏为代表。第一次谈判地点在宁德县城,由于国民党对于和平谈判并无诚意,妄图把闽东红军收编为“保安师”,第一轮谈判失败。 第二轮谈判,黄苏推托说中共闽东特委提出的五个条件无法解决,要范式人到福州同国民党福建省政府主要负责人陈仪面谈,又一次将谈判拖延。 不久后,国民党福建省政府邀阮英平到福州谈判,但还是继续玩弄“收编”把戏,阮英平严词拒绝,第三轮谈判失败。 9月中旬,上海战场形势更趋紧张,国民党当局不得不重开第四轮谈判。范式人又一次来到福州。经过种种努力,终于与国民党达成抗日合作共识:一、闽东红军改编为国民革命军福建抗日第二游击支队;二、国民革命军福建抗日游击支队由共产党领导;三、划屏南县为闽东红军驻区,100里内国民党不得驻兵;四、以中共闽东特委的名义发表国共合作共赴国难宣言,并公诸报纸。 1937年12月,《福建民报》公开发表《中国共产党闽东特委共赴国难宣言》,谈判几经波折,终于取得胜利。 顺利改编挥师北上 国共两党在闽东草拟抗日合作协议之时,顾玉良以新四军军部少校参谋名义来到闽东的宁德桃花溪,传达了党中央关于把南方八省红军游击队改编为新四军北上抗日的指示,并即携叶飞到南昌新四军军部报到。 接着,中共闽东特委根据党中央指示精神和闽东国共合作的新形势,把驻在桃花溪的部队转至宁德县石堂整训,同时命令闽东各县根据地的红军游击队及工作人员到石堂参训。10多天后,闽东独立师第三支队进驻屏南玉洋村整训,队部设在资福寺。 屏南革命根据地参训的红军游击队和地方工作人员有宁屏古县委、政屏县委,以及宁屏四区、宁屏五区共二三百人(不包括闽东独立师在屏南活动的主力部队),靠近石堂、玉洋的屏南乡亲在当地党组织的动员和组织下,掀起支援红军的高潮。 1938年1月25日,阮英平、范式人、陈挺率领闽东独立师1380多名红军指战员从石堂先后抵达屏南棠口整训,待命北上抗日。 叶飞从南昌返回时,与一同来的新四军政治部组织部长李子芳抵达棠口,在棠口教堂主持召开中共闽东特委扩大会议,传达党中央东南分局和新四军军部的决定:一、闽东红军改编为新四军第三支队第六团,叶飞任团长,阮英平任副团长;二、范式人、王助留在地方工作,范式人接替叶飞任中共闽东特委书记,王助任闽东特委宣传部部长兼统战部长,并以新四军参议名义进驻福州,进行统战工作;三、设新四军第三支队第六团后方宁德留守处,范式人任主任。随后,李子芳在棠口圣公会淑华女校正式宣布闽东红军整编为新四军第三支队第六团,下辖三个营十个连,一营营长陈挺,二营营长沈冠国,三营营长黄培松。1938年2月4日,叶飞、阮英平、范式人率团部及部队300多人进驻双溪。 新四军六团在屏南整编的时间里,当地掀起了爱国救亡运动高潮。叶飞在棠口召开各界人士座谈会,传播革命真理和中国共产党全民抗战主张;组织抗日后援会、贫农团、儿童团,办民众夜校,读红色课本,唱革命歌曲,举行抗日示威游行……各界人士纷纷参与,屏南县有160多名热血青年报名参加新四军。 1938年2月14日,新四军六团1380余名将士从屏南棠口、双溪出发开赴抗日前线。朔风猎猎,战旗飞扬,“送儿参军打日寇,拥军支前当模范”。2000多民众扶老携幼,与新四军将士洒泪话别。 由此,新四军六团进入苏南茅山地区,挺进上海近郊,夜袭浒墅关,火烧虹桥机场,威震中外;北渡长江,发展苏北;保卫郭村,奏响东进序曲;决战黄桥,奠定苏中抗日根据地;车桥战役痛歼日寇…… 以新四军六团为骨干发展壮大起来的多支劲旅,千万里转战,血沃关山,屡建功勋,抗战胜利之后,又历经解放战争和中国人民志愿军抗美援朝出国作战等无数次硬战洗礼,涌现出以抗战英雄叶诚忠、“畲族雄鹰”蓝阿嫩和“华东一级战斗英雄”“中国人民志愿军特级英雄”杨根思为代表的一批英雄人物,为建立和捍卫新中国立下了不朽功勋。 讲述 一碗温情的豆腐 □讲述人 张书巡 我叫张书巡,今年50岁,是棠口镇漈头村人。我的母亲和奶奶都是棠口本村人。奶奶周维娟是当时的进步女性,舅舅周家泽在新四军驻扎棠口期间曾加入“支军董事会”,全力协助部队做好后援工作。 奶奶在后宅垄的房子是当年新四军六团二营和机械所人员的驻点之一。在我很小的时候,就时常听奶奶和舅舅讲述当年的故事。舅舅时常绘声绘色地跟我讲他参与做豆腐的故事,每讲到动情处,他总是双眼闪光,十分自豪。 那是1938年春节前夕,新四军六团共1380余人驻扎在棠口,屏南全县掀起了拥军支前热潮,确保部队官兵吃得饱、穿得暖,如期完成集训整编任务。 恰逢寒冬腊月,天寒地冻,突然增加1000多人的口粮,给本就物资贫瘠的屏南出了难题。村民们聚在一起想办法,就要过年了,如何让官兵们吃点有营养的食物呢? “豆制品有营养,给战士们吃顿热乎的豆腐好了。”有人提议。用豆腐招待宾客本就是当地的礼节之一,大家便达成共识。于是,由“支军董事会”以及各村有名望的人牵头,号召村民们将家里的豆子能捐则捐,为部队官兵做豆腐。就这样,一担担豆子被挑往棠口村。县里还派人到周边的古田平湖、南平建瓯和浦城等地采购。终于,在大家的努力下,20多担豆子从各地陆续送到棠口。 由于量大,村里的5家豆腐店日夜加班磨豆子也忙不过来。当时村民们自家都有磨子,家家户户便一起分豆子和石膏,待磨好豆浆做好豆腐后,再用菜篮子挑着送到官兵驻地去。连续几天,棠口村路上见到最多的,便是挑着菜篮子的村民。在当地厨师的巧手下,部队官兵们吃到了鲜嫩可口的热豆腐,十分感动。 如今我是福建省民间收藏家协会的会员,我奶奶当年磨豆子用的磨子我还完好保存着。怀着崇高的敬意和特殊的感情,我2016年回到棠口村任村党总支第一书记,希望赓续红色血脉,进一步传承和弘扬好红色文化。 (福建日报记者 范陈春 整理) 记者手记 不忘来时路 □福建日报记者 范陈春 屏南县棠口镇中心小学有个“红色主持人”社团,各年级的12个学生在老师的指导下,自觉充当起“红色小导游”的角色,将新四军六团北上抗日的故事用鲜活的语言讲述出来。“红色小导游”利用节假日每年开展义务讲解20多场次,服务近千人,他们用自己的感悟讲述百年廊桥的风雨历程,传播红色文化,弘扬革命精神,成为当地一道独特的风景。 在棠口村新厝下88号,由张书巡自发设立的屏南红色博物馆,吸引了一批又一批的居民、游客前往参观。凭着把革命文物展示好、把革命文化传承下去的初心和热情,20多年来,张书巡广泛收集棠口当地的红色古物,至今已收藏3000多件。 在屏南,许多人以自己的方式来缅怀新四军六团北上抗日这段历史。 不忘来时路。新四军六团北上抗日纪念碑重建以来,有数十万人前来瞻仰、缅怀革命英烈,开展向党宣誓等活动,接受党的优良传统作风教育。新四军六团纪念碑成为党史、国史、军史、革命传统教育、爱国主义教育和廉政教育基地,成为耸立在人民心中永远的丰碑。 走好脚下路。今天,战争年代的硝烟虽已消散,但我们还能深深感受到屏南这块红土地上充盈着共产党人的精神气概,感受到革命信仰、理想信念力量的伟大坚强,感受到共产党人宗旨使命的庄严神圣。 瞻仰历史文物,体会红色时代,满怀革命激情,让我们共同记住这段历史,不忘初心,牢记宗旨,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而砥砺前行。 红色传承 奏响红土地新乐章

学生们在新四军六团北上抗日纪念碑前开展纪念活动。福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 摄

棠口村造福搬迁工程——富祥新村一角 福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 摄 东南网7月6日讯(福建日报记者 范陈春 通讯员 甘叶斌 文/图)6月25日,在屏南县棠口镇棠口村新四军六团北上抗日纪念碑前,一拨拨研学者正接受着红色文化的洗礼;在不远处古色古香的千年廊桥千乘桥里,讲解员正热情洋溢地为游客讲解廊桥的前世今生;新修的海棠公园和木栈道,环绕着棠溪而建,与纪念碑和千乘桥共同构成一幅美丽的乡村画卷。 如今的棠口,再也不见当年破旧模样,道路、电力、排水、通信等基础设施配套相对完善,菜市场、停车场、公共厕所等生活服务配套设施一应俱全,公园、栈道、广场等休闲设施独具特色。 棠口变化有多大?百姓心里最清楚。 “过去村里环境差,千乘桥周边特别荒凉,村民晚上都不愿踏入。现在村中道路宽敞、环境整洁,村庄一天比一天美丽。”棠口村村民张秀玉说,坡陡路窄、缺水断电、交通不便的日子一去不复返,广场人多了,道路平整了,路灯明亮了,大家心里乐开了花。 “我们投入60多万元进行改水改厕,对沿路的50多幢房屋立面进行改造提升,并完善公路、路灯等一系列基础配套设施,不断提升村民幸福指数。”棠口村党总支书记周永文说。 2013年开始,棠口村按照“布局美、环境美、建筑美、生活美”的“四美”要求,立足村庄总体规划,打造独具特色的空间格局和建筑景观风貌,凸显集镇发展的和谐之美;以千乘桥和棠口溪为核心,依托优美的自然风光和文物景观,展现“廊桥水乡”的自然之美;整合区域内历史文化、红色文化、古村文化等优质资源,彰显古韵古村的人文之美;完善公交站、服务区及道路等配套基础设施,创造产业富民的生活之美。同时,将乡村旅游与现代农业产业发展、古村保护与发展、美丽乡村建设等相融合,让这块红土地焕发新的光彩。 周永文介绍,近年来,棠口村发挥区位条件、资源禀赋、发展基础、文化底蕴等优势,抢抓乡村振兴机遇,推进乡村产业发展,引进千亩花卉产业园项目,规划面积1600亩,计划投入5000万元建设花卉产业基地,与福建闽高花卉公司签订投资协议,吸引福州多芬园艺公司投资、福建李周和花卉苗木种植公司入驻园区,帮助村民拓宽就业渠道,实现家门口就业,有效增加村民收入。2020年,该村村民人均收入达1.9万余元,村集体收入30多万元。 一条条高标准柏油路直通到村,一片片特色产业遍地开花,一个个村民脸上喜笑颜开……一个独具特色、充满生机、宜居宜业宜游的新家园正向未来阔步前行。 “未来我们将打造精品集镇、精品业态,让以棠口村为代表的乡村实现真正振兴。”棠口镇相关负责人表示。 |