美在传统与现代交融中绽放

|

第一场“踏伞”中男女主角逃难过程中共伞情节(资料照片)

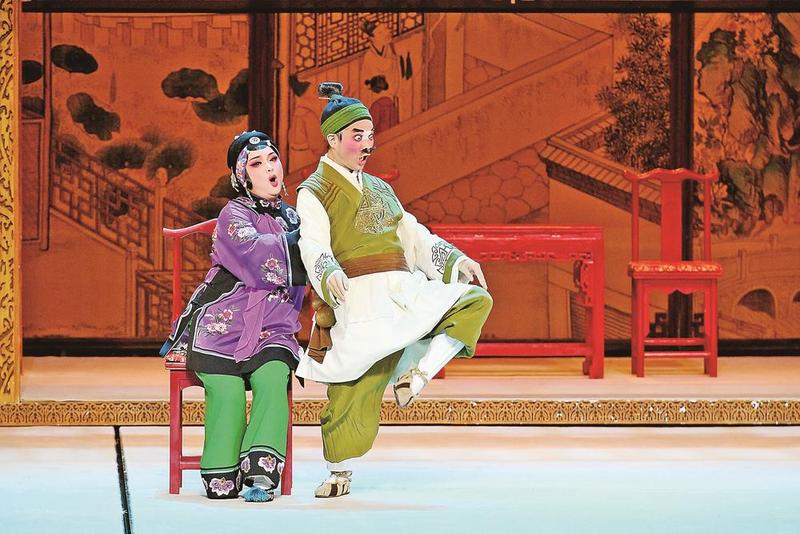

第二场“听雨”中店妈与艄公夫妻闹矛盾情节(资料照片) 东南网9月21日讯(福建日报记者 郭斌) 第十三届中国艺术节15日晚在河北雄安新区闭幕。在闭幕式颁奖仪式上,由福建省文旅厅指导、莆田市文旅局出品、福建省莆仙戏剧院演出的莆仙戏《踏伞行》摘得第十三届中国艺术节暨第十七届“文华大奖”,这是我省时隔15年再次获得该项殊荣,也是我省在文化艺术领域取得的又一项辉煌成就。 南戏遗响 守正创新 老舍先生曾以“可爱莆仙戏,风流世代传。弦歌八百曲,珠玉五千篇”盛赞莆仙戏。作为我国现存的最古老的剧种之一,莆仙戏素有“宋元南戏活化石”和“南戏遗响”之称。 《踏伞行》由著名莆籍剧作家、国家一级编剧周长赋执笔,国家一级导演徐春兰执导,一级演员、国务院特殊津贴获得者吴清华,一级演员、戏剧梅花奖获得者黄艳艳担任主演。 “莆仙戏原名兴化戏,源于唐,成于宋,盛于明清,是我省五大剧种之一,2006年列入首批国家级非物质文化遗产名录。”周长赋告诉记者,莆仙戏现存5000多个传统剧目,占全国各剧种传统剧目总和的三分之一。“莆仙戏的角色行当沿袭宋、元南戏体制,即生、旦、贴、靓妆、老、末、丑七个角色,各行当的表演科介十分细腻,积淀丰厚,极具特色,堪称瑰宝。”而莆仙戏音乐保留了大量早期南戏音乐的原始形态,是隋唐大曲、唐宋词曲、里巷歌谣等各种音乐融合、演变成戏曲音乐的主要载体。 周长赋表示,创作《踏伞行》追求守正创新,追求既传统又现代的美,内容上表现虽然并不复杂,但故事情节新颖,结构紧凑巧妙。该剧讲述的是两位早已定亲却从未谋面的青年男女在战乱中偶遇之后所发生的一系列故事,以女主人公对未婚夫为人的试探为戏核,通过试心及其之后两人的思想感情的变化,既揭示了人性的局限,又展现了人性的崇高,具有独特的时代意义和思想内涵。 精心打磨 力求完美 8月17日下午,在莆田市莆仙大剧院,坐在剧场中央的导演徐春兰正在指导吴清华和黄艳艳排练,她随时调动着演员的一举一动,设计音乐节奏的快慢与轻重。 当天他们排练的是剧中《相遇》片段的一个场景。徐春兰对演员的出场时间、舞台站位、感情表现极其严格,不仅要求一次次的反复练习,其间还数次走到台上亲自示范表演。有时,一个动作、一个站位、一个眼神都要反复练习多次直至完美。演员们在喝水休息时,也见缝插针地讨论演出细节。 近乎严苛的反复排演,让《踏伞行》在艺术呈现上不仅有简洁流畅的叙事风格,各场次的衔接过渡也自然熨帖,将观众牢牢“锁”在跌宕起伏的剧情中。 徐春兰告诉记者,莆仙戏具有独特的表演风格,戏中的蹀步、摇步、俥肩、抖肩、笔手、姜萼手等动作能丰富地刻画人物心理。《踏伞行》就是完全遵从剧本的艺术特点,在创作过程中充分实现创新发展。 不仅如此,在排练现场还不时能见到不少具有丰富舞台经验的莆仙戏老艺人对演员的动作、唱腔进行细细打磨,努力使舞台上的一招一式均能彰显莆仙地方特色,切合剧种规范。 “中国艺术节是我国规格最高、规模最大、最具影响力的国家级综合性文化艺术盛会,中国文化艺术政府奖——文华奖是文化和旅游部设立的国家舞台艺术政府最高奖。”据省文旅厅艺术处负责人介绍,文华奖每三年评选一次,本届“文华大奖”全国共有39部戏曲、舞剧、歌剧、话剧等参评,最终获大奖名额只有15个。 莆仙戏《踏伞行》作为我省唯一一部参评剧目,前后历经4年多时间打磨,先后荣获第十六届中国戏剧节优秀剧目,入选国家艺术基金资助项目、国家舞台艺术精品创作扶持工程年度十大重点扶持剧目、中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程重点扶持作品(“百年百部”)等国家级奖项和荣誉。同时,莆仙戏剧院坚持公益演出《踏伞行》超60场,让莆仙戏牢牢根植于莆仙文化的丰厚沃土。 《踏伞行》中的台词和唱腔巧妙、自然地把古典名著、名句、古诗化用到剧中人物上,显得更加典雅、大气。导演徐春兰在尊重和汲取莆仙戏团队的传统艺术积淀的基础上,带领团队追求“创造性转化,创新性发展”,在精美的艺术呈现中自然传达作品的丰富内涵。一方面凸显戏剧本体,在继承莆仙戏艺术传统的基础上创新发展。黄艳艳介绍,剧中巧妙借用莆仙戏传统折子戏《瑞兰走雨》和《益春留伞》中的科介,通过“拖伞”“拾伞”“踏伞”“抢伞”“跪伞”等莆仙戏传统技巧和丰富细腻的表演手法,刻画人物心理情感,给观众带来极大的审美愉悦。另一方面,徐春兰在音乐设计、唱腔铺排上,也以原汁原味莆仙戏曲牌体为基准,借助“十八嗏驻云飞”“四朝元”“泣颜回”等曲牌塑造人物、演绎剧情。因为遵循曲牌体音乐、唱腔规律,所以演员唱段听起来字正腔圆,声情并茂,具有强烈的艺术感染力。

黄艳艳饰演王慧兰(资料照片)

莆仙戏剧院全体演职人员合影 艰辛历程 演绎经典 当得知莆仙戏《踏伞行》作为福建唯一剧目入选第十三届中国艺术节暨第十七届文华奖终评名单,并将亮相天津的艺术节舞台时,莆仙戏剧院立即召开动员大会。此后的时间内,主创人员进行高强度的封闭式排练。 8月25日凌晨,演职人员抵达天津,还未入住酒店,《踏伞行》主演之一、国家一级演员、莆仙戏剧院院长吴清华就忙着询问舞台监督林春红舞台道具及器材的情况、何时开始装台。为了确保演出质量,接下来的两天,他们需要连续通宵装台,才能赶上排练和演出。 吴清华告诉记者,莆仙戏剧院是参加这届“文华奖”评审为数不多的地市级团队,此次参评对推动全省文化艺术工作具有重要意义。因此,每天无论排练多晚,他都会看下当天笔记本上记的内容,按照导演的要求在脑海中再过一遍,改正自己的不足,只为在舞台上呈现最精彩的每个瞬间。 为了呈现完美的效果,舞台都是由莆仙戏剧院的演职人员亲手搭建。当运送物资的大货车到达滨湖剧院的停车场时,演职人员就马不停蹄开始卸货、装台。该剧的舞台风格精致又简练,整台演出在舞台百戏楼的框架中,背景是传统戏的多幅古画,全台一桌二椅,中间巧妙设置“台中台”,多次前后移动变换场景,由演员的表演带出场景,让舞台时空变得十分灵动自由。 8月30日晚,《踏伞行》亮相天津滨湖剧院。古朴优雅的唱腔、简洁精致的舞美、变幻质朴的灯光色调、演员们丝丝入扣的表演,令现场评委拍案叫绝。作为本届获文华大奖作品里唯一一部传统剧目戏,专家高度评价这部作品是古老剧种传承发展的里程碑作品和当代戏曲创作回归传统基础上追求突破与创新的典范,称其成功印证了“三并举”方针(现代戏、传统戏改编、历史剧三者兼顾)的正确和久远。 记者手记 守正创新,则有旺盛生命力 □福建日报记者 郭斌 全剧只有6个主要人物、10名演员,演绎一段凡人故事,却让莆仙戏这一古老的“宋元南戏活化石”如沐新雨,迸发勃勃生机,摘得国家舞台艺术政府最高奖“文华大奖”。 莆仙戏《踏伞行》的创作灵感源自莆仙戏传统剧目《双珠记·逃难遇亲》《瑞兰走雨》《益春留伞》。剧中“踏伞”“听雨”“又雨”“共渡”四折戏,没有波诡云谲,却至情至善。全剧始于“仁”而终于“恕”,蕴含着华夏传统思想文化中最富生命力的基因——“和合”思想。剧终,男女互诉衷肠,尘埃落定于颇具现代恋爱观的真情奔赴,风雨同舟,合伞前行。“世间恋人、夫妻如此,人与人的关系如此,推至更大的世界,亦是如此!”编剧周长赋说。 开始排练前,导演徐春兰带主创团队反复观看莆仙戏古老剧目资料,多次与莆仙戏老艺人探讨莆仙戏的历史发展、科介动作与音乐唱腔,还多次深入基层演出现场观看和体验,在做足功课后进行二度创作,追求的是“传承不守旧,创新不忘本”。 《踏伞行》于2018年5月首演,在4年多的时间内14次打磨提升,精益求精。首演之后,中国艺术研究院戏曲研究所所长、中国戏曲学会会长王馗曾在《莆仙古剧的现代歌行》一文中说莆仙戏是个“美得让人窒息、美得让人流泪的古老剧种”。如今经过多次打磨和反复修订后斩获大奖,王馗更盛赞这部作品“能够以独树一帜的艺术品质,成为当代戏曲创作的优秀典范”。 一出《踏伞行》,让全国戏剧同行惊艳,让省内外的观众赞叹,所到之处,一片喝彩声。她的魅力来自哪里?记者认为主要来自于其守正创新、力求完美的艺术风格,且通俗而不媚俗,意蕴丰厚而不艰涩,富生活气息又不乏引人思考的哲理性。 我省不少地方活跃着众多民间职业剧团。多年来,农村演出市场虽然比较兴盛,但一些剧团为了分羹市场,无奈选择趋从市场,令坚守传统戏剧的道路愈发崎岖。这两年由于新冠疫情的冲击,不少地方的传统剧种更添新的困难。莆田市文旅局相关人士表示,《踏伞行》登上中国艺术节大舞台并最终斩获“文华大奖”,在当地国有院团和数以百计的民营院团中都引发了不小的震动,重振莆仙戏从业者的剧种自信与行业信心,必将推动这一古老剧种坚持守正创新之路,推出更多叫好又叫座的精品佳作。 |

a1501a59-a280-43fd-bfc8-2a9b924762c3.jpg)