黑脸琵鹭(资料照片)

受救助的普通鵟(资料照片)

受救助的短耳鸮 (资料照片)

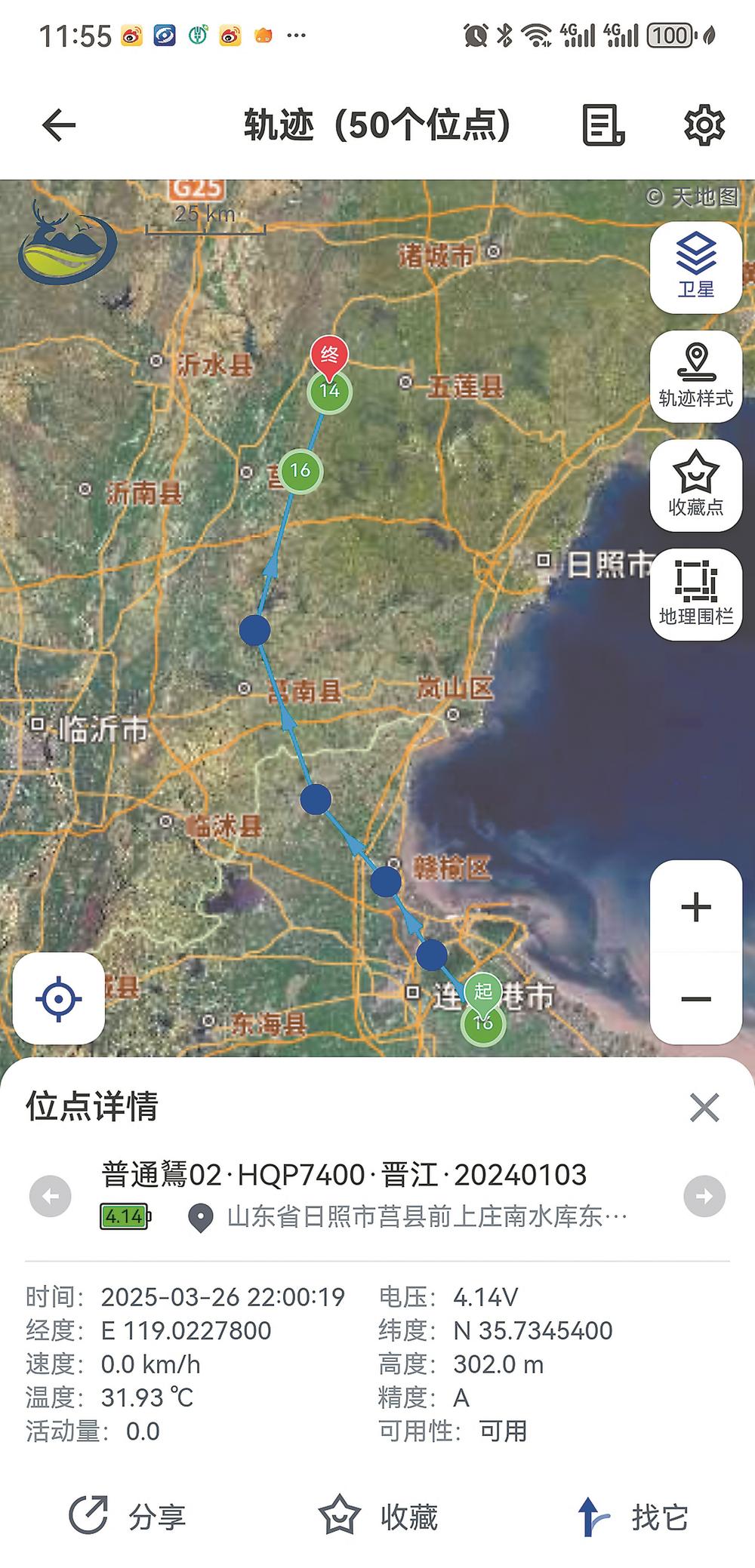

3月,“02”号普通鵟重新踏上北迁之路。(资料照片)

东南网3月30日讯(福建日报记者 张辉)3月15日,在晋江越冬131天后,编号“02”的普通鵟重新启航,朝着西伯利亚方向一路北上。

普通鵟,鹰的一种。一般来说,名字中带“普通”的鸟类,是其所在类群中最常见、分布最广的“路人”。但普通鵟并不普通,作为国家二级保护野生动物,它是少数擅长在空中悬停的猛禽之一。

对于吴轲朝来说,“02”号普通鵟更不普通。

2023年底,他所在的泉州市观鸟学会,为救助到的这只普通鵟佩戴卫星跟踪器后放飞。动态回传的定位数据,串联起它的迁徙轨迹:2024年1月3日飞离晋江,前往位于西伯利亚的繁殖地,307天后,风雨兼程回到晋江,在这里度过漫漫长冬。从离开到归来,累计飞行1.5万公里。又一个春暖花开的季节,它再度出发,沿着来时路,飞向北方的家。

智慧化手段记录着候鸟从哪里来、将要飞往哪里去,也有理有据地告诉我们,什么样的保护,才最恰如其分。

你从哪里来,我的朋友

为什么要为鸟儿佩戴卫星跟踪器?其实,这是研究候鸟迁移路径与生活习性的一种科学手段。在专用卫星跟踪设备出现之前,鸟类专家更多是通过环志方法获取这些信息。

“环志机构在鸟类颈部、翅根、鼻孔、脚部等位置佩戴腿旗等标记物。”省野生动植物保护中心主任刘伯锋说,环志是候鸟的“旅行护照”。人们通过观测或回收标记物,根据其编号或颜色组合等,可联系到环志机构,按图索骥就能大致研判出候鸟迁徙时间、路线、范围等信息。

编号“A74”的“马妞”,是全球第一只被环志的“神话之鸟”中华凤头燕鸥。研究人员通过观测发现,每年夏季繁殖期,“马妞”总会频繁来往于福州与马祖,在闽江河口湿地滩涂上求偶、戏水、理羽、觅食,在马祖无人岛礁上营巢繁殖。

但传统环志手段也有局限性。一方面,为了提高再次被观测到的机会,需要捕捉大量活体进行标记,难免会造成误伤;另一方面,环志地点与观测地点可能远隔千里,候鸟中间经历了什么无从得知,据此推测出的迁徙路线或许偏离实际情况。

对动物更友好、更高效、更精准的卫星跟踪技术应运而生。

吴轲朝所在的泉州市观鸟学会,长期和当地野生动物救助机构合作,开展鸟类救助。在暴风雨中跌落的勺嘴鹬、撞击民房玻璃的短耳鸮、误踩捕鼠夹的黑脸琵鹭……过去5年间,累计救助超千只越冬候鸟,其中近一半是国家重点保护野生动物。看着这些坠落的精灵经过悉心呵护后重返蓝天,动物保护工作者松了一口气。但更多的担忧和疑问随之而来:放飞之后,它们还好吗?它们到底从哪里来,将要飞往哪里去?

这也是科研工作者关心的问题。福建地处东亚-澳大利西亚和西太平洋两条候鸟迁徙通道,是候鸟南来北往的重要驿站。然而,这些远方来客其实是“最熟悉的陌生鸟”,人们对其迁徙路线、生活习性、种群分布等的认知,只是冰山一角。

以卫星跟踪为代表的现代化手段,为候鸟研究与保护提供了智慧化解法。在福建省野生动植物保护中心的支持下,泉州市观鸟学会与福建农林大学合作,探索为救助到的珍稀鸟类佩戴卫星跟踪器。

千万里,我追寻着你

“‘鸮宝’回来了!”去年12月2日,泉州市观鸟学会会员陈文森,循着卫星跟踪器回传的数据,在晋江市西滨镇的一处农田重逢了老朋友——2023年11月救助的国家二级保护野生动物短耳鸮。经过充分评估,志愿者们决定为“鸮宝”佩戴卫星跟踪器后放飞。

首选短耳鸮作为研究对象,其实是有讲究的。

目前,主流的候鸟追踪器,有背负式、颈环式、腿环式等不同类型,其中包含了太阳能锂电池、传感器、卫星定位模块、数据存储模块、通信模块等部件。设备太重太大,鸟类不堪重负;太轻太小,续航堪忧。作为猫头鹰大家族的成员,短耳鸮拥有健壮的体格,比其小型鸟类更能匹配到合适的跟踪器。

常见的卫星跟踪器,通过太阳能供电解决续航焦虑。但猫头鹰昼伏夜出,白天隐匿于山林之中,静态时在羽毛的遮挡下,跟踪器难以利用太阳光补能。为此,研究人员为短耳鸮量身定制了一款具有月光供电功能的背负式跟踪器。考虑到月光转化为电能的效率远低于太阳光,短耳鸮专用的跟踪器回传数据的频率也低于常规跟踪器,以降低功耗。

去年1月17日,“鸮宝”和另外3只受救助的短耳鸮,一起背上“双肩包”,在晋江深沪湾被放飞。3月初,它们飞离晋江,开启北迁之旅。

一般来说,一套卫星跟踪器可以在三五年时间内持续回传信号,之后随着设备老化、鸟类换羽等过程,自然脱落。但设备故障、装置意外脱落、中途遇险等复杂原因,都可能引发“失联”。在之后近一年的追踪中,仅有“鸮宝”没有断联。

吴轲朝手机上的轨迹数据,还原了“鸮宝”穿山越海之旅。

北上时,它选择了陆路转海路。3月从晋江出发,4月初从上海跨海,途经朝鲜、俄罗斯,6月到8月在俄罗斯阿穆尔州停留。这里很可能是“鸮宝”的夏季繁殖地,它在这里完成了筑巢、交配、育雏等“鸟生大事”。9月,天气转凉,“鸮宝”和其他冬候鸟一样踏上南迁之路。

“它会不会再度光临晋江越冬呢?”整个迁飞季,吴轲朝既兴奋又紧张,隔几个小时就要关注手机上的动态轨迹。

这一次,“鸮宝”选择了距离更长的陆路。大家推测,成家立业后的“鸮宝”,携家带口南迁。考虑到海上风浪风险大、雏鸟体力弱、陆上食物补给更丰富等因素,它选择了这条更加稳妥的迁徙之路。去年11月24日,进入福州;11月28日,抵达晋江;12月2日,与幼雏一起出现在观鸟者的镜头里……前后历经10个月左右,“鸮宝”终于完成了这场约1.6万公里的南北大迁徙。

更了解,是为了更好保护

这是“鸮宝”的重要旅程,也是鸟类研究与保护漫长道路上的重要一程。

“短耳鸮佩戴卫星定位追踪器,回传这么长距离、长时间的数据信息,在国内还是第一次。”刘伯锋说,这些来之不易的数据信息,为研究该物种的迁徙路线和规律提供了重要的依据。

以短耳鸮为起点,吴轲朝又陆续为救助到的普通鵟、黑脸琵鹭等珍稀鸟类佩戴卫星跟踪器。

黑脸琵鹭,国家一级保护野生动物,每年自北而来,在福建广阔的滨海湿地越冬。2023年12月7日,泉州观鸟学会志愿者在晋江市东石镇救助了一只因受伤无法站立的成鸟。经过悉心治疗与照料,它很快痊愈。12月29日,这只背负着卫星定位器的黑脸琵鹭被放归。循着其活动轨迹,志愿者们惊喜地发现了一个黑脸琵鹭种群,数量多达35只。

今年2月,晋江市野生动植物收容救护中心又救助到了两只不慎受伤的黑脸琵鹭。2月21日,经过专业救治后,它们在围头湾重返蓝天。这是全省首次同时成功救助并放生两只黑脸琵鹭。

通过卫星信号,与“蓝天精灵”们朝夕相伴,吴轲朝对它们有了更加具象而深刻的理解。

通过对“02”号普通鵟的卫星跟踪,他发现,该鸟种偏爱的越冬地应有两大条件:沿海木麻黄防护林与大片农田。前者属于针叶林,提供良好的视野、有利于鹰眼随时发现潜在猎物;后者田鼠等啮齿类动物众多,提供了丰富的食物来源。同时,普通鵟“狡兔三窟”,拥有不止一处栖息地,稳定来往于两处栖息地和一处觅食地,活动轨迹呈现出三角形。

“更了解,是为了更好保护。”吴轲朝说,这些珍贵的信息,将为有的放矢制定鸟类保护策略提供科学支撑。例如,有了越冬水鸟的栖息地信息,就可以更有针对性地为其营造高潮位栖息地;掌握了候鸟迁徙动线,就可以加强地区联动,协同开展候鸟保护工作。

通过卫星跟踪器追寻候鸟足迹,仅仅是智慧化手段赋能野生动物保护与研究的一个方面。

“我们已建成林业大数据中心,构建了‘天空地’一体化生态感知平台,持续推广卫星跟踪、红外监测、无人机、视频监控、遥感、摄影摄像等技术在野生动植物保护和科普宣教中的运用。”刘伯锋说,在野生动植物智慧保护体系下,人类依然扮演着旁观者的角色,但却有了更多如炬的“眼睛”,近观那些和我们在同一个地球上共同进退的生灵。

今年3月25日至31日是福建第四十三届“爱鸟周”,主题是“美丽福建 羽梦同飞”。3月31日,中国野生动物保护协会将联合福建省林业局在晋江市举办2025年全国爱鸟周暨护飞行动启动仪式,让我们期待更多鸟类保护精彩故事。