卓圣翔弹奏琵琶。

东南网4月9日讯(本网记者 文洁 邹玒/文 李奇/视频)2025年3月17日,文化和旅游部公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,台湾南音艺术家卓圣翔成为首位获此殊荣的台胞。

彼时,这位耄耋之年的“琵琶圣手”,正在伏案,以弦作舟、以笔为桨,在千年雅乐的河流中逆流而上,试图冲出一个困扰南音传承数百年的“破局”。

守正:以传统曲牌谱写南音

卓圣翔1945年出生于福建南安。堂兄卓圣煌是梨园戏演员,擅长南音唱腔。

卓圣翔从小就看戏。见戏团的琵琶乐师很是神气,便选择了学琵琶。堂兄不仅为他制作了一把小琵琶,还成为他的第一位南音老师。

或许是在孩童的眼光中看到了天赋,堂兄很早便告诫他:“读书的人很多,你既然选择了南音,就要学好、学精。”而这句话,也成了卓圣翔毕生坚守的信条。

9岁时,卓圣翔随堂兄到厦门拜师,师从南音一代宗师纪经亩和“南管先生”白厚。纪经亩教授他琵琶演奏技法,白厚则指导南音传统唱腔。11岁的他就成了家乡的“小南音先生”,三四十名孩童跟着他,童音稚嫩,此起彼伏,倒是村里的别样景致。

12岁那年,卓圣翔随家人去了香港。他课余时间便去福建体育会(类似于同乡会)练习南音。四年后,纪经亩到香港,受聘于福建体育会,师徒再次相遇。

“亩伯住在6楼,我住在4楼,一有空我就往他家里跑。”卓圣翔说,那段时间,他对南音已到了痴迷的程度。彼时,他将当时的“爆款”京剧《红灯记》改编为南音唱段,获得一片叫好。但听闻此曲的众人喝彩声未落,“亩伯”一句“曲牌何名”的追问,如惊堂木拍醒梦中人。

纪经亩作为南音“守正”的代表,始终强调传统曲牌的核心地位。以前,南音创作者将曲牌视为“私产”,也正因如此,时光荏苒,这门发轫于唐宋的宫廷雅乐,就宛若满载宝藏却即将沉没的船。纪经亩主动将南音作曲的“秘技”倾囊相授,嘱咐他不能半途而废,这种开放态度让卓圣翔深受触动。

南音的曲牌有两百多个,创作者一般用创作的内容,去找相应的曲牌。每个曲牌对应的情绪、情感都不尽相同。

对于普通人而言,光是理解其中的逻辑关联就需要很久的时间,再进阶到作曲,那有更长的一段路要走。但卓圣翔说,他想要试试看,要让过去南音人的“武功秘籍”,成为南音“强身健体”的良方。

晨光漫过窗棂,照亮案头正在编纂的《南音曲牌结构及作曲实例详解》,这本书计划出一系列共十本,其中第一本已进入校对阶段。该书首次系统解构了传统曲牌的内在逻辑,从简单的“叠拍”到深奥的“七撩”大曲,解析每一个曲牌的曲运、结构。在创作过程中,卓圣翔先将传统曲牌纳入其中,再附上自己创作的曲子用以详解,有时候一首不够,他还会不断“加码”,力求把“曲牌公式”讲清楚说明白。

那书里的,再也不是背诵的工尺谱,卓圣翔说,那是古老乐符的韵味,也是如今南音推陈出新的基础所在。

卓圣翔弹奏琵琶

创新:以时代音符赋能南音

卓圣翔的成长经历始终与南音交织。即便因家庭原因辗转香港、东南亚多地,他始终以传播南音为人生主线。在新加坡期间,他与湘灵南音社社长丁马成合作创作了300余首新曲,并合著《南管精华大全》,成为南音创新的重要里程碑。

1989年,卓圣翔选择定居台湾,开启了在台湾近30年的南音传承生涯。

在台三十载,卓圣翔的课堂成为连接两岸的特殊情感纽带。他带领弟子林素梅整理65套濒临失传的指谱,录制成《南音指谱详析》磁带;更将《静夜思》等唐诗谱成南音,让台湾年轻人在“举头望明月”的吟唱中寻到文化认同。

在台湾期间,他创办了高雄串门南乐团和台北松山奉天宫南乐团,开设南音研习班,并在全台多地南音社团任教,教授学生逾千名。他的名声越来越响亮,在不少对南音感兴趣的人之间口口相传,许多人慕名而来,一同触摸那些曲牌里住着的两岸共同的心跳。

在卓圣翔眼中,南音不应该是曲高和寡的孤芳自赏,“创新”才能让路走得更远。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红……”诗词《临江仙》搭配卓圣翔自创的曲牌《英雄冢》,气势磅礴,相得益彰。

南音的每个曲牌,都有固定的调子。有些古老的曲牌,确实很难表达诗词的含义。卓圣翔便自创《英雄冢》等20多个新曲牌。

一次,一位厦大的教授不经意地和卓圣翔提及,南音唱词很好,可对听不懂闽南语的人来说,若是能有普通话版本会更好。于是,荡气回肠的《滚滚长江东逝水》便有了普通话版本,打破传统南音仅用闽南语演唱的桎梏。

1999年开始,卓圣翔开创性地将中国的古诗词融入南音谱曲。南音赋予陆游《钗头凤》苍凉悲壮的新韵,以《将进酒》展现豪迈奔放的曲风。他还将这些古诗词写成了《古诗文南曲三百首》,进入中小学课堂。

录音棚外,卓圣翔的徒弟罗纯祯已经不记得被叫停了多少次。“有的曲子已在广泛传唱,但卓老师发现有更好的,总会不断修改。”罗纯祯说。

改谱、改腔、改意境,对卓圣翔来说,是创作中稀松平常的事情。他所坚持的,就是希望每个音符都要经得起“千年检验”。

对他而言,传承南音不仅要苦练工乂谱、琵琶指法,将传统曲牌“刻进骨血”,更要以“旧瓶装新酒”的胆识,为现代文明、两岸故事谱新声。卓圣翔不断地将时下热点融入南音创作,《青藏铁路》《中国梦》等一批作品应运而生。2022年,他参与策划的《非遗进校园——闽台艺术家南音音乐会》中,就献上了《翔安是个好地方》《我们美丽的厦门》等新作,将地方特色与现代生活注入南音,吸引大批年轻观众。

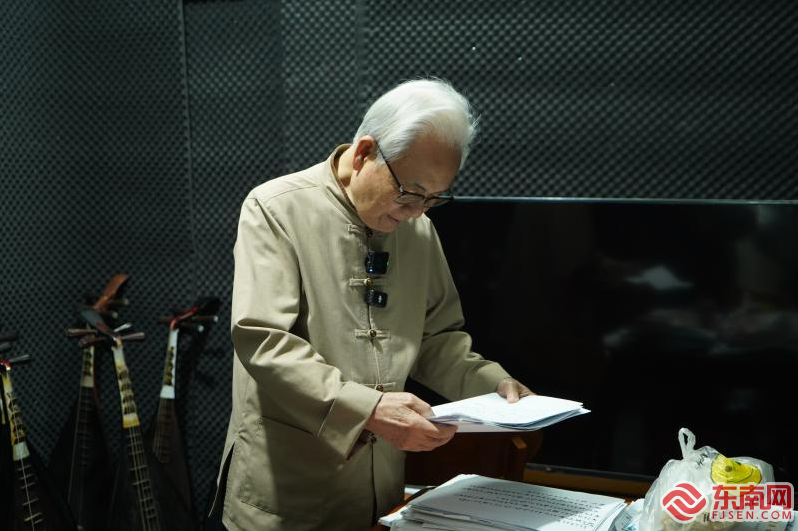

卓圣翔在校对他的书籍

传承:以年轻力量赓续南音

弹南琶、作南曲、教南音,从7岁接触南音至今,卓圣翔的职业生涯始终围绕南音的演奏、创作与教学展开。如今,在厦门高校的《邂逅南音》通识课上,他怀抱琵琶,与学生共吟《春光明媚》,让年轻一代感受“工工六工”音律中的文化血脉。

在台湾的近三十年光阴,卓圣翔就频繁组织台湾南音社团赴大陆交流演出,促进两岸南音艺术互动。他作曲的《相聚在宝岛》将对故乡缠绵的思念娓娓道来——

“咱相聚宝岛台南府城头,过去的思绪,酸甜苦辣,受尽煎熬……”2010年,厦门市南乐团表演的《相聚在宝岛》获得了评委的一致好评,斩获第六届牡丹奖节目奖,实现了福建在中国曲艺最高奖上零的突破,也让卓圣翔对两岸间弘扬南音有了更多的信心。

“这些年,大陆发展很快,政府很重视传统文化的保护传承,南音有很好的发展环境和土壤。”卓圣翔说,这让他感受到了流淌在血液里的乐声。

南音要活、要火,必须两岸传承人共同发力。福建省对台胞非遗传承的政策支持源于2019年,《福建省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》明确鼓励台胞申请各级非遗传承人,并提供经费补助。目前,福建已有1名台胞国家级传承人、7名省级传承人及11名县区级传承人,形成梯度化传承网络。他的徒弟罗纯祯、林素梅就是南音的省级非遗传承人。

“我希望能用自己的力量,让南音走得更远,更希望我的徒弟能带着南音,持续发光发热。”卓圣翔说。

为了千年古乐不再曲高和寡,2018年定居厦门后,卓圣翔发起“南音泥土计划”,在翔安澳头村史馆开设公益课堂,还带着自己的两位学生林素梅和罗纯祯,一起走乡串村,开班培训,播下了更多种子,也带动了一批人走上传承南音的道路。

2010年,他为厦门南乐团谱曲的《相聚在宝岛》获中国曲艺牡丹奖,成为两岸南音艺术家合作里程碑。卓圣翔说,他有个心愿,就是成立一个闽台南乐团,这样两岸的艺人都可以来系统地学习南音知识,促进两岸文化交流。

卓圣翔最喜爱的一把琵琶,叫“忆郎君”。相传,五代蜀主孟昶“喜猎、善弹、好蜀文、尤工声曲”,逝后被宋太祖封为“郎君大仙”,历代南音弦友奉为弦管的祖师爷。

怀抱着心爱的琵琶,卓圣翔的指尖就不自觉地拨起琴弦。“忆郎君”缓缓流淌的音符,既是艺术的起点和归宿,亦是他跨越漂泊、回归文化原乡的精神写照。