游客在村咖享受悠闲时光。

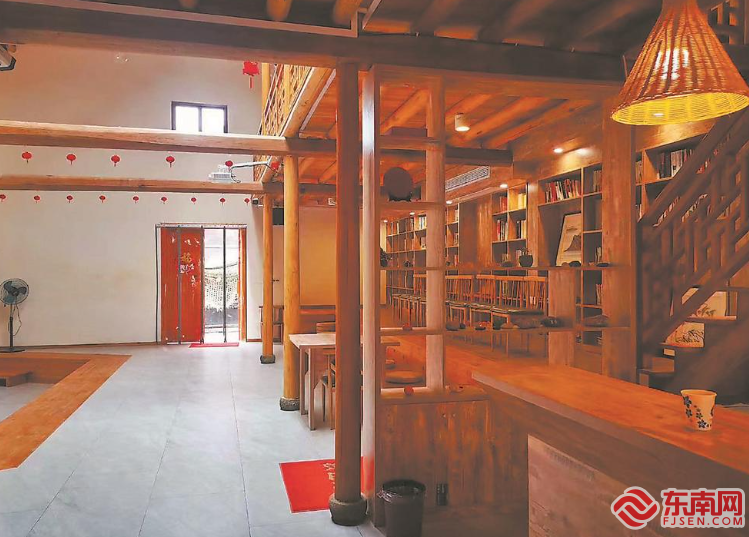

曾经废弃的鱼露仓库如今被改造成为宽敞明亮的大礼堂。

东南网7月17日报道(福建日报记者 庄然 通讯员 王婷婷 文/图)

炎热的海风掠过嵛山岛的礁石、拂过竹阳村的老樟树,在闽东的山水间,一群志同道合的两岸青年正以智慧和汗水,追逐着自己的梦想。

一早,嵛山岛的潮声唤醒记者。在福鼎市嵛山镇东角村的乡村振兴大礼堂内,散发着淡淡的油墨香和新木的味道,村民围坐在一起看书,游客品着咖啡低声谈笑。

谁能想到这座人气颇旺的建筑,几年前还是村民皱眉绕行的“伤疤”——废弃鱼露仓库。在东角村从事乡建乡创的台青周宏宇向记者展示了该建筑7年前的照片:门窗残破、墙皮剥落、蛛网密布,像一条搁浅的老船,沉重地压在当地人心头。

2018年,周宏宇等几个清华大学的学生来到这座小岛,站在鱼露仓库前。不少村民远远望着心里嘀咕:“这破地方还能弄出啥名堂?”

周宏宇没吭声,和小伙伴一头扎了进去。仓库里霉味刺鼻,大伙儿皱着眉,周宏宇却掏出卷尺,在昏暗的光线里量量画画。

“拆了重盖多快!”有同伴提议。

“不行!”周宏宇斩钉截铁地说,“这梁、这墙,都是渔村的筋骨。拆了,魂就没了。”

改造方案画了一稿又一稿。周宏宇坚持要保留老仓库的骨架,在里面“塞”进现代的功能:村民能看书、看电影的地方,游客能歇脚、买点岛上特产的空间,还能连上网课给孩子们开眼界。

想法挺好,可做起来难。空间怎么划分?旧结构怎么加固?通风采光怎么解决?难题一个接一个。

9个多月时间,仓库一点点变样:残破的外墙被精心清理,露出古朴的石头本色;老木梁被加固抛光,成了礼堂顶上的风景;外层加装可收卷的渔网作为遮阳帘,海风掠过,渔网帘影在石墙与书架上摇曳,宛若波光荡漾……

礼堂改造完成那天,村民们挤在门口张望。书架上摆满了书籍,全屋飘着咖啡香。夜里,台湾青年与本地渔民围坐在篝火旁,谈天说地,共话海岛的明天。

这两年,周宏宇又有了新想法。这位有着计算机专业背景的博士,将社会学田野调查与大数据建模有机结合。2024年,他和小伙伴用一整年时间走遍乡村的每一个角落,详细记录家家户户的万千琐碎,汇总成东角村村民的“数据画像”。村中议事,事项分门别类,权重加减乘除,牵动全局的“定盘星”浮出水面。那些看似冰冷的数字,正悄然化作乡村建设和治理的“好帮手”。

几年的辛劳和努力,周宏宇和小伙伴收获累累硕果:好望角玻璃观景台傲立山海,吸引无数目光;海岛音乐体验馆与海滨文化街区,正为渔村发展注入新动力;“嵛山岛大黄鱼”品牌LOGO独特显眼,打造一张海产新名片;戴上AR眼镜,观众如同身处鱼露古法制作现场,非遗“圈粉”无数;持续开展的研学活动,将智慧的种子深植于这片沃土……

如今,福鼎市成为清华大学在大陆的首个乡村振兴工作站,吸引着各地的乡建乡创人士前来参观学习。北大、香港中文大学等高校师生也来到嵛山岛追梦筑梦。昔日的星火,渐成燎原之势——7年时间,40多个项目在此“开花结果”。

当周宏宇用情怀和创意绘就美丽乡村新图景时,另一缕乡建乡创的春风,正吹拂着福鼎腹地的竹阳古村。

叠石乡副书记杨勤勤带着记者来到竹阳村后的坡地上,这里,叮叮当当的打铁声沉寂了百年,如今飘出了手摇马克杯的泠泠脆响。

斑驳的打铁铺,被台青谭复之团队的文创唤醒——变身乡村咖啡吧。而旧铁砧成了镇店之宝,风箱静静躺在展柜里诉说往昔。老旧物件与现代生活元素的有机结合,强烈的反差效果,让这个村咖成了游客的热门打卡地。

“福鼎三宝入杯——白茶打底,栀子花添香,康普茶增味。如果再加一点伏特加,那就是微醺的感觉。”福鼎姑娘林新怡轻晃杯中琥珀色的液体,麻利地忙碌着。

“谭老师,我家乡的福鼎白茶远近闻名,如果能加上您的技术,一定会锦上添花!”2024年,林新怡慕名拜访农业专家谭复之,发出了诚挚的邀请。

谭复之的“绝活”是有机肥。掏出手机,谭复之点开视频:“瞧,在陕西,我们用秸秆做成有机肥,效果很好!”屏幕上,陕西的田野里,堆积如山的秸秆被“喂”进密封罐,发酵后化作黝黑疏松的肥料。“经过前一段时间的考察调研,我们觉得福鼎本地的稻秆、红薯渣、藤蔓都是宝贝!”谭复之说,“秋收后料多,那时资金也宽裕些,就能在这里大干一场,让‘废料’变‘黑金’,滋养白茶根。”

“前不久,我们福鼎白茶刚被认证为‘全球重要农业文化遗产’,将来用了谭老师的有机肥,明年出口,一定能让更多乡亲增收致富。”林新怡信心满满地说。