陈世明(左二)和穆言灵(左三)在福州抗日志士纪念墙前留影。

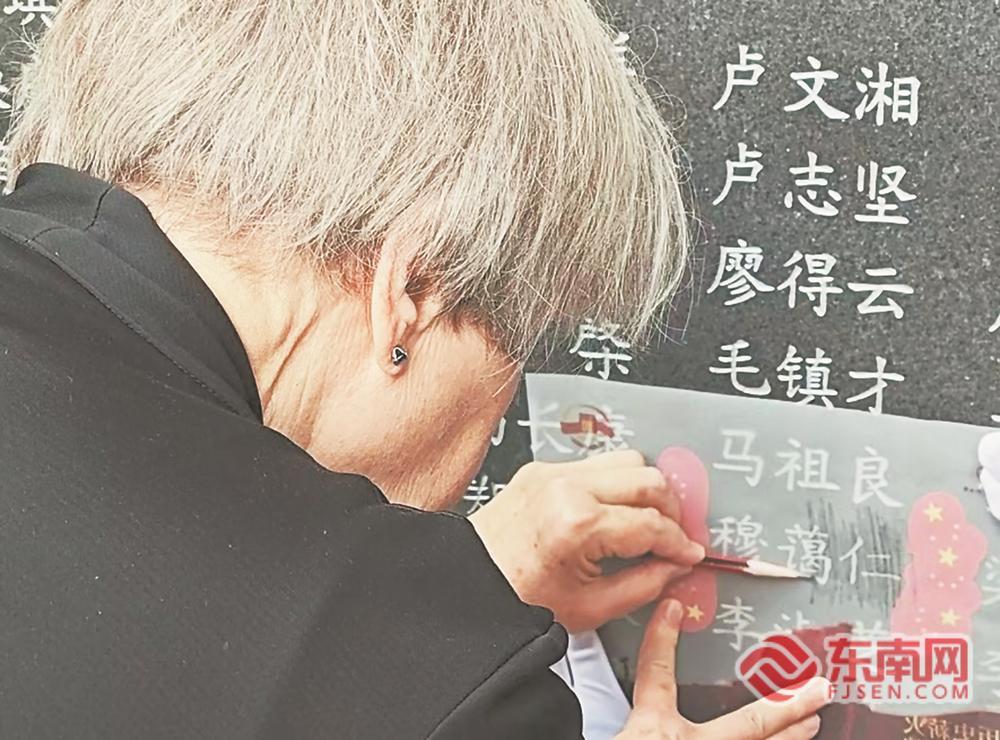

穆言灵在福州抗日志士纪念墙上用铅笔翻拓穆蔼仁的名字。

东南网7月22日报道(福建日报记者 陈梦婕 文/图)

执教烽火校园

7月14日,福州三山人文纪念园。“鼓岭之友”美国召集人穆言灵(Elyn Maclnnis)用白帕子仔细擦拭着墓碑上的刻字,手握铅笔在纸上“沙沙”地翻拓,一个名字渐渐浮现——穆蔼仁(Donald Maclnnis)。

2015年,穆言灵和先生穆彼得(Peter Maclnnis)遵循穆蔼仁的遗愿,一起将其骨灰从美国带回福州,撒入闽江。三年后,穆蔼仁成为首位被镌刻在福州抗日志士纪念墙上的外国人。这和他的学生陈世明写的一封信有关。陈世明是穆蔼仁在英华中学最喜爱的学生之一,两人亦师亦友。2018年,三山人文纪念园在报上公开征集抗日志士。他联合穆蔼仁在英华中学的其他学生,给当地报社写了一封信,讲述穆蔼仁在抗战期间无私帮助中国人的往事,穆蔼仁的抗战事迹渐渐为人知晓。

7月14日一早,101岁的陈世明就来到了三山人文纪念园等待穆言灵。“祝福你Healthy,happy,hopeful(健康、快乐、充满希望)。”80多年过去了,一见面,陈世明依然能用当年穆蔼仁教他的英文流利地与穆言灵交谈,并赠送给她一幅自己亲手写的“福”字。

1940年,从小就对中国感兴趣,并对中国抗战处境深表同情的穆蔼仁不远万里来到福建,在早年由美国卫理公会创办的福州英华中学担任英语老师。为躲避日军轰炸,英华中学从福州内迁至顺昌县洋口镇。陈世明回忆,穆蔼仁从霞浦下船,跟着英华中学校友、后曾任福建师范大学教授的丁汉波徒步一周到了福州,接着又一路从福州乘船到洋口。“当时缺吃少穿,条件十分艰苦,能活着到洋口就不错了。穆蔼仁在恶劣的条件下坚持授课,和学生同吃同住,师生关系非常融洽。尽管比我大三岁,1994年我们重逢时,他还亲切地喊我‘世明哥’。”

那年,穆蔼仁除了担任英文教师,还和学生们创办了英文手抄报《Tide》。他在日记中这样写道:“我的学生写关于洋口的新闻、散文,然后由世明等同学用美雅字体书写在《Tide》上。这手抄报很受欢迎。”

陈世明记得,穆蔼仁随身带了个柯达相机,拍摄了大量洋口师生的照片,其中一张照片被1941年的一期美国《LIFE》杂志选用刊发。照片上,一座由庙宇改建的临时校舍前,一群身着黑色制服的男孩正围着《LIFE》杂志争相阅读,学习热情完全没有被战争带来的动荡所浇灭。“英华的校训叫‘尔乃世之光’。当时我们对英语产生了浓厚兴趣,学习很用功。穆蔼仁老师非常希望能让更多美国人了解中国的情况,以进一步巩固两国的深厚友谊。”陈世明说。

后来,在寄给陈世明的一封信中穆蔼仁回忆道:“那年我作为一个美国年轻人,难免感到孤独和艰苦,但却是决定了我一生方向的难忘一年。”

海岸观察员

结束在洋口一年的教学,穆蔼仁回到美国继续完成学业,于1942年获得加州大学洛杉矶分校文学学士学位。同年,他加入美国陆军航空兵团,参加陆军特种训练计划(中文培训),并在战略情报局服役。

1945年,穆蔼仁加入海岸观察哨,和40多个中国人组成一个小分队,分散开来沿着厦门周边海岸线侦察,为美军提供海岸观察服务。“海岸观察员的工作很重要。”穆言灵解释说,当时美国空军天天从昆明起飞,长途奔袭,飞往东南沿海一带轰炸日军的补给舰船。穆蔼仁的工作就像是“美国空军的眼睛”。当发现日本舰船靠近海岸时,他们迅速通过无线电向昆明指挥部报告坐标,随后轰炸机会飞往日舰所在坐标位置进行轰炸。

穆言灵告诉记者,当时,厦门已被日军占领,穆蔼仁的一个美国战友刚刚被日本兵杀害,所以他格外小心,因为随时有遇袭的危险。在一次侦察行动中,穆蔼仁被日军发现,千钧一发之际,他紧急登上运输机撤离,起飞后遭到多架日机围追堵截。凭借驾驶员高超的飞行技术和应变能力,最终成功脱险。穆蔼仁在洋口期间学会一点福建方言,对他在厦门一带开展工作发挥了重要作用。

1945年8月15日,日本宣布投降。穆蔼仁结束任务从厦门撤离,徒步穿越全省,前往长汀的一个小机场,在那里等待飞往昆明的飞机。他在日记中记道:“一天步行十四小时的旅程就此展开。九月的东南中国天气炎热,我们一壶接一壶地喝茶和开水。第七天晚上,我们穿过一片稻田,终于走进了长汀……九天后,我们等来了飞机。”

1947年,已从军队退役的穆蔼仁再次来到福建协和大学任教,直到1949年离闽。其间,儿子穆彼得在福州出生,并上鼓岭避暑。一次,有一个村民患了重病,急需输血。穆蔼仁血型相符,当即慷慨献血,救了村民一命。村民十分感激,送了一只鸡给穆蔼仁。穆家一直珍藏的一张历史照片中,穆蔼仁手里拎的正是那只鸡。

“实际上,我的公公穆蔼仁在家喜欢和孙女们讲鼓岭与中国学校里的故事,但很少讲起自己在战时的经历。我的爸爸当年也在太平洋战场对日作战。同样的,他也少有提及这段往事。”穆言灵说,有些东西时光也无法修补,因为有些伤口实在太深,他们不愿回首,而选择继续前行。

“有人说穆蔼仁是国际主义者,但他不在意这些,他在意的是能和中国人民在一起。那时战火纷飞,他怎么都不怕呢?”在三山人文纪念园的闽海百年纪念馆内,穆言灵特意在黄花岗生还义士吴适的题字前拍了一张照片,也许找到了心中的答案。题字写道:“人之所以为人,是为了有一种爱真理的灵性。这种灵性一去,徒有肉体也是无用的。”“To make a better world(为了一个更好的世界)。”当年,穆蔼仁便是这样对陈世明说的。

“有中国人在一定行”

和穆蔼仁一样,80多年前,许多当年曾在鼓岭生活过的美国友人也和中国人民并肩站到了反法西斯的战线上。7月13日,穆言灵带着托马斯·海门薇(Thomas Hemenway)和黄瑶回到了他们的祖辈——茹丝·海门薇(Ruth Hemenway)曾经工作过的闽清县坂东镇的六都善牧医院(现闽清六都医院)。1924年,茹丝·海门薇从美国来到闽清,成为该院第二任院长。12年间,她翻山越岭,进过麻风村、监狱,只为救治病患。

托马斯·海门薇告诉记者,抗日战争爆发,茹丝·海门薇向中国红十字会报名志愿医疗服务,转赴重庆参与战地医疗。她在日记中曾记录下在重庆的工作:“伤员还在不断地送来,我们整夜都在做手术……我的全部生命都用来修补人的身体,可是现在这邪恶的力量却从高空向我们无情地任意地投掷死亡。”接着又写道:“次日早晨,灰烬还没冷却,遭灾的家庭已经开始重建那些被摧毁的东西了。我记得几年前在闽清县城也看到类似的情景。这些家庭在我心目中就代表了中国的精神。”

“托马斯、黄瑶,今天你们回家了。”在茹丝·海门薇当年工作过的恩兰楼前,穆言灵高兴地说,“尽管抗战期间那么艰难,但茹丝·海门薇说‘有中国人在一定行’。你看,就像这个医院,就是她和中国人一起干成的!”

今年4月,穆言灵还为鼓岭带来了一位“鼓岭之友”的后人——美国传教士富品德(Edward Pearce Hayes)的孙女苏珊(Susan)。富品德长期在华南地区的医院、学校和教会工作。抗战期间,他的儿子布鲁斯·海耶斯(Bruce Hayes,即苏珊父亲)和穆蔼仁一样,在厦门担任海岸观察员。当时,布鲁斯·海耶斯还负责拆弹工作,意外被炸伤了手指。给他做手术的中国医生成功为他保留了大部分手指。在其家族的信件与回忆录中均多次提及这位中国医生,苏珊来鼓岭的一个重要目的就是希望能够找到他或其家人,表示感谢。

穆言灵介绍,除了上述二位,“鼓岭之友”中参加过世界反法西斯战争的,还有在南京大屠杀期间,冒着生命危险,对即将被杀害的难民施以援助,因此遭到日军殴打的林查理(Charles Riggs);美国传教士、培元书院(现福清三中)院长柯志仁(H. R. Caldwell)的二儿子莫里斯·考德威尔(Morris C. Caldwell),在1942年的巴丹战役中,其战机被日军击中坠海失踪,1946年追认阵亡……

三山人文纪念园相关负责人介绍,今年他们将把“鼓岭之友”中参加过反法西斯战争的外国友人名字也镌刻在抗日志士纪念墙上。穆言灵很开心,表示一定会在第一时间转告他们的家人。“我们要讲述那些深爱中国乃至甘愿为之献出生命的友人故事。这可不是小事,这是一种壮举,因为这是要为另一个国家献出一切。”穆言灵说。

在三山人文纪念园,穆言灵还特意在冰心的雕像前留影发给冰心的孙女。她喜欢冰心的一句诗:“爱在左,情在右,走在生命的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途点缀得香花弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉痛苦;有泪可落,却并非悲伤。”

扫一扫,看更多报道