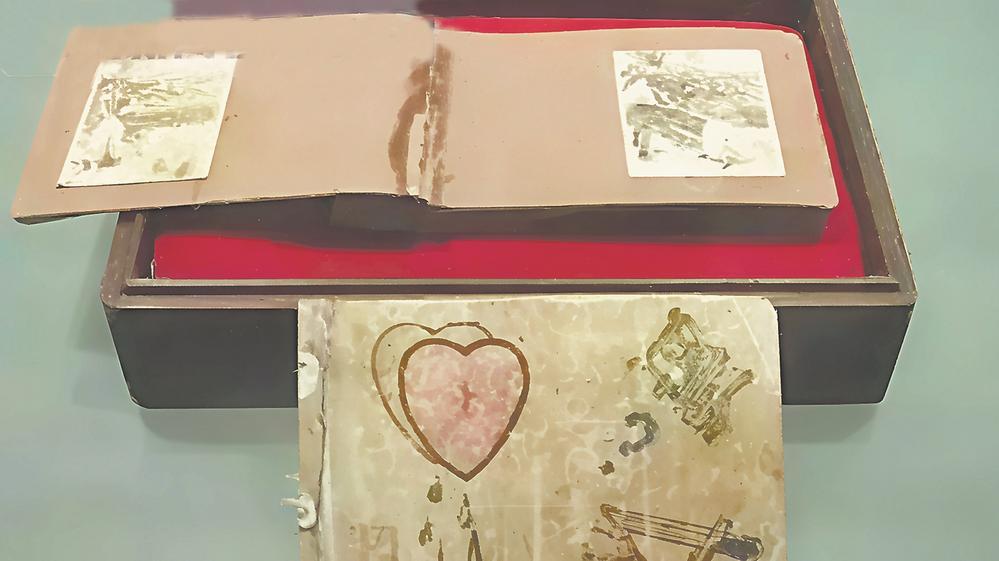

罗瑾冒死保存的日军罪证(网络截图)

东南网8月3日报道(福建日报记者 王帅 通讯员 林生钟 罗珍华)“罗瑾,民国十二年二月(1923年)生于南京,满族镶红旗人。”《大田县志·人物传记》如是记载。

罗瑾是谁?一位非大田籍人士,为何能被县志记载?这要从一本相册说起……

7月25日,抗战题材电影《南京照相馆》上映,该片聚焦一家名为“吉祥照相馆”的避难所,讲述了馆内的老百姓起初只想保命,却因被迫为侵华日军摄影师冲洗底片,意外冲印出证明日军屠城的罪证照片,面对日军暴行、同胞遭遇和民族存亡,他们最终决定将这些底片留存的故事。当“大好河山寸土不让”的民族共情被引燃,《南京照相馆》不出意外将拿下暑期档票房冠军。

鲜为人知的是,《南京照相馆》的人物原型就是罗瑾。他冒着生命危险多冲印了几十张日军凶残屠杀同胞的照片,并将其中的16张装订成册,秘密保存。这组照片在战后审判日军罪行时发挥了极其重要的作用。

1985年至2002年,罗瑾跟随儿子在三明市大田县定居,并经营一家上海照相馆。儿子病逝后,罗瑾离开大田,于2005年病逝于上海。1995年开始,罗瑾担任大田县政协委员,他不辞劳苦前往各地学校,为师生们讲述南京大屠杀的血泪见证,激励广大青少年要牢记历史、不忘国耻、担当使命、读书报国,并写下了记录抗日战争亲身经历的12万字自传体手稿《历史的诉说》。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,记者辗转联系到多位与罗瑾有过交集的人士,听他们讲述这位曾生活在我们身边的英雄不平凡的一生。

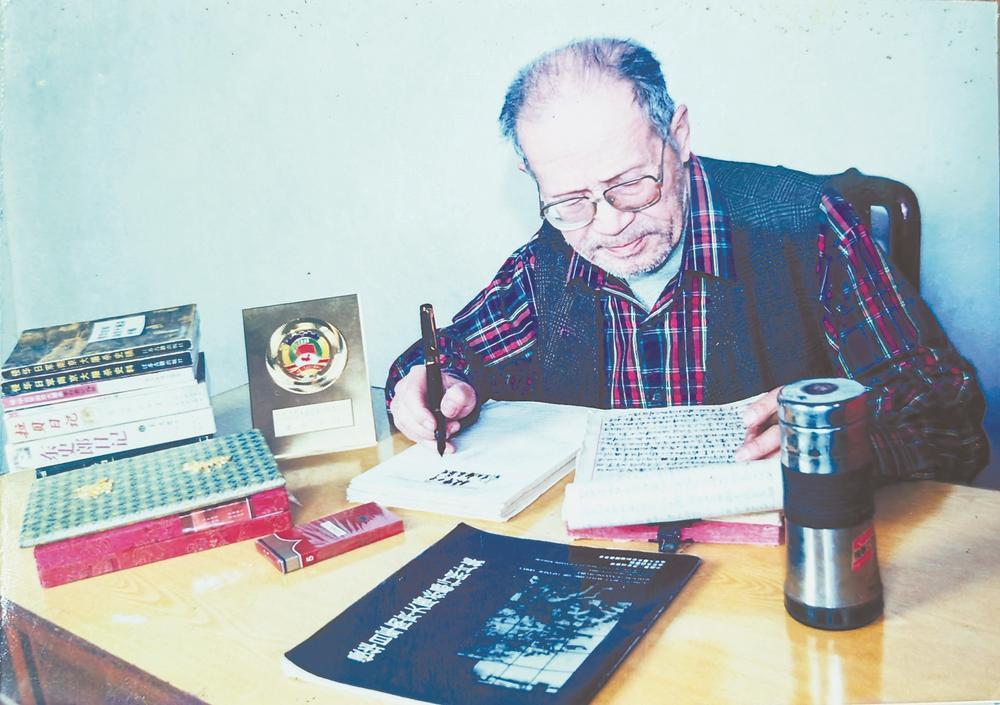

罗瑾在撰写自传《历史的诉说》。(资料照片)

暗室藏铁证 少年勇担当

1937年12月,日军制造震惊中外的南京大屠杀,14岁的罗瑾正是亲历者。彼时的他是南京长江路华东照相馆的一名学徒,当时,罗瑾一家躲进“难民区”逃过一劫。

“1938年元月(1月)的一天,有个日本鬼子少尉军官,拿了两个120樱花牌胶卷,来到华东照相馆,要我们为他冲印照片,当时我们并不在意地收下,要他三天后来取。”罗瑾在《历史的诉说》里写道。

第二天下午,罗瑾将照片冲印出来,发现有日军凶残砍杀中国人的照片,他赶紧告诉照相馆的账房“舅爷”。舅爷看了照片后神色骤变,一再嘱咐他不要作声,“不然会引来灾祸”。

当时,为防止大屠杀的真相败露,日军会不时搜查南京市内各个照相馆,看是否留有底片。

“一定要冒着生命的危险,将这几张鲜血淋淋的照片想办法要保存下来。”罗瑾趁其他人不注意,匆忙将底片拿到暗室冲印,夜里用毛巾揩干,晾在案板角落上。

天亮后,他用纸袋装好照片,并将纸袋贴在角落案板下面,用胶布横竖交叉固定好。此后,只要有日军来冲印照片,他就仔细看,遇到烧杀奸淫的照片,罗瑾总是设法多冲印,总共存留30多张。

后来,罗瑾挑选出其中的16张做了一本相册。他在相册封面的左上角画了一个深红色的心;右下角画了一把日本军刀,刀已刺进心脏,心下有五滴血;右上角写了一个方形“耻”字。

“为了纪念这些死难的南京父老兄弟姐妹,我将画面上的心、刀、耻都勾上了黑边,‘耻’字是颤抖形的黑边,以表达我沉痛的哀悼。”罗瑾在自传里写道。

1941年,罗瑾被招募到汪伪政府交通通讯集训队,住在昆卢寺。为防照片被他人发现,他将相册藏在昆卢寺厕所的墙缝里,用泥糊封。数日后,相册突然不翼而飞,察觉到危险的罗瑾立即脱队逃离,先后在南京、苏州、上海、青海等地辗转。

抗日战争胜利后,南京军事法庭审判日本战犯。日军第6师团长、南京大屠杀罪魁谷寿夫等日本战犯,对南京大屠杀矢口抵赖、拒不认罪。国民政府号召市民指证日军屠城暴行。

1946年8月5日,罗瑾的通讯集训队同学吴旋,将罗瑾的相册上交给南京临时参议会。原来,罗瑾丢失的相册是被吴旋意外发现,并秘密保存下来。这16张照片作为“京字第一号”证据,发挥了极其重要的作用。谷寿夫看到相册后“慌乱不能自持”,最终,在铁证面前认罪伏法,被执行枪决。

铁证昭雪日 隐姓山城居

相当长的一段时间,罗瑾对自己的义举讳莫如深,甚至连他的家人都没有告知。

1985年,罗瑾跟随在大田县一家水泥厂任职的儿子前来定居。“耐不住寂寞”的罗瑾在县城老电影院的对面开了一家“上海照相馆”,也因此与当时大田县委报道组的记者林春忠有了交集。“罗老一辈子都在干这一行,拍照、冲洗照片的技术和质量都比别人好,我们报道组拍的新闻照片固定请他冲洗。”

“罗老当时收了好几个徒弟,他做技术指导,冲洗照片基本由徒弟完成。”林春忠回忆,罗瑾很热情、健谈,许多来洗照片的人都和他很熟悉。

1990年夏天,罗瑾旧友的儿子来大田探望老人,说起《文汇报》刊登了一篇文章,讲述当年有人冒着生命危险保存下许多日寇残杀同胞的照片,后来成了审判日本战犯的重要证据,现在照片保存在南京中国第二历史档案馆。

此后,罗瑾多次回到南京,确认“重要证据”就是自己当年装订、保存的相册。

1994年12月的一天,林春忠如往常一般到上海照相馆冲洗照片。闲聊中,罗瑾讲起自己冒险保存相册的细节。

出于职业敏感,林春忠意识到这是个重大新闻素材。他当即拍下罗瑾的工作照,并把照片和稿件一起装入信封寄给《三明日报》。

“一个星期左右,三明日报记者张盛生坐班车从三明赶来大田采访罗瑾事迹。”林春忠说,那时的交通很落后,张盛生坐了大半天的班车到大田时,天都快暗了。于是,两人先到照相馆见罗瑾,第二天继续采访了一天时间。

“我们从拉家常开始,聊到罗瑾当时是怎么冲洗这些照片、怎么藏照片等。”林春忠回忆说,罗瑾虽然上了年纪,但他的身体健康,思维清晰,把亲历南京大屠杀的许多细节讲得非常详尽。

长篇通讯《血证》在《三明日报》刊发后,引发广泛关注,这段尘封了半个世纪的往事也被世人所知。

“1995年,抗日战争胜利50周年时,南京的多家报纸、电视台记者通过宣传部联系,来采访罗瑾。”大田县教育局副局长颜良重当时在县委宣传部工作,因此结识了罗瑾并留下深刻印象,“那时罗瑾是县政协委员,时年72岁,个子高大粗壮,四方脸,精神矍铄,常穿带格子的深色衬衫,骑一辆红色嘉陵摩托车,一口北方腔的普通话。”

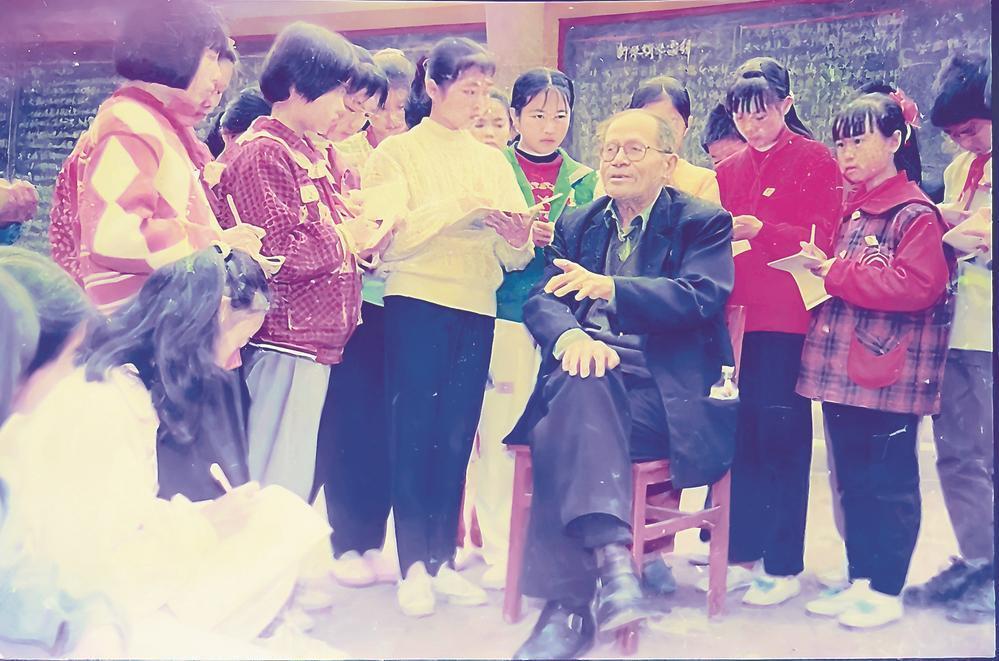

罗瑾在大田县给中学生讲述南京大屠杀的亲身经历。(资料照片)

耄耋证史路 丹心励后人

“上海照相馆能够冲洗彩色照片,学校的许多活动照片都找罗瑾冲洗,所以我们接触较多、常有交流。”大田一中退休教师范立洋回忆道。

“1994年的一天,我到上海照相馆取照片,罗老漫不经心地把照片甩在柜台上,嘴里念念叨叨。”范立洋不知何故,开玩笑说这样的服务态度可不好。罗瑾告诉他,自己刚看了报道,对当年侵华日军的兽行感到愤恨。

得知罗瑾的经历,范立洋建议他到学校开展爱国主义教育,并且写回忆录。在范立洋的牵线搭桥下,大田职专、大田一中、大田五中、石牌中学、柯坑中学等中小学校,先后邀请罗瑾到校给师生作报告。

“罗老是个热心人,学校有需要,他从不推辞,远至福州一中。电视台采访取镜,他不厌其烦。有一次到石牌中学拍片,从迷雾茫茫的清早忙到顶着烈日的晌午,年轻人都顶不住,他却没意见,很爽快地配合。”颜良重撰文回忆。

大田新星照相馆负责人郭雪玉是罗瑾的徒弟。1991年,她在上海照相馆学拍照和洗照片。“师父晚年经常到学校演讲、参加公益活动,以亲身经历揭露侵华日军罪行。”

1995年后,罗瑾的事迹被媒体广为披露,由此拍成《血证》等多部电视纪实片,先后在中央电视台和全国各地播映。

“这几十年来,我们国家和亚洲各受害国都在举证、声讨日本军国主义分子在二战中所犯下的滔天罪行,许多受害幸存者、目击见证人纷纷站出来加以揭露,日本侵略罪行已是铁证如山。现在那些日本右翼分子又兴风作浪,企图歪曲历史事实,为他们的侵略暴行百般开脱,我们决不答应。”2002年,79岁的罗瑾在接受采访时神情激动地说。

事迹见诸报端后,罗瑾在多位友人的鼓励下,开始撰写自传体回忆录《历史的诉说》,直至2002年离开大田,回忆录还在写写停停中。

《历史的诉说》共77篇,事件按时间顺序排列,从开篇《我的童年》至末篇《抗战胜利》,不仅记录了抗日战争时期罗瑾的亲身经历,还留有很多南京土话,能够丰富人们对历史真实的认识,是一份珍贵的第一手资料和精神遗产。

2005年2月,罗瑾病逝于上海第一人民医院,享年82岁。范立洋从罗瑾的后人处借来罗瑾的手稿,组织大田一中教师录成电子文档,《历史的诉说》得以保存。

7月26日,罗瑾的女儿在北京观看《南京照相馆》后,在微信朋友圈这样写道:“亲爱的爸爸,我今天去看了影片,你的思想留在了人间,我要向您学习,一定不忘国耻,做一个正能量的人。”罗瑾远在南京的孙子罗峰也说,影片能在全国公映,让人们记住这段“历史的诉说”,记住保护“血证”的爷爷,一家人倍感欣慰。