从闽西游击战场的烽火

到江南抗日的硝烟

他以铁血丹心铸就革命丰碑

他生前两袖清风

身后却没有留下一片瓦

他是闽西的“土地公”

也是“人民最好的勤务员”

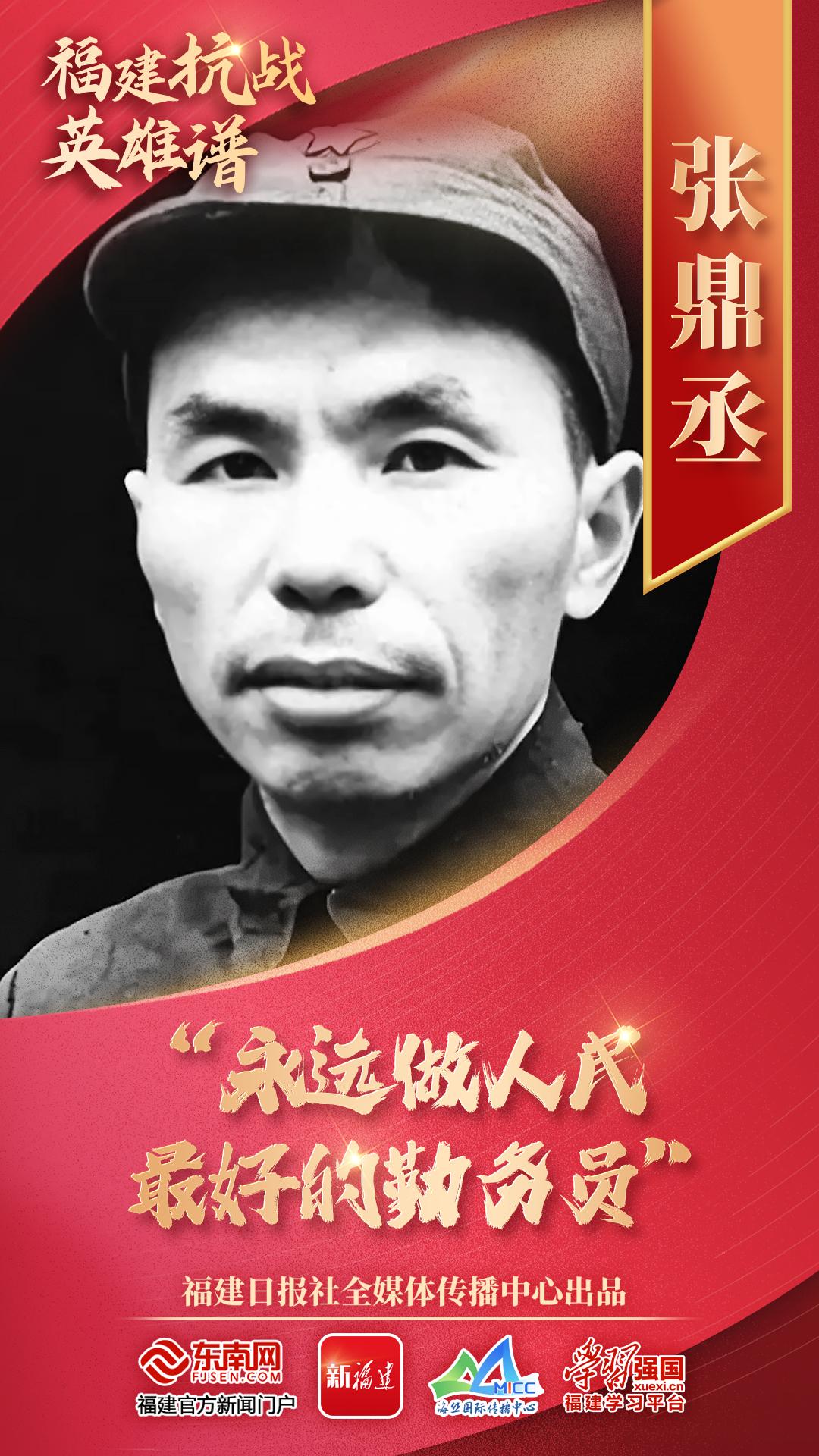

张鼎丞

张鼎丞,1898年12月出生于福建省永定县金砂乡西湖寨一户贫苦农民家庭,1927年加入中国共产党。他参加并领导了龙岩、永定、上杭等县的农民武装暴动,建立苏维埃政府,并领导了闽西南的三年游击战争。

“模范的第一军队”

全民族抗日战争爆发后,1938年3月,张鼎丞任新四军第二支队司令员,率领2000多名闽西南子弟兵,远离家乡北上抗日。

到达苏皖抗日前线后,面对作战环境从山区到平原水网的巨变,他狠抓部队整训,建立了一套行之有效的正规的建军制度,提高了部队的作战能力,让二支队完成了从游击武装向正规部队的转变。

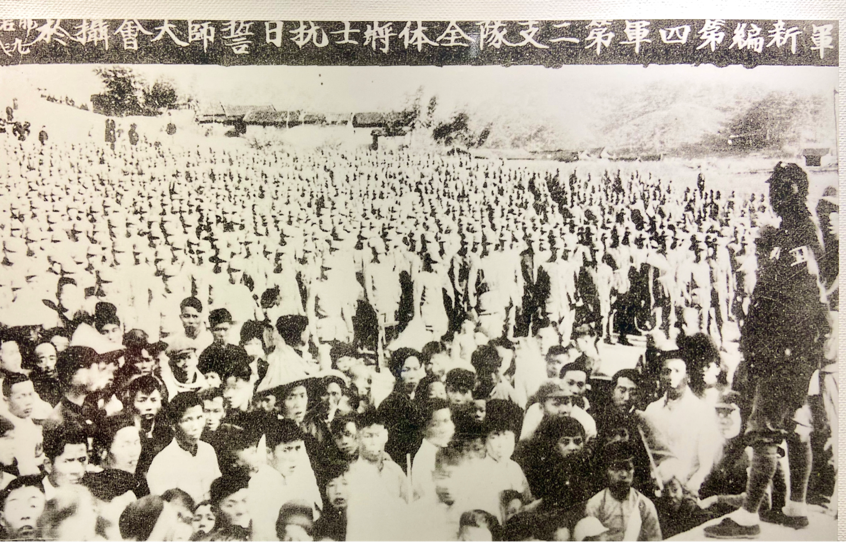

1938年,新四军第二支队召开全体将士抗日誓师大会。茅山新四军纪念馆供图

同时,张鼎丞切实执行党的抗日民族统一战线政策,亲自与一些社会名流、开明士绅、民族资本家、地方实力派接触,争取他们支持和参加抗战;按照“一边打仗,一边建军”的方针,二支队放手发动群众,放手扩大武装,到1939年4月已由原来的2700人发展到6000余人,还建立和发展了以工农为骨干的地方武装,使之成为坚持抗战的重要力量。

张鼎丞作为二支队司令员,表现了卓越的军事指挥才能。他和粟裕率部在卫岗首战告捷后,先后取得了新丰、句容城、小丹阳等大小百余次战斗的胜利,迅速打开了江南敌后的抗战局面,建立起以茅山为中心的抗日根据地。

张鼎丞抗战时期的照片 图源:永定新闻网

在张鼎丞的带领下,新四军第二支队被中共中央东南分局称为“模范的第一军队”。以茅山为中心的苏南抗日根据地,让新四军犹如“插入敌人心脏的一把尖刀”,为坚持和发展华中敌后抗战、夺取全国抗战胜利,作出了重要历史贡献。

“路遥知马力”

1939年7月,张鼎丞奉党中央之命,从苏皖抗日前线调往延安工作。当张鼎丞到来时,毛泽东亲自在窑洞门口迎接他,紧紧握着他的手,深情地说:“你回到家来了,路遥知马力,日久见人心。”

张鼎丞自从投身革命,始终抱着革命必胜的信心,即使在革命处在最低谷的时刻,他仍然坚信只要留有一人一枪,革命就有希望。“路遥知马力”,这正是对张鼎丞一生革命工作的最好评价。

为了革命胜利,张鼎丞的两个弟弟、堂妹、父母和结发妻子都相继为革命献出了宝贵的生命。但是,张鼎丞始终没有悲观,他在延安写的《自传》中动情地写道:“虽然我的家庭被反革命破坏了,但我不能痛哭流涕,更应该慷慨激昂的为革命到底。”

1943年3月,张鼎丞出任中央党校二部主任。在整风运动期间,他坚决执行“惩前毖后,治病救人”“既要弄清思想,又要团结同志”的整风方针,坚持实事求是的原则,抵制了康生“抢救运动”的严重错误。党校二部卓有成效地开展了整风运动,使广大干部真正受到了一次深刻的马克思主义教育。

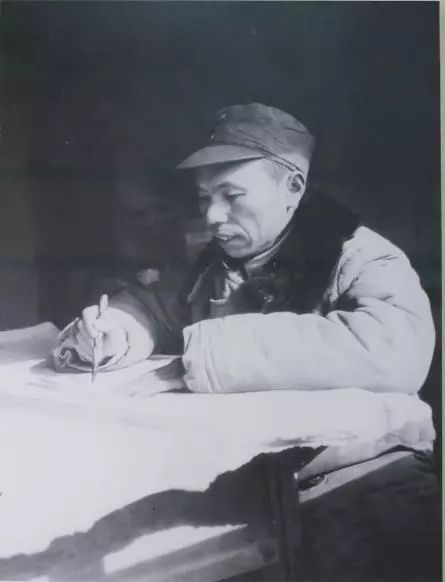

张鼎丞在延安参加整风学习 图源:龙岩市融媒体中心

1945年4月,张鼎丞出席了中共第七次全国代表大会,当选为中央委员。

张鼎丞在延安6年期间,比较系统学习了马列主义和毛泽东思想,主持了中央党校二部的整风,系统总结了闽西党史。毛泽东在中共七大上多次赞扬党校二部整风,并表扬他是“模范共产党员”。

永远做人民最好的勤务员

1946年,时任新四军华中军区司令员的张鼎丞在江苏淮安主持召开了华中地区第一次群众工作会议。会议开幕式上,张鼎丞作了一篇题为《永远做人民最好的勤务员》的重要讲话。

他说:"我愿永远做工农的勤务员,工农兵是我们的主人。勤务员的任务是:使主人好好的舒舒服服的过日子,就是使主人有饭吃、有衣穿、有房子住。我愿做一个长工,永远为人民服务,一直做到我的主人全体都过上好日子。"朴素的语言道出了他始终心怀人民,永远践行为人民服务的思想理念。

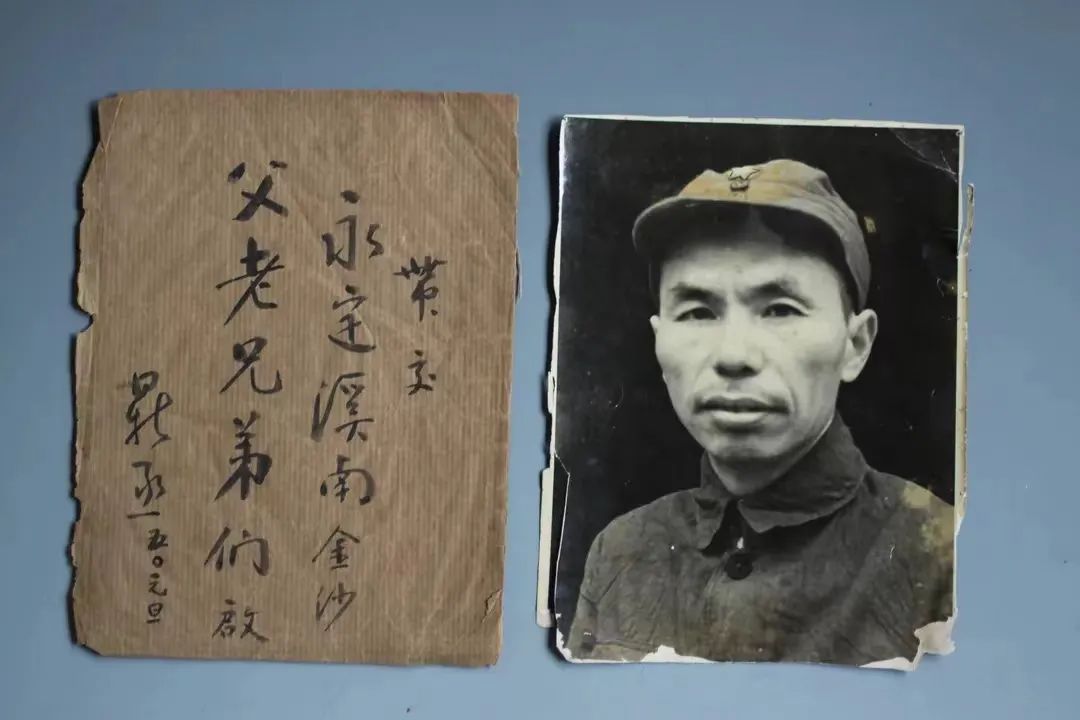

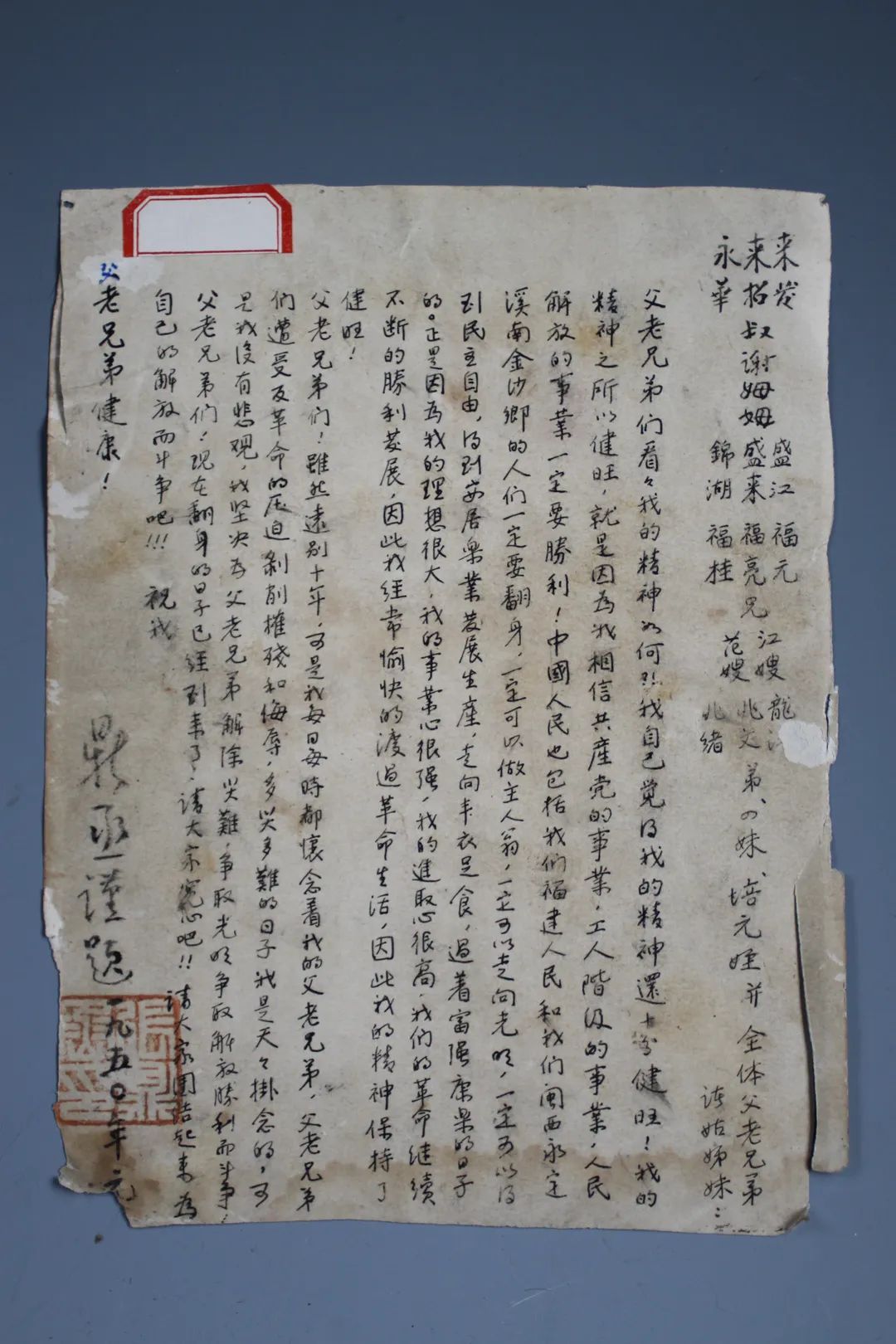

张鼎丞给永定溪南金砂父老兄弟们的信 图源:福建纪检监察

张鼎丞被称为闽西的“土地公”,无论在哪个历史时期,他都经常深入基层,访贫问苦,为群众办实事,解决实际问题。

1935年,担任闽西南军政委员会主席的张鼎丞,率领红军游击队在闽西一带打游击。有一次,张鼎丞经过湖雷镇增水坑,听说村里有一位老太太病了很久,没钱医治。他特意来到老太太家里,掏出自己节衣缩食省下的一块银元,放到老太太手里,吩咐她好好治病。老太太后来逢人就说:“鼎丞比我们的亲兄弟还亲,共产党是我的救命恩人。”

1928年永定农民武装暴动时,张鼎丞家乡的房子被烧成了废墟。新中国成立后,乡亲们多次要求他重建,他始终没有同意。

在给家乡人民的回信中,他写道:“我过去在金砂住的房子,根本不应该考虑重建......一个革命者,应当全心全意为大多数人服务,绝不可为少数人服务,更不可为自己服务。任何时候都应当以大多数群众的最大利益作为考虑问题的出发点。”

张鼎丞故居仅剩的一段残墙林如建 摄

位于永定金砂西湖寨的张鼎丞故居,如今只剩下一段高2米多、宽仅1米有余的残墙,如同一座不朽的丰碑,见证着一个革命者为民服务的如磐初心。