尺素越重洋 丹心照汗青

|

沈尔七 东南网8月15日报道(福建日报报业集团记者 萧镇平 通讯员 郑文强 张志伟) “纸短情长话桑梓,家国情怀凝笔端。银信遗珍见血泪,侨批故迹证丹心。”侨批,这一近代史中特殊的邮传载体,承载着中国独特的华侨历史与文化。 闽南话中,信被称为“批”,与华侨的通信即为“侨批”。福建作为海外华侨华人最多的省份之一,在民族危亡之际,广大闽侨纵使身陷险境、远隔万里,仍以侨批为纽带,传递着中华民族深沉的家国情怀。 许多侨批生动再现了华侨华人在抗日战争中的英勇事迹与重要贡献。信笺上,“此款半数为抗日捐”“宁卖祖产不卖忠魂”等铮铮誓言,连同抗战急需的无数药品、银圆,以及占全国总量六成的福建华侨侨汇,经由化作“红色情报线”的侨批网络,汇聚成共御外侮、救亡图存的磅礴力量。 侨心赴难:烈士家书中的碧血丹心 “儿为了革命——抗日救国,多年未寄分文到家,致母亲生活更苦,心殊不安。惟今如不抗日救国,民众将永无翻身之日,故儿愿牺牲一切奋斗到底。‘家中甚然困苦’,不言知,望母亲能以儿为光明事业努力,勿怪儿之不肖,安心教养弟弟……”这是华侨赤子沈尔七写给母亲的一封家书。时隔80多年,当沈尔七的侄子沈意岳先生再次捧读这封侨批时,仍是泪流满面。 沈尔七,原名沈庆炬,泉州晋江人。1930年,17岁的沈尔七赴菲律宾求学。1934年加入菲律宾共产党。1938年初,他组织爱国华侨成立菲律宾华侨归国抗日义勇队,毅然回国参战。同年2月,义勇队编入新四军第2支队,成为投身新四军的第一支抗日华侨队伍。不久,沈尔七担任菲律宾华侨回国随军服务团团长,并转为中国共产党党员。 在那个烽火连天的年代,沈尔七在1938年和1940年,两度返回菲律宾,为新四军募集经费物资,动员华侨青年回国参战。1941年11月再次回国后,他加入党领导的广东人民抗日游击总队。1942年5月,在战斗中壮烈牺牲,年仅28岁。 “烽火连三月,家书抵万金。”战争中,沈尔七无暇顾及家中,即便回到祖国,也未曾返家省亲。远在晋江乡下的母亲日夜挂念,写信探询前线儿子的安危,并告知“家中甚然困苦”。这封便是他给母亲的复信。 信中,沈尔七首先宽慰母亲勿念己身平安,同时表明抗战到底的决心:“故儿愿牺牲一切奋斗到底。”他还恳请母亲体谅儿子为国尽忠而无法尽孝的处境,“勿怪儿之不肖”,并劝导母亲安心教养弟弟,末尾还提及将致信父亲问安。 沈意岳的父亲,正是沈尔七信中提到的弟弟。沈意岳说:“我很小的时候就从奶奶那里知道伯父是个英雄。其实我更明白,伯父是一名真正的战士。” 据介绍,当年沈尔七亲率一支由华侨青年组成的菲律宾华侨归国抗日义勇队回国参战,这支队伍很快便加入了新四军。这些年轻人初来时操着异乡口音,西装革履,却迅速融入新四军的战斗生活。 “他们中许多人践行了‘共赴国难’的誓言。他们虽来自远方,却将最后一滴热血洒在了祖国的大地上。”沈意岳热泪盈眶地说。 烽火弦歌:嘉庚精神照亮抗战征途 “……‘有枝才有花,有国才有家’,我们都是祖国母亲的儿女,海外华侨永远与祖国同呼吸、共命运,没有祖国的独立和富强,我们侨民就是没有父母的孩子!当祖国被侵略、被宰割的时候,我们华侨在南洋同样受欺凌、受压迫。我们真诚地期望祖国军民能团结一致、枪口对外、抗战到底,不惜一切代价,彻底打败日寇,光复中华!……” 提起爱国华侨,陈嘉庚先生的名字熠熠生辉。抗战爆发后,他振臂高呼,号召万千华侨归国抗日。在最艰难困苦的日子里,陈嘉庚率领“南侨慰问团”回国慰问抗战将士,专程来到大田视察集美学校,发表了这篇主题为《有枝才有花,有国才有家》的抗日演讲,点燃了每一名在场同胞心里炽热的爱国热情。 在抗战的艰难岁月里,“嘉庚精神”犹如狼烟中的明灯,感召着无数南洋华侨追随效仿,时任集美职业学校校长的叶维奏便是其中之一。 陈为民是叶维奏的后人,多年来一直致力于华侨史和“嘉庚精神”的研究。 “嘉庚先生曾说‘教育为立国之本,兴学乃国民天职’,他深知教育对国家富强的重要性,即使面临抗战压力,仍坚持兴办学校,培养人才以振兴中华。”陈为民说。 爱国的精神在传递。当时,饱受日机轰炸之苦的集美职业学校的学生们自发向校方请求降低伙食标准,将节省下的钱捐出来购买战机抗击日寇。 “校长叶维奏接到学生会的请求后,对学生们的爱国热情深表赞许,但以‘同学们正值长身体,降低伙食恐影响健康,校董会决不会同意’为由婉拒。”陈为民说,学生爱国、师长爱生,后经反复商讨,最终达成“每周六中午一餐干饭,其余时间吃稀饭”的“协议”,叶维奏校长更带头“减薪养校”。 集美职校办学最困难的时期,还涌现出许多“校友养校”的感人事迹:陈维风毅然放弃优厚待遇和安逸生活,“千里走单骑”,用一副箩筐,一头挑着5岁的女儿,一头挑着书籍被褥,从广东出发,翻山越岭、风餐露宿,艰难跋涉至大田集美职校任教。抵达时,他蓬头垢面、鞋头开绽,女儿手臂起泡、脸上爆皮,人们还以为是难民……俞文农老师曾是英国远洋万吨轮的船长,为回母校效力,不惜赔付船东高额违约金,放弃月薪1800美金的天价待遇,只留下一句掷地有声的话:“如果国家灭亡了,我要钱何用?”他带着32本厚重的专业书,漂洋过海回到大田担任航海教师。 赤诚传家:三代血脉里的报国传承 “焰儿:当读到你的来信时,我知道目前是你的意志与艰苦环境斗争的时刻。如何战胜目前的环境呢?我认为最主要的是要有坚强的意志……回忆我在抗日初期,为了保卫祖国,为争取抗日的胜利,我应留在祖国继续作战……你今天的吃苦是为了保卫祖国,是为了锻炼自己,是为了今后的幸福生活……希望你要继承我们全家爱国的家风,听党的话,敬重领导,团结同志,把自己培养成一个合格的战士。” 这是30多年前,年迈的归侨张君武写给当时在解放军中服役的孙子张焰的信。 张君武,漳州南靖塔下村人,新加坡归侨。抗战时期,他响应陈嘉庚号召回国抗日,曾参加台儿庄战役,后加入中国空军,驾驶“战鹰”轰炸敌军。 据了解,当年有22名南洋华侨战地服务团成员归国抗日,张君武就是其中之一,他们不过20岁左右,明知此行九死一生,仍无所畏惧。踏上战场仅三个月,13名战友便壮烈牺牲。 “父亲一生常念及这13位同队战友,他们在战场上并肩冲锋。”张君武的儿子张旭珉动容地说,正因目睹太多战友牺牲于日军飞机的俯冲扫射之下,其父亲才毅然决然投入空军,誓要驾机与日寇军机血战到底。 张君武将他的爱国精神传给了儿孙。在他的建议下,两个孙子都入伍参军。 说起张君武这封家书的背景,张焰说:“当时我在解放军服役,写信回家讲述部队生活的艰苦。爷爷结合自身经历给我回了这封信。他的性格就是从不溺爱儿孙,平时也是这样教育我们的:无论遇到何事,爱国必须放在第一位。在我们家,好男儿必须当兵,必须履行保卫祖国的使命。” “我们是归国华侨家庭。父亲对我们言传身教就是‘爱国’,这是我们全家代代相传、永续不绝的家风!”张旭珉如是说。

1940年10月,集美职业学校教职员欢迎校主陈嘉庚先生回国视察合影。前排(左四)为叶维奏。(资料图片)

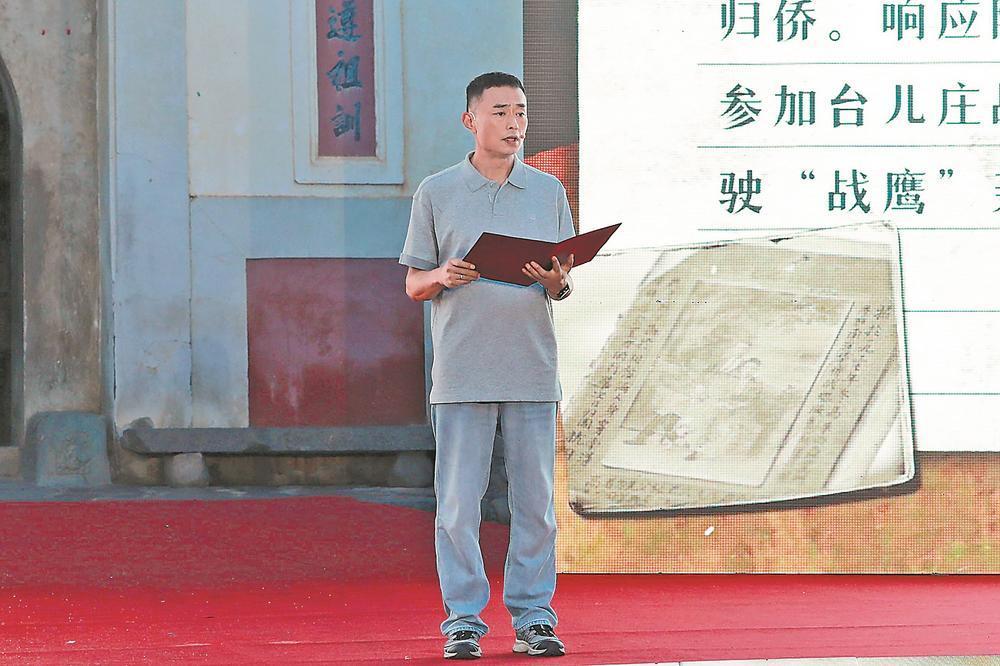

张焰在活动中朗读张君武写的信。萧镇平 摄 |