跟着《浴血荣光》学党史 | 解码中国共产党土地政策的红色基因

|

跟着《浴血荣光》学党史 解码中国共产党土地政策的红色基因 “……红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。” 这是毛泽东在红军攻占上杭之后,有感于闽西工农武装割据的大好形势,填下《清平乐・蒋桂战争》一词。词中描绘了红军开辟闽西根据地,推进土地革命,分田分地的热闹景象。

在电视剧《浴血荣光》第十九集剧情中,也展现了分田运动的场景。今天,让我们从电视剧《浴血荣光》的剧情切入,追溯不同时期土地政策的变迁历程。 土地革命时期 1927年7月,中共最早提出中国革命已进入“土地革命的阶段”,党的任务是“没收豪绅大地主反革命及一切祠堂、庙宇的土地,以开展土地革命”。在毛泽东领导下,中共相继制定、通过了《井冈山土地法》《兴国县土地法》等。到1931年春,苏区中央局明确规定了农民对土地的所有权。

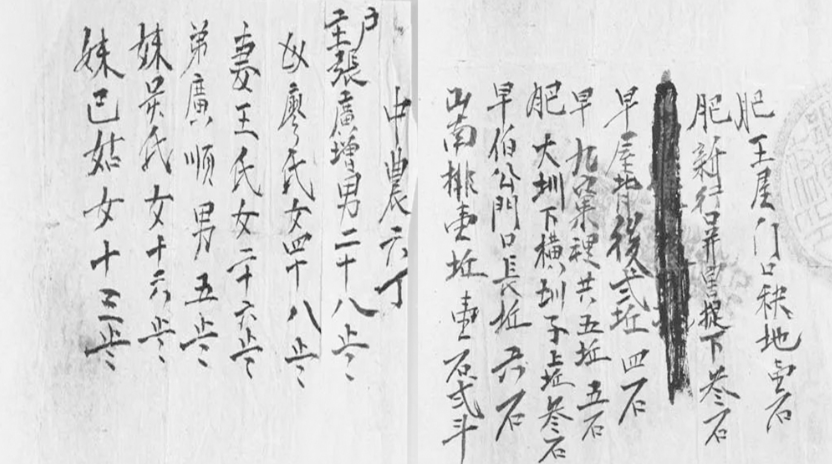

这是1929年福建龙岩永定县溪南区竹三乡苏维埃政府发给村民张广增的土地证,是溪南土改分田运动极其重要的实物见证。图片来源:学习强国福建学习平台 闽西是土地革命战争时期中国共产党领导开辟的全国较早的农村革命根据地之一。1928年7月至8月间,以闽西永定金砂为核心的溪南苏区开展土地革命分田运动,揭开了福建土地革命运动的序幕。 溪南土地革命首创的“以乡为单位,按人口平分,抽多补少”的土地分配政策,以及后来在实践中总结的“抽肥补瘦”的办法,先试点后推广,不到一个月,全区13个乡约2万人口,就胜利完成了2万多亩土地的分配工作。这让群众倍感满意,也使永定溪南区与广东海陆丰、江西井冈山一起成为最早进行土地革命的地区,在中国土地革命史上写下了光辉一页。 毛泽东在中共闽西第一次代表大会上给予高度评价,指出溪南土地分田“解决办法最好,值得推广”“意义是很重大”。 抗日战争时期 为了团结一切可以团结的力量共同抗日,中国共产党调整了土地政策。1942年1月,中共中央颁布《关于抗日根据地土地政策的决定》,提出了抗日民族统一战线的土地政策的3条基本原则:一、承认农民是抗日与生产的基本力量,故应实行减租减息,借以改善农民的生活,提高农民抗日与生产的积极性。二、承认地主的大多数是有抗日要求的,故于实行减租减息之后,又须实行交租交息,以便联合地主阶级一致抗日。三、承认富农的生产方式带有现时中国比较进步的资本主义性质,故应奖励富农生产与联合富农。但对其一部分封建性质的剥削,则须照减租息,同时实行交租交息。 在福建,1937年7月,闽西共产党组织与国民党当局签订协议,土地革命时期所分土地保持原状。然而,当新四军第二支队于1938年3月北上后,国民党当局强行向农民收租夺田,又以“收军米”逼租,但均被闽西党组织挫败。1943年,国民党当局强制推行所谓的“扶植自耕农”的土地政策,致使部分农民倾家荡产缴交地价款。 到了抗战后期,闽西党组织重建自卫武装支持农民的斗争,迫使龙岩等县国民党当局于1947年底取消相关机构。最终,龙岩、上杭、永定等县的15个区、83个乡、14.6万人口的地区,约20万亩的土地一直保留在农民手里,直至新中国成立。 解放战争时期 随着解放战争的推进,1947年7月至9月,中共中央工作委员会在河北西柏坡召开全国土地会议,制定了《中国土地法大纲》,废除了封建土地制度,以实现耕者有其田。 1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。这是中国历史上几千年来在土地制度上的一次最彻底的变革,促进了农业生产的发展。 新中国成立后至改革开放前 中华人民共和国成立之初实行的是农民土地私有制。那时,全国约有2.64亿农业人口的新解放区尚未进行土地改革。为兑现我们党对人民做出的“耕者有其田”的庄严承诺,1950年6月,中央人民政府委员会第八次会议通过《中华人民共和国土地改革法》,规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,以乡或等于乡的行政村为单位按人口统一分配土地。 朝鲜战争爆发后,面对台湾国民党军妄图进犯大陆的严峻局势,毛泽东于1950年11月18日电告福建“必须迅速实行土改”。福建省委认真贯彻毛泽东的指示精神,迅速作出有力部署,从1950年秋季起,土地改革先在闽侯专区重点试验、局部开展,后分三批全面展开。至1952年6月,福建土改运动胜利结束。全省共没收和征收了封建土地930万亩,地主阶级多余粮食9560万斤,多余房子45万余间,多余耕畜4.3万余头,分配给全省720多万贫农和其他劳动人民,从根本上改变了农村土地和其他生产资料的占有关系,宣告了福建延续两千多年的封建土地所有制被彻底消灭,封建剥削的经济基础被彻底摧毁。 到1953年春,全国土地改革基本完成,彻底消灭了封建地主阶级所有制,实现了农民的土地私有制。 改革开放新时期 1978年冬,安徽小岗村率先实行“包干到户”生产责任制,成为“农村改革的主要发源地”,中国的农村改革由此拉开序幕。1982年,党中央发出“一号文件”,明确指出包括包产到户、包干到户在内的各种责任制,都是社会主义集体经济的生产责任制。在党中央的支持下,以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制迅速推广。到1987年,全国98%的农户实行了家庭联产承包责任制,亿万农民的生产积极性得到极大提高。 党的十一届三中全会后,逐步实行“所有权归集体,经营权归农民”的土地政策。1985年,《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》中,提出承包制要长期实行,并首次提出了联产承包责任制和农户家庭经营长期不变。1986年《中华人民共和国土地管理法》明确农村和城市郊区土地归属及使用规定,中国土地政策基本趋向成熟。 党的十八大以来 随着改革开放的不断深入,农村劳动力向城市转移成为趋势,土地自由流转的需求越加迫切。因此,将农村土地的所有权与经营权分离,调整到农村土地的所有权、承包权和经营权,实行新“三权分置”是最重要的一项。通过新“三权分置”改革,农村细碎化土地资源得以重新整合,有利于农业适度规模经营和农业的现代化发展。 2013年,中央农村工作会议明确提出将土地承包权和经营权分开。2016年10月,中共中央《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》出台,实现了农村土地制度两权分离为三权,以农民权益为中心,保障了农民留在城市或留在农村的自由。 (本文资料参考: 中国共产党新闻网、中共中央党史和文献研究院、福建省党史方志、龙岩党史方志等 )

更多报道请点击图片查看

|