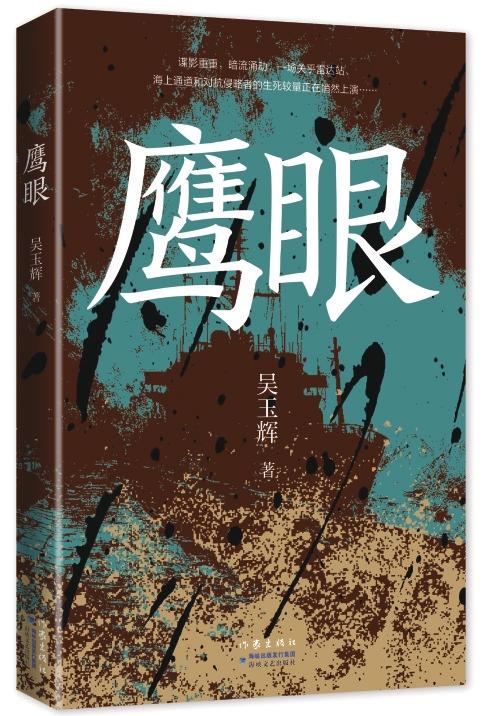

“于无声处”见证信仰之光——《鹰眼》创作谈

|

《鹰眼》的创作灵感,缘于我的家乡东山岛。这座海岛位于福建省东南端,像一只卧在万顷碧波中的蝴蝶,因而也被称为蝶岛。东山岛因县委书记谷文昌带领干部群众“上战秃头山,下战飞沙滩,绿化全海岛,建设新东山”而感动全国,也因“天蓝、水碧、沙白、岛礁奇”而闻名于世。鲜为人知的是,这座海岛曾经发生过一段传奇抗战故事。 东山岛面向台湾海峡,位于厦门和汕头之间,处于东海与南海的结合部,战略地位十分重要。当时,日寇占领了厦门、金门、南澳、潮汕,如果再占领中间的东山岛,就能在我国东南沿海形成一条完整的封锁链,并确保其海上运输线的安全。而就在与东山岛一水之隔的云霄乌山,活跃着一支中国共产党领导的抗日武装力量——乌山游击队。 东山岛,注定成为敌我双方争夺的焦点。在日军粤东派遣军步兵大佐、华南特务机关长山本募的策划下,驻潮汕日军曾经三次从海上进犯东山。充满血性的东山人民“一为祖,二为某(妻子),三为田园,四为国土”,用大刀、长矛、鱼叉、锄头,配合守军硬是把日军打下海去。在与日寇的殊死战斗中,东山“人人以忠烈自勉”,只有战死,没有投降。历经战争苦难的东山百姓,在食不果腹的情况下,“查埔(男人)俭烟支,查某(女人)俭胭脂,拜神俭纸钱,煮饭俭把米,俭俭给前方买飞机”,捐献了一架“东山号”飞机支持抗日。 抗战后期,为了阻断厦门、金门日军与潮汕日军的海上通道,援华美国航空队在东山岛的文公祠设立观察站,一经发现日军过往舰船,立即通过无线电报告航空队,歼敌于海上。在东山的兄弟屿附近,曾经发生过一场海空激战,美国航空队的轰炸机炸沉日军舰队,而美军一架飞机也被日军击落。东山渔民冒着危险,在风浪中救起命悬一线的美国飞行员科文中尉和宾治少尉,并机智地将两人送出海岛。 在东山县档案馆,至今依然保存着1985年科文和宾治托人写给福建省政府要求帮助寻找救命恩人的信函原件,并附有县信访办对东山渔民从海上拯救美国飞行员的详细记载。前些年,渔民还在东山海域打捞到一架飞机残骸和一门舰载高射机炮。 我根据历史素材,植入中共地下党抗日元素,创作了《鹰眼》这部长篇小说。书中以一艘日军运输船在蝶岛海域被炸沉为引子,描写中共地下党与日本特工之间围绕蝶岛观音山雷达站展开的博弈,经过一次次殊死较量,终于除掉了敌特“虎鲨”“毒刺”和“暗礁”,粉碎了日军的“C日行动”“D计划”。潜伏在敌营的“鹰眼”以非凡的胆略,完成了一项几乎不可能完成的任务,壮烈牺牲在抗战胜利前夜。 我试图通过对唐山、秦蕊、古榕、肖楚健等战斗在隐蔽战线的中共地下党形象的塑造刻画,展现天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀;视死如归、宁死不屈的民族气节;不畏强暴、血战到底的英雄气概;百折不挠、坚韧不拔的必胜信念,和读者一起走进那段热血沸腾的峥嵘岁月。 在创作中,我着力凸显这场谍战的特定环境、特定地域、特定人物、特定叙事逻辑,呈献给读者一个新鲜的东南沿海抗战故事。书中多次出现唐山与北岛之间的盲棋博弈,而整个谍战故事本身就像一场盲棋,没有棋盘、没有棋子,排兵布阵全在脑海中,相互揣摩、相互试探,互设圈套、互有攻防。时而静水深流,时而危机四伏,时而山穷水尽、陷入绝境,时而柳暗花明、绝处逢生。 在紧张的充满悬念的谍战故事中,我描写了双线潜伏、同为地下党的唐山与秦蕊的恋情,并融入浓郁的闽南风情和海岛特色,让闽南民谣、“海底反”民俗、东山的南门湾、双面海、象屿“入戏”。我想,这不会冲淡主题,或许能让作品更生动、更丰富、更感人。 我以为,一部小说要好看,细节的描写很重要。为了写“盲棋博弈”,我走访了象棋大师,研读了中国象棋棋谱;为了写“茶道玄机”,我登门聆听茶艺师讲述茶道;为了写“不速之客”,我采访了心脑外科专家;为了剧情中一张治偏头痛的处方,我请教了著名的老中医。我想,只有做好田野调查、扎根生活,才能使故事情节生动逼真,让读者如临其境。 小说写到了美国援华航空队(其前身为飞虎队),讲述了一段中共地下党和蝶岛人民与美国航空队驻观音山雷达站官兵共同抗击日本侵略者的故事。习近平主席在给美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦的复信中,肯定了飞虎队精神,强调中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中同仇敌忾,经受了血与火的考验,结下了深厚友谊。指出中美关系的希望在人民,基础在民间,未来在青年。在《鹰眼》的“尾声”部分,我写了美国抗战老兵后代来到蝶岛,为寻访父辈的抗战足迹,为重温那段难忘的历史,更为传承经受血与火考验的深厚友谊。这是一次意味深长的寻访。 书的最后,我写到,秦蕊佩戴抗战纪念章,手捧鲜花来到蝶岛南门湾:满天星辰,如同熠熠生辉的绚丽宝石,点缀着广袤的苍穹。那闪烁的星星,仿佛在向大地频频发送摩尔斯电码,传递着天籁之音。 秦蕊把花束放在荧光闪烁的沙滩上,一道海浪缓缓涌上沙滩,轻轻地卷走了鲜花…… 这是对抗战先烈的缅怀,对无名英雄的礼赞,对信仰之光的传承。 感恩我的家乡。这座盛满故事的美丽海岛,为我的文学创作提供了丰富、鲜活的素材。在夏日的东山海湾,可以看到渔民们赤着脚,在海滩上“拉山网”。他们双手牢牢抓住粗大的绳索,一边往岸上拉着渔网,一边喊着铿锵有力的号子。我想,我的文学创作就像拉网的“纤夫”,躬身劳作,打捞的是奉献给读者的“渔获”。 (作者系福建省漳州市人大常委会原党组书记) |