福建:科技兴海,向新向蓝向未来

|

海天之际,千帆竞发。福建,这片承载着闽人“梯航万国”辉煌海洋记忆的热土,如今正高擎科技创新之楫,破浪深蓝,开启向海图强的新征程。 从“海上福州”的地方探索,到“海上福建”的省级战略,再到服务海洋强国的宏大愿景,福建的蓝色信念一以贯之,历久弥坚。2024年10月,习近平总书记在福建考察时殷切嘱托:“推动福州、厦门加快建设全国海洋经济发展示范区,做大做强海洋经济。”这为福建的海洋事业发展注入了磅礴动力,指明了前进方向。 使命催人奋进,实干成就佳绩。2024年,福建海洋生产总值突破1.25万亿元,连续十年稳居全国第三。耀眼的数字背后,是一场以科技创新重塑海洋经济格局的深刻变革与产业跃迁。

(连江是全国海洋大县 图源:海连江) 从追赶到领跑—— 高能级平台铸就创新基石 面朝大海,福建拥有超过陆域面积的海域疆界,却也曾面临“大而不强”的困境:原始创新不足,高端技术受制,海洋科研与产业转化间存在断点。 破局之道,在于筑巢引凤、固本强基。

(位于福清兴化湾的“东福一号”漂浮式海上无淡化直接制氢平台。 郭雨婕 摄) 福建福清兴化湾海上风电场,波光粼粼的海面在夕阳的余晖照射下,闪耀着金子般光芒,宛如取之不尽的“金矿”…… 国内首台10兆瓦海上风电机组的绿电,通过海上电缆,输送至“东福一号”——全球首套与可再生能源相结合的漂浮式海上无淡化直接制氢平台,源源不断地从海水中电解出氢气。随着中试成功,海水无淡化制氢正加速迈向产业化。 这项颠覆性技术背后,是东方电气(福建)创新研究院有限公司的落地生根——一个集研发、转化、应用于一体的高能级平台,正成为福建破解海洋“卡脖子”难题的尖兵。 “随着绿氢产业发展,将助绿色转型,补福建大型装备缺失的短板。”东方电气(福建)创新研究院负责人认为,东方电气集团为我国提供了大约三分之一的能源装备,是全球最大的能源装备制造企业集团之一,可以发挥技术优势,共推福建海洋相关的重大装备产业发展。 高位嫁接国内外一流创新资源,是福建补齐高能级科创平台短板的破题之策。与此同时,本土培育的科创力量同样拔节生长、卓然有成。

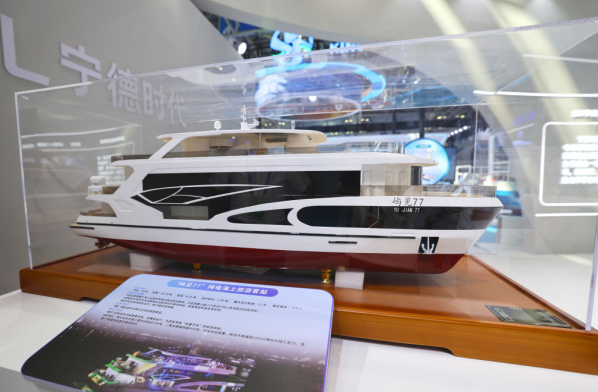

(我国首艘49米双体纯电动推进旅游客船“屿见77”在2025第三届中国海洋装备博览会上亮相。欧东亮 摄) 碧海银波之间,一场静音的革命正在福建海岸悄然上演。7月25日,厦门湾迎来“屿见77”的首航。这艘49米双体纯电动旅游客船不仅标志着我国高端新能源船舶设计建造的新突破,更以零排放的静谧姿态,预计每年将削减燃油消耗近250吨,实现二氧化碳减排超400吨。 从单点突破到全链协同,福建已构筑起电动船舶的完整产业生态。核心“三电系统”等关键装备在国内电动船舶市场的覆盖率突破40%,一套兼具创新性与可复制性的“福建方案”,正为我国航运业的绿色转型提供着重要的实践范本。 攻克全球最大26MW超大容量海上风电机组,成功研制全球最大多用途纸浆船,全球首创海水无淡化原位直接电解制氢技术……关键核心技术接续突破,福建赋能科创,一批批新产品、新成果在八闽大地得到应用。 目前,全省已建成各类海洋科技创新平台120个,其中国家级8个、部级6个,初步形成覆盖基础研究、技术开发与成果转化的平台体系,为海洋科技源头创新提供了重要载体。 从实验室到应用场—— 科技成果跃入辽阔蓝海 东海之滨,海天一色。乘船驶入福州市连江县定海湾水域,只见“闽投一号”犹如一座海上堡垒,在波涛中巍然屹立。

(连江定海湾海域成功投放“闽投一号”深远海养殖平台。杨柳州 摄) 这座半潜式智慧养殖平台采用多重稳定设计,即便在风浪中仍能保持平稳运行。平台下方,6万立方米的养殖水体与自然海域相通,模拟野生大黄鱼的生长环境。“这里出产的大黄鱼体型修长、肉质紧实,风味接近野生品质。”平台负责人介绍,这种新型养殖模式年产优质大黄鱼可达600吨,实现了生态效益与经济效益的双赢。 这把养殖“高端局”的背后,是海洋科技创新与产业创新的双向奔赴。 今年伊始,福建省海洋科学与技术创新实验室(鹭江创新实验室)正式成立,其定位既瞄准未来海洋、智慧海洋等前沿课题,又紧盯海洋种业创新、离岸智能化养殖、海洋生物功能制品开发等产业发展需求,为我省海洋科技创新布局“再落一子”。

(“福远渔9199”轮在福州(连江)国家远洋渔业基地顺利启航,前往南极开展磷虾捕捞加工作业。王毅 摄) 今年3月,全国最大的南极磷虾捕捞加工船“福远渔9199”轮从福州(连江)国家远洋渔业基地核心区母港驶离,开启南极首航之旅。这艘福建自主设计研发的远洋渔船历经一个多月到达南极,开展捕捞、连续加工处理、自动包装运输作业等“一条龙”作业。 除了具备“从0到1”的科研实力,让科研成果走出实验室,还需要“从1到100”的关键一跃。 全球首个漂浮式“风光渔”融合平台“开渔”,建成全球最大深海微生物菌种库、全国最大海洋药源生物种质资源库,全球首个海水提钾产业化工程落地,在全国率先实现离岸30公里内海域5G网络覆盖……一个个“首创”与“突破”,正在福建海域接连涌现,成为“海上福建”建设最生动的实践注脚。

(莆田市南日岛“国能共亨号”。蔡昊 摄) 近年来,为加速创新要素流动,福建多措并举:推行“揭榜挂帅”机制激发创新活力,搭建产业对接平台促进精准合作,举办专业展会推动成果转化。这些举措如同打通了任督二脉,让创新链与产业链在蓝色经济领域实现同频共振。 从技术突破到产业革新,从单点创新到系统推进,福建正以更加开放的创新生态,推动创新成果从实验室涌向应用场,创新热潮在广袤无垠的海域涌动。 从“用海”到“护海”—— 未来产业锚定星辰大海 在2024东亚海大会暨厦门国际海洋周上,东亚海环境管理伙伴关系组织(PEMSEA)授予厦门“海洋生态保护与修复最佳实践成就奖”。 面对海岸带生态保护这一世界性课题,自然资源部第三海洋研究所牵头联合多所高校科研单位,历经20余年攻关,构建起我国沙滩保护修复技术体系,引领国际强潮沙滩侵蚀防护技术创新,填补了我国沙滩修复综合技术空白。成果已从厦门推广应用至全国近百项工程,并走进共建“一带一路”国家,为全球沙滩侵蚀这一国际性难题提供中国方案。

(厦门东南部海域治理于2023年荣登全国第二批美丽海湾优秀案例榜首,并被生态环境部纳入生态文明建设“厦门实践”经验做法,向全国推广。吴贤宾 摄) 用海,更要养海。福建从“绿”出发,向海而兴,努力推动构建从山顶到海洋的保护治理大格局,走出一条“蓝绿共生”的发展路径。 全省划定海洋生态保护红线1.18万平方公里,5个海湾入选生态环境部“美丽海湾”优秀案例,6个海岛被授予“全国和美海岛”称号。今年春夏季全省近岸海域优良水质面积比例达到96.6%,厦门成为全国唯一一座在城区内就可以看见中华白海豚的城市。 五年来,福建修复滨海湿地4.55万亩、岸线82公里,完成全省37.7%的大陆自然岸线管控目标。有序推进红树林生态系统保护修复,共营造3.4万亩、修复1.7万亩,提前完成“十四五”目标。 如今,行走在福建沿海岸线,恢复了滨海湿地生态系统的泉州湾“蓝色海湾”呈现出一幅“植被繁茂、鱼鸟翔集”的滨海城市新画卷;渔船泛波、水鸟蹁跹的霞浦县盐田畲族乡中贝村鹅湾红树林,吸引无数摄影爱好者和游客前来打卡…… “颜”“值”同升的海洋生态新画卷正徐徐展开,碧海银滩、清新福建的品牌更加靓丽。

(厦大科研团队在实验室里培育鲍鱼新品种。) 面向“十五五”及更远未来,福建已将目光投向更深邃的蓝色疆域。省发展改革委相关负责人介绍,福建瞄准海洋未来产业,聚焦数字海洋、海洋碳汇、海洋智能算力等领域,打造“数智海峡”海洋感知体系、海洋数据体系和应用体系,以开放合作的胸怀,参与构建国际海洋秩序,合作共建海洋命运共同体。 近年来,福建持续拓宽海洋产业“新赛道”,大力发展海洋信息等新兴产业,超前布局深海科技等未来产业,继续推动“数字福建”建设,在全国首倡建设“空天陆海潜”五域一体化大融合“海上福建”总平台,前瞻规划建设零碳岛屿、海洋能开发、海洋低空经济等新兴产业和未来产业。

(莆田平海湾海上风电场 林善传 摄) 耕海谋强,向海而兴。当绵延千年的海洋文明与现代科技深情相拥,福建这片充满传奇的蓝色热土,正在新时代的浩荡东风里,挥毫书写着壮丽的海洋华章。 以科技为楫,以产业为帆,福建的答案清晰而坚定:向深蓝,向未来! (“学习强国”福建学习平台记者 郑雅梅 欧东亮) |