|

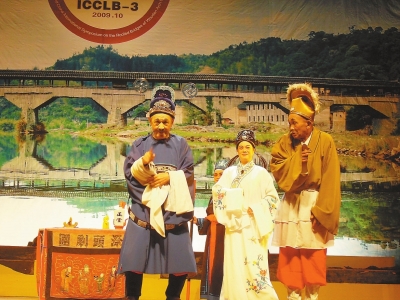

屏南平讲戏剧照(资料图片)。

东南网8月5日报道(福建日报记者 黄琼芬 通讯员 张尚瑶 张川闽)

平讲戏是闽剧的前身之一,最早起源于屏南,是由明末清初时期流行的四平腔“唱白字”演化并结合屏南民间的“驮故事”表演艺术逐渐形成的。平讲戏用当地方言演唱,因其道白、腔调平俗如讲话,故而得名“平讲”。

屏南被称为古戏剧之乡,在这个只有10余万人口的山区小县,90%的村落曾组织过戏班,足见其戏剧兴旺鼎盛。在屏南,平讲戏是最有本土气息、与当地人民生活联系最紧密的一个剧种,而在今天,却最为模糊,前景最为黯淡。

2008年,屏南平讲戏被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,但平讲戏的传承与保护依然不容乐观。今年7月16日,文化部向社会公示第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录推荐名单,在传统戏剧类中,福安平讲戏名列其中。

此时,回过头来再看屏南平讲戏,他们依然在坚守,在努力,在等待。

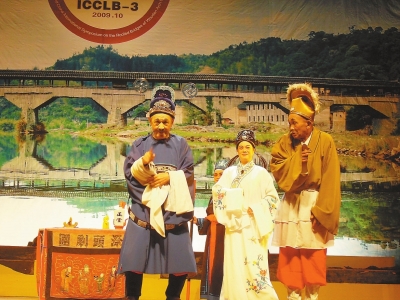

屏南平讲戏赴马来西亚演出剧照(资料图片)。

古老剧种几度沉浮

今年78岁的张贤楼,是平讲戏的省级“非遗”传承人。出生于屏南平讲戏发祥地漈头村的他,11岁开始学戏,演了一辈子的戏,如今与平讲戏已无法分离。

“在漈头,村里祖祖辈辈都有人唱戏。第一个平讲戏艺人张志慎就出生于漈头。张志慎于清初最早创立的平讲班,是屏南平讲戏的萌芽。”张贤楼介绍说。

清末民初,平讲戏班在屏南遍地开花,只有10余万人的山区小县却有大小上百个村庄创办平讲戏班120多个,屏南全县每80人就有一人参加戏班。曾有民谣唱道:“东山岗,平讲班,台搭后门山,丈夫去做戏,妇女管田山,演过六月四,还有八月三。”可见其兴盛。

然而,上个世纪40年代末,张贤楼学习平讲戏时,平讲戏却已不复当年风光。“我11岁开始学戏,15岁时所在的平讲戏戏班就宣告解散。”张贤楼回忆说。

平讲班散班,并非只此一例。

“自民国后期以来,由于战争的爆发、乱弹的时髦等因素的影响,屏南平讲戏渐趋衰弱。”屏南县文体局副局长陆则起介绍说。

1977年,党中央重申“百花齐放、推陈出新”的文艺方针,屏南戏剧再次蓬勃发展,平讲戏重新活跃,但这只是昙花一现。上个世纪80年代末,随着最后一个民间业余团体——屏南县熙岭乡四坪村平讲班散班,平讲戏基本在闽东北范围内消亡。

散班后的平讲戏艺人纷纷转行。1956年,屏南县闽剧团成立,一些平讲戏艺人转向乱弹表演,张贤楼就是其中之一,这使后来平讲戏“复活”成为可能。

2002年,屏南县成立地方戏剧研究办公室,并对全县地方戏剧保留情况进行摸底调查。

“平讲戏是发源于屏南的本土戏剧,且曾盛极一时,传播面大。在调查中我们发现,平讲戏还有抢救的希望。”陆则起说。

为此,屏南县组织平讲戏艺术抢救专项工作组深入棠口乡漈头村、熙岭乡四坪村等32个平讲戏重点村,开展平讲戏艺术全面摸底调查和收集整理资料工作。平讲戏的抢救工作由此开始。

2006年,“中国四平戏(高腔)学术研讨会”在屏南召开。得知这一消息,张贤楼等几名老艺人决定参加研讨会。“这是一个全国性的研讨会,这么好的机会,我们也要演一段凑个热闹。”张贤楼说。

张贤楼、张贤读等人将漈头村的平讲戏老艺人、闽剧团退休艺人召集起来,重新组建漈头平讲戏剧团,开始排演平讲戏,在向屏南县有关部门申请参加研讨会的同时,请求屏南县宣传部帮助解决服装、道具等问题。

在各方的努力挽救下,曾一度消亡的屏南平讲戏再次走进人们的视野。

一个30平方米大的场地里,演员们在排练。

老艺人的艰难坚守

7月17日至18日,联合国教科文组织世界地质公园专家组到宁德世界地质公园白水洋园区开展世界地质公园中期评估。评估期间,屏南平讲戏、四平戏等艺人为专家组献上了一场精彩纷呈的演出。

“表演结束后,我们要卸妆,专家组还特意要求留着妆面与其合影。”演出受外国专家喜爱,张贤楼十分骄傲。

然而,感到高兴的同时,张贤楼也难掩忧心——这一次的表演,平讲戏国家级“非遗”传承人张贤读没能上台。张贤楼告诉记者,今年77岁的张贤读因身体不适,住院已有一段时间。

看过张贤楼等人的表演,细心的观众会发现,在舞台上表演的平讲戏艺人,都是“爷爷奶奶”辈的老艺人。

据介绍,屏南县漈头平讲戏剧团现有演员13人,平均年龄在60岁以上。

“戏剧表演需精、气、神三者配合,因此演员要同时兼备脑力和体力。我们年纪渐增,再演几年就演不动了,但平讲戏却仍没有后续的接班人。”张贤楼说。

传承和保护平讲戏,张贤楼等人下过不少功夫。

2006年,为参加“中国四平戏(高腔)学术研讨会”,张贤楼等人将十多个戏曲老艺人召集在一起,成立了屏南县漈头平讲戏剧团,这些老艺人大多是退休的闽剧演员,有一些甚至没有接触过平讲戏。

平讲戏作为闽剧的前身之一,动作基本与闽剧相同,不同的是唱腔和后台音乐。

为吸引更多人学习平讲戏,平讲戏剧团还在屏南县老年大学开课,免费向老年大学的学员传授平讲戏曲艺,这吸引了20多个老人加入剧团。

随着团队规模扩大到40多人,平讲戏开始下乡演出。

“因平讲戏的台词接近生活本色,道白平如讲,唱词方言韵,观众易听易懂,在农村还是比较受欢迎的。”张贤楼说。

然而,这样的发展模式终究难以为继。“下乡演出一个晚上,村里给予3000元的补贴。扣除车费、伙食费等各项费用,演出人员基本是义务参演。”屏南县老年大学校长陆道贵说。

义务演出的同时,因学员都是上了年纪的老人,下乡演出十分辛苦,一些老人开始退出。这种模式在维持了3年之后,以失败告终。

期盼旅游演艺带来春天

8月1日,《祥瑞畲乡》在屏南县体育中心上演。《祥瑞畲乡》是由宁德市畲族歌舞团编排的,贯以畲族歌言和舞蹈的大型畲族节俗歌舞节目,节目独具畲族和闽东地方特色。

“这次与畲族歌舞团合作演出,是屏南开发旅游演艺市场的一次尝试。”陆则起说。

旅游演艺是指在旅游目的地所进行的各种表演活动,以表现该地区历史文化或民俗风情为主要内容,且以旅游者为主要欣赏者的各种表演及演出活动,包括节庆表演、专业演出、仪式表演等动态活动,是旅游体验的重要来源,也是游客进行休闲娱乐的重要吸引物。

这一尝试,不仅对屏南旅游具有积极意义,对屏南本土文化的传承与保护,也是一个福音。

“地方珍惜剧种的传承与保护,没有市场,单靠政府埋单,演得了一时,演不了一世。”陆则起说,“因此,我们的思路是依托《祥瑞畲乡》开发旅游演艺市场。在这台节目的基础上,进行二次创作,将屏南当地的珍惜剧种逐步植入该台节目中,并最终将《祥瑞畲乡》逐渐替换成屏南的本土艺术,打造一台被市场接受的富有地方特色的精品节目,最终实现旅游演艺真正落地屏南。”

结合旅游开展地方文化保护工作,屏南早已做过尝试。

2012年,屏南平讲戏、四平戏、提线木偶等本土技艺被搬上屏南白水洋景区内的舞台。演出为景区增加人气的同时,也为本土艺术找到了市场。

“现在已招收到学员40多人。为了今后能够进行商演,剧团正在向有关部门申请办理演出证。”张贤楼介绍说。

不过,此次所招收到的学员,平均年龄也在40岁左右,少有年轻人对平讲戏感兴趣。

“人亡艺亡,本土珍惜剧种的传承,关键是要培养下一代。但是,年轻人选择一个行业,更关注的是今后的发展。本土珍惜剧种的传承,关键还是要找到发展的出路,只有发展有了出路,才能吸引年轻人学习这一技艺。”陆则起说。

记者手记

民间力量是戏曲保护传承的生命力所在

□黄琼芬

富有地方特色的地方戏剧如何才能流传下去?民间艺术的出路在哪?

这些困惑张贤楼至今也没想明白,他所做的仅是凭着对平讲戏的一份热爱在坚持演戏,不让平讲戏再次消亡。说起平讲戏如何传承与保护,张贤楼说得最多的是:“还是要靠政府大力支持。”

在不少人看来,传承文化传统,保护非物质文化遗产只是政府的职责。但事实是,文化遗产的传承与保护,不能仅靠政府拨款,也不仅是数量有限的专业院团、专业工作者的责任。许多民间艺术的根在民间,土壤在民间,生命更在民间。要让这些民间艺术流传下去,在保护的同时,还要走向市场化。依靠民间、民众的力量,这才是民间艺术传承与保护的生命力所在。

屏南开发旅游演艺市场,正是引导民间艺术走市场化的一个尝试。这次尝试能否取得成功还有待市场的检验,但这种尝试无疑值得肯定。而平讲戏等本土技艺能否借助旅游发展的东风得以传承与保护,也要等待时间的检验。无论结果如何,走市场化都是一个很好的尝试,因为只有依靠民间的力量,民间艺术才能真正富有生命力。

|

532df06f-9d9c-4dd7-af52-5115a1949ffe.jpg)