做老区苏区脱贫攻坚的忠实记录者

编者按:今年是新中国成立70周年。本报日前开辟《壮丽70年 奋斗新时代》栏目,组织记者深入基层一线,开展蹲点调研采访,不断增强“脚力、眼力、脑力、笔力”,用翔实的事例、生动的语言、饱满的热情,讴歌新中国的光辉历程,展现人民群众的奋斗激情,书写新时代的美丽画卷。

庆祝新中国成立70周年,必须牢记中国共产党人的初心和使命。今年全国两会期间,习近平总书记参加福建代表团审议时强调,要做好革命老区、中央苏区脱贫奔小康工作,确保老区苏区在全面建成小康社会进程中一个都不掉队。寻根探源,追溯初心,本报记者纷纷把老区苏区作为采访的第一站,忠实记录老区苏区脱贫攻坚的步伐。今日,本报刊登一组记者深入老区苏区蹲点采访的故事,以飨读者。

福建日报记者黄筱菁(右一)、刘必然(右二)在武平县万安镇捷文村采访。福建日报记者 张杰 摄

东南网5月21日讯 (福建日报记者 张杰 刘必然 黄筱菁 李向娟 赵锦飞 刘益清 全幸雅 杨凌怡 通讯员 吴通华 吴苏梅)

感受老区新变

福建日报记者 张杰 刘必然 黄筱菁 发自龙岩

龙岩作为全国著名革命老区、中央苏区核心区和全省脱贫攻坚任务最重的区域之一,脱贫攻坚成为龙岩记者站新闻宣传的最主要题材。

90年前,红四军自长汀入闽,开辟了中国革命的新局面;90年后,老区群众日子过得怎么样?带着关切,3月中旬,我们在报社领导的带领下,来到“红军入闽第一站”长汀县四都镇楼子坝村姜畲坑自然村蹲点采访。

在地处闽赣交界、离长汀县城近两个小时车程的姜畲坑,我们连续几天走家串户进行详细采访。当地群众在新时代传承红色基因,发扬“干革命走前头,搞生产争上游”的老区苏区精神,发展林下经济,老区全面脱贫致富的梦想一步步照进现实。我们深深为之感动。

在此基础上,我们写出《听,胜利的号角》一文,作为福建日报《壮丽70年奋斗新时代》专栏的开篇之作,于4月1日头版刊登,并得到广泛好评。

随后,在成功由“一煤独大”向生态等多种经济转型的永定区龙潭镇枫林村、“全国林改第一村”武平县万安镇捷文村、当年毛泽东同志亲自修改村名的上杭县才溪镇发坑自然村……老区群众脱贫攻坚的不懈奋斗和坚定步伐,逐一变为记者笔下汩汩流淌的文字。

探访“闽东延安”

福建日报记者 李向娟 通讯员 吴通华 吴苏梅 发自宁德

福建日报记者李向娟(左)在寿宁县南阳镇含溪村采访。(资料图片)

沿着蜿蜒盘旋的山路,记者驱车近一个小时来到著名革命老区基点村——寿宁县南阳镇含溪村蹲点采访。记者见到,青山环抱中的含溪村,村容村貌整洁,村民们告别了昔日的土坯房,住上宽敞明亮的新楼房。

含溪村,素有“闽东延安”之称,是中共闽东特委旧址所在地。如今,全村175户780人,革命烈士达27人,“五老”人员23人。

以往,因为交通不便,含溪村经济发展缓慢,村民们大多依靠茶业和外出打工谋生。早在2007年,含溪村在下派驻村干部带领下,解决了困扰当地群众“行路难”“发展难”“致富难”的问题。

脱贫致富,发展产业是关键。近年来,含溪村依托山地资源优势,引导群众种植桃、李、板栗、杨梅等优质水果,特别是发展茶业。全村高产茶园累计达1200多亩,村民户均拥有高产茶园4~5亩,年茶叶收入达万元以上。

同时,引种樱花苗木,成立含溪樱园农业综合开发有限公司,以“公司+基地+农户”的模式运作,种植樱花2000多亩,带动村民在家门口就业,村民户均年收入提高3200元。

如今,含溪村脱掉了贫困帽,还被评为“文明村”“省级文物保护单位”“省市级党史教育基地”等。

倾听农户心声

福建日报记者 赵锦飞 发自南平

4月19日,本报记者赵锦飞(右)来到政和县澄源乡巨峰农产品合作社了解情况。(资料图片)

老区苏区政和是我省23个扶贫开发工作重点县之一。从1986年开始,全县勠力攻坚,到2019年除了因病致贫的一户贫困户外,全部贫困人口脱贫。

4月17日至4月20日,记者来到政和蹲点采访,一连4天早出晚归,从平原到高山,选择有代表性的熊山街道、东平镇、外屯乡、澄源乡等地,一路前行一路记录,与已经脱贫的贫困户张财俤、周望秀、王宏兵等交谈,倾听他们的脱贫故事和内心想法,采访了下派第一书记、合作社负责人等基层脱贫攻坚带头人,与具体负责扶贫工作的县农业农村局、县扶贫小额信贷助推协会、县卫生健康局、县妇幼保健院座谈,抓特色抓亮点,抓问题抓痛点。

既有与时俱进的创新之举,又有滴水穿石的韧劲意志,政和的脱贫攻坚战走出了一条特色路。经过思考提炼,记者采写的《脱贫攻坚的政和探索》于5月3日在头版头条刊登,以产业、金融、健康等三方面讲述政和脱贫攻坚的故事。同时,配发“记者手记”《“回头看”不可或缺》,对于贫困户反映的痛点难点,直言不讳,特别是高山区扶贫产业的农业保险问题,这正是决战决胜脱贫攻坚战响鼓重锤要解决的难点。

走进叶飞故里

福建日报记者 刘益清 发自泉州

福建日报记者刘益清(右)在占石村部向村支书叶志勇了解红色基因村发展规划。陈鑫炜 摄

南安占石,一个藏在闽南山坳中的老区村,开国上将叶飞故里。4月下旬,记者和通讯员陈鑫炜、黄瑜鹏,二度走进这个小山村,深入感受“红色”“绿色”交响带来的发展效应,采写的报道《红色基因引领绿色崛起》于5月15日在一版重要位置刊发。

此次采访,印象最深刻的就是泉州华侨革命历史博物馆和朝天山生态公园,前者是红色基因之载体,后者是生态发展路径的一个很好样本。此两处亮点,正是占石村“以红色文化铸魂,以绿色理念崛起”发展思路的集中体现。一方面,占石村大力传承红色文化,深入挖掘其内涵,推动红色基因的传承,保护盘活红色革命史迹,成为发展的强劲内在动力;另一方面,改革开放后,特别是党的十八大以来,占石干部群众认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念,深入推进生态文明建设,大力发展乡村生态旅游业、特色种植业等绿色产业。

进入新时代,我们有理由坚信,发挥好“红色”“绿色”两大资源,许许多多像占石这样的革命老区村,必将进一步焕发勃勃生机,谱写出发展的最强音。

调研贡米产业

福建日报记者 全幸雅 发自三明

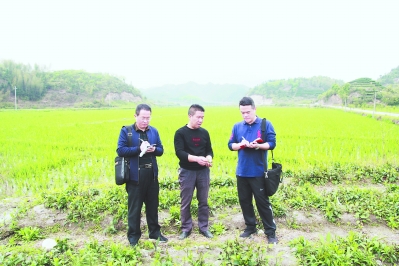

福建日报记者全幸雅(右)在宁化河龙乡河龙贡米试验田采访专家工作站高级农艺师曾仁杰。(资料图片)

去年全国第一个农民丰收节,记者前往宁化探秘河龙贡米新生的故事。

河龙乡地处高山区,坡度大、地块小的地理特点决定了农产品种植难以产生规模效应。前几年,随着水稻育种科技日新月异,河龙贡米的米质优势和价格优势荡然无存。“没钱赚”,导致2000多户农户有的改种蚕豆、生姜等经济作物,有的弃耕外出务工。“农产品利润低、农田抛荒率高、村子空心化”的问题长期阻碍河龙乡脱贫之路。

记者在采访调研中了解到,河龙贡米产业的主要症结在于品种老化。果不其然,在设立院士工作站、品种选育、统一种植标准后,昔日贡米擦亮金字招牌,重新焕发生机,“飞入”寻常百姓家。去年,河龙乡的683户贫困户共种植3145亩河龙贡米,原本无人问津的大洋梯田成了香饽饽,农民耕作甚至成了河龙一景,梯田饭庄、采摘园也多了起来,河龙乡正呈现出一二三产业融合发展的态势。

通过蹲点采访,记者更加深刻地认识到:步入新时代,农业要成为有奔头的产业,必须充分运用科技力量、转换经营理念、引入新兴企业主体,摆脱低效益、低附加值的粗放特点,让老百姓有信心,脱贫攻坚的干劲儿才会更足。

点赞奋斗精神

福建日报记者 杨凌怡 发自漳州

助发畜牧养殖合作社负责人王炎元向本报记者杨凌怡(左)演示饲料喂养的技巧。福建日报记者 苏益纯 摄

近日,我来到漳浦县前亭镇助发畜牧养殖合作社蹲点采访。

今年58岁的王炎元是合作社的负责人,多年前外出创业,小有所成后便回到家乡,积极响应乡政府的扶贫号召,成立畜牧养殖合作社,为村民们带来了脱贫的新希望。

“我们为贫困户们提供场地、设备、牛崽、饲料,希望吸引更多的贫困户一起出力,一起奋斗,过上更好的生活。”王炎元对家乡和乡亲们有着热切的情感,他始终相信,只要大家共同努力,家乡的生活就会变得更好。

“有了这个合作社,我终于可以拿到一份稳定的收入了。”村民王振海是入股合作社的成员之一,以前在外打工,收入只够勉强维持温饱,一家五口挤在一座老房子里生活。自从听说创立了这个合作社,他立刻回到家乡入股。“去年分红之后,我家盖起了新房子,这种生活我以前想都不敢想。如今,我的母亲和两个儿女有了更好的生活条件。”

合作社里如今饲养着2000多头牛,已有32位贫困户参与其中。每天的工作虽然辛苦,但是能够在亲人身边,能够通过努力摆脱贫困,他们已经很满足了。

他们的奋斗精神,深深地打动了我。在生活中,无论遇到什么难题,只要怀抱热忱,不停步履,未来总会为努力的人带来令人惊喜的回馈。 |