新闻战士仓夷的幸福观:按理想来自由生活

| 2025-07-01 10:49:02 来源:福建日报 责任编辑:周冬 我来说两句 |

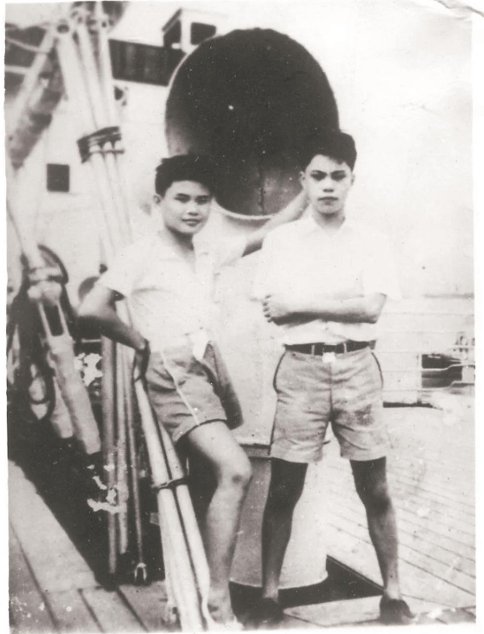

1937年,仓夷与陈元翼在回国的邮轮上合影。左为仓夷。(图片均来源于《仓夷文集》)

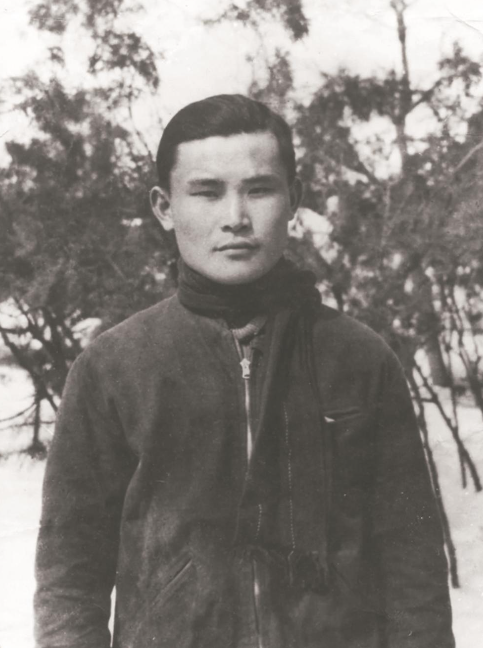

1946年仓夷在北平颐和园排云殿前的留影 在烽火连天的抗战岁月里,有一位青年华侨怀揣着报国之志,毅然踏上回国抗战的征程。他就是仓夷,原名郑贻进,祖籍福建福清,1921年出生于马来亚的华侨工人家庭。在新加坡华侨中学求学期间,他接受了中国文化教育,并受进步思想启蒙,渐生报国之心。 1937年春,年仅16岁的仓夷告别父母弟妹,与陈嘉庚之子陈元翼同行,经香港回国,开启了寻求抗战报国之路。然而,当他来到武汉,却对国民党的抗战意志深感失望。于是,他辗转到晋南,考入山西民族革命大学学习。结业后,他担任二战区司令部《西线》杂志编辑,沿着黄河防线进行采访。 1939年,他发表长篇报告《华北的敌寇在挣扎》,随后前往晋察冀边区,先后担任民族革命通讯社、《救国报》记者。在这里,他“终于找到了人民的救星——中国共产党”。1940年冬,仓夷光荣加入了中国共产党,1941年1月转任《晋察冀日报》及新华总分社记者。 抗战期间,仓夷多次穿越封锁线,深入危险区域采访,采写了近百篇作品,如《爆炸英雄李勇》等。他的报告文学《纪念连》荣获晋察冀边区鲁迅文艺奖金委员会“文学奖”。郭戈奇曾评价他:“在艰苦伟大的抗日战争的年月里,他那多量而又出色的通讯报告,曾起了鼓舞战斗情绪、坚定胜利信心的作用;他曾是晋察冀有名的青年新闻记者。” 然而,命运却对这位英勇的新闻战士十分残酷。1946年8月,仓夷奉命调查“安平事件”,途经大同时遭国民党特务诱捕杀害,年仅25岁。这位未死在日寇枪下的新闻战士,倒在了同胞叛徒的刺刀下。 仓夷虽然牺牲了,但他为我们留下了宝贵的文学遗产。他生前亲自整理汇编的《幸福》一书,蕴含着他对幸福的深刻理解。1946年上半年,仓夷受组织派遣驻北平参加《解放报》编辑工作,其间他选编了自己在晋察冀边区7年间所写的一部分报告文学,准备以《幸福》为书名出版,“献给对‘晋察冀’生疏,然而又时刻神往的读者们”。但由于国民党的阻挠,出版计划未能实现。后来,晋察冀新华书店于1947年印行了《幸福》,由周扬撰写“前记”;东北书店也在1948年11月印行该书,由郭戈奇撰写“前言”。两个版本《幸福》的篇章内容完全相同,均包含7篇文章(包括14个故事)。 郭戈奇在《幸福·前言》中说:“我们悼念这位可爱的热血的青年华侨战友,让他那勇敢的进取的精神,同着‘幸福’的传播,永远激发起每一个正直的灵魂吧!”那么,仓夷是如何从他百余篇报告文学当中,挑选出14个“实人、实事”的呢?烽火年代的主题为什么是“幸福”呢?他用生命捍卫的幸福观于今有何意义呢? 仓夷给自己的这部书题名为《幸福》,有着深刻的含义。他在前言中说:“这本小集子里的几篇文章,是我在晋察冀边区服务七年间,一些当时当地的零星纪事。书名叫做《幸福》,是我的偏见,因为我认为人民能按自己的理想来自由生活,那就是‘幸福’。而这本书里所写的人物故事,正是表现了这种生活的几个侧面。” 其实,这并非仓夷的“偏见”,而是他作为战地记者对时代需求的敏锐回应。当时晋察冀边区虽被称为“敌后模范根据地”,但因战争阻隔,外界对其认知常停留在“战场”“苦难”的模糊印象中。仓夷以“真实的记录者”身份,架起了晋察冀边区与外部世界的桥梁,用鲜活的“实人、实事”满足华北读者们对“新社会”的想象,传递出在晋察冀边区“人民能按自己的理想来自由生活”的幸福是值得为之奋斗与向往的核心信念。 《幸福》的第一篇《晋察冀边区生活杂记》,包含4个日常生活故事,将“幸福”具象化。其中《婚礼》记录了易家庄的一场集体婚礼:三对新人穿着蓝布新衣,在村小学礼堂交换手帕、钢笔作为信物。村长在致辞中痛斥“十五岁闺女嫁六十岁老头”的旧俗,强调“婚姻是自愿的”。新娘霍振娥大方地将钢笔别在衣襟上,展现出自信与自豪。这场婚礼不仅形式“新”,更重要的是象征着婚姻不再是“被安排的命运”,而是“按自己的理想来自由生活”的起点。 该篇中的另外3个故事——《劳动美化了大地》《少年刻字工人张云山》《冬学》,同样展现了边区人民“幸福”的日常。仓夷描绘了胭脂河两岸党政军民一齐动员进行麦收的“无限愉快蓬勃的气象”;刻画了在新劳动条件下,一个刻字工人提高文化水平并能创作动人诗歌的形象;记录了冬学运动中乡村群众活泼严肃学习文化的情景。这些都是边区群众在共产党、八路军领导下追求创造出的日常生活,是国统区旧秩序下无法想象的。 在《冬学》中,仓夷还记录了胭脂河旁小村“石桥”里,冬学课堂上男女老少朗诵“中国人,爱中国”的场景。当离开小村时,他耳边仍回响着这句话,深感其意味深长,因为这句话道出了整个抗日根据地人民对祖国的热爱。 仓夷的幸福观并非建立在虚幻之上。《幸福》中间3篇的7个故事,几乎都以战争的残酷为背景,说明“自由生活”的权利其实是边区人民用鲜血与抗争换来的。仓夷对战争的描写,没有回避任何细节的狰狞。《反“扫荡”断片》中,日军将粮秣委员张俊林绑在柱子上,“滚烫的开水从他被撬开的牙缝里灌下去,嘴唇、舌头,焦赤了,下颊、脖子,全都臃肿起来”。《无住地带》中,日军实行“集家并村”政策,将沿长城线村庄毁灭,烧毁小草棚,荒芜田地,把百姓驱赶到“人圈”,“黑夜里这大山谷里吹出来的风,都带着焦臭味”。在《边界上》中,日军在炮楼旁对12名百姓施以苦刑,逼问谁为八路军工作,对妇救会主任陈雪,“用枪托和皮靴敲打着她的脊梁”。 但仓夷没有被战争的残酷所淹没,他看到了边区军民不屈不挠的抗争精神。张俊林脱险后“嘴角的血丝”,宋天德连夜转移老乡的身影,张晓生临终前的呐喊,刘万举拒绝给日军带路,陈雪拒降的决绝,这些都证明了当人民为“按理想生活”而抗争时,他们已经活成了“幸福”的模样。这种幸福超越了生存层面,指向精神与社会的“自由生活”。 《幸福》后3篇的《李雨》《爆炸英雄李勇》《小女工》,讲述了3个人物通过抗争与劳动掌握生活主动权,建构“幸福”生活的故事。李雨是怀涿县游击区的青年领袖,在残酷的“清剿”中历经多次生死考验,成长为坚定的抗日骨干。他拒绝地主的贿赂,发动群众,组织“演习会”,让农民揭露当地恶霸罪行,“把高永海这大恶霸打倒了”,建立起稳固的游击根据地。在他看来,幸福就是群众能自主当家,摆脱恶霸压迫,按自己的意愿参与抗日、维护权益。 爆炸英雄李勇是五丈湾村自卫队中队长,父亲被日军刺死后,他怀着仇恨投身抗日。他带领游击组用地雷战术与日军周旋,战斗中灵活运用“快枪与地雷结合”的策略,让日军防不胜防。他的战绩得到军区嘉奖,成为“李勇运动”的标杆,激励着更多民兵参与爆炸战。他认为幸福就是家园能安宁生产,村民能安心种地、收获粮食,不被战火破坏生活秩序。 小女工左庆荣自幼父母双亡,在子弹厂找到了“家”的温暖。她从拣子弹壳的新手成长为熟练的底火组工人,面对火药爆炸的危险,她毫不退缩,坚持工作。她关心工友,把帮助工友进步当成自己的责任,最终,“全厂工人选举左庆荣当女劳动英雄了”。她将自己的劳动与前线战士的需求紧密相连,认为“多造子弹,打跑鬼子,家乡才能恢复白杨成林的安宁”。对她而言,幸福不是个人的安稳,而是通过劳动参与抗战,为让更多人能按理想生活贡献力量。 仓夷的幸福观是那个烽火年代的写照,反映了边区人民在共产党领导下追求自由生活的精神。在当时,晋察冀边区虽面临战争的严峻考验,但人民努力按照自己的理想生活。仓夷以笔为媒,让外界了解到边区人民的幸福生活。在今天的和平年代,仓夷的幸福观依然具有重要意义。它提醒我们,自由需要通过具体行动去争取,幸福在于按自己的理想生活。 (作者单位:福建师范大学历史学院) |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327