菲律宾首都马尼拉北郊的华侨义山上庄严肃穆,一座菲律宾华侨抗日烈士纪念碑巍然矗立,碑上镌刻着抗日华侨英烈谱,抗日侨领张旭高的名字列于其中。不远处,一座刻着“张昭明烈士”字样的纪念碑是张旭高的衣冠冢,碑面的墓志铭记录着他刚毅不屈、为国奉献的一生。

近日,记者拜访现居于福州的张旭高之子张载三,通过他的讲述回顾张旭高用生命诠释忠诚与勇气的抗战事迹。

狱中托信:钢铁意志铸忠魂

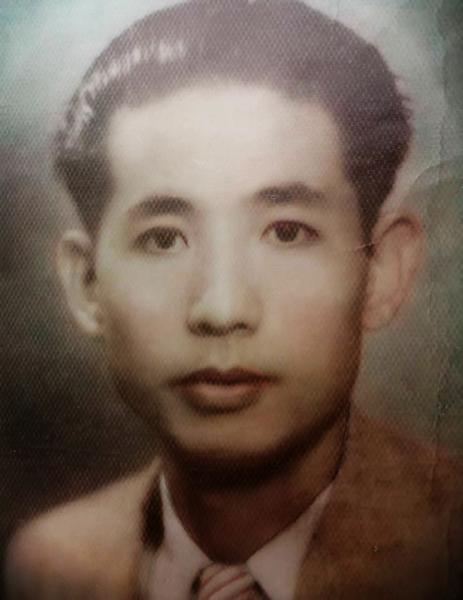

张旭高 张载三供图

“我的父亲,是一名坚强的共产党员。”张载三用这句话开启了对父亲的回忆,“坚强”是他描述父亲形象时提及最多的词汇。

张旭高之坚强,在于他至死不渝的崇高气节。1944年1月12日,大批日本宪兵包围张旭高在菲律宾的住所将其逮捕。关押期间,张旭高被酷刑鞭笞,受尽折磨,但他始终坚贞不屈,严守华侨抗日游击队的机密。同年2月11日,其夫人郑惠英前往探监时亦遭扣押,直至12月19日才获释。

张旭高口信

得知夫人平安回家,张旭高设法托人捎口信安慰家人,并在口信中表明愿为国家献出生命的决心:“家里有你回去,我一点挂虑也没有了。关于我的一切,你们只管放心,我没有做任何对不起国家民族的事,只是对国家民族全无贡献,老母幼儿不能再见一面,深为遗憾而已。”不曾想,这段口信竟成为遗言。随着日本在太平洋战场节节败退,日军大肆屠杀菲律宾在押抗日志士。日寇投降前夕,张旭高惨遭杀害,牺牲时年仅42岁。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是张旭高为国捐躯的80周年。“我父亲离开我们很久了,他牺牲时我才九岁,印象并不深刻,但在整理材料的过程中,我才越来越深刻地认识到他是一个很坚定勇敢的人。从二十几岁参加革命到42岁牺牲,父亲一直冲在最前线。”张载三说,如果能给父亲写一封回信,他想告诉父亲:“一家人都平平安安过上了幸福的日子,您可以放心,大家会继承您的遗志把工作做好。”

以笔为枪:掀起援国抗战热潮

张旭高在上海大学社会系学习(右一)

“凡此沙场浴血,敌后除奸,在三年苦斗中,先后壮烈地牺牲了数百位中华好儿女,为中华民族,为菲律宾人民在反侵略、反强权、反帝国主义的英勇斗争史上,写下了光辉的一页。诸先烈之丰功伟绩,可传之千秋万世,英名长在,浩然正气充塞于天地之间,永垂不朽!”

在菲律宾华侨抗日烈士纪念碑碑志中,记录了太平洋战争爆发后,菲律宾广大华侨与当地人民英勇无畏抵抗日寇的斗争历程。张旭高作为当地的抗日侨领,抗日事迹感人。

张旭高,又名张昭明,字问鸥,1903年出生,福建龙岩人。1924年在集美学校读书期间,张旭高与同学共同创办了龙岩籍留学集美学生会的会刊——《到民间去》。离开集美后,他先进了广州中山大学,后转入上海大学社会科学系深造。1927年2月创办“龙岩、漳平、宁洋宣传人员养成所”,任所长兼教员,培养了一批工农运动骨干。同年他加入中国共产党。1928年转往上海等地活动。

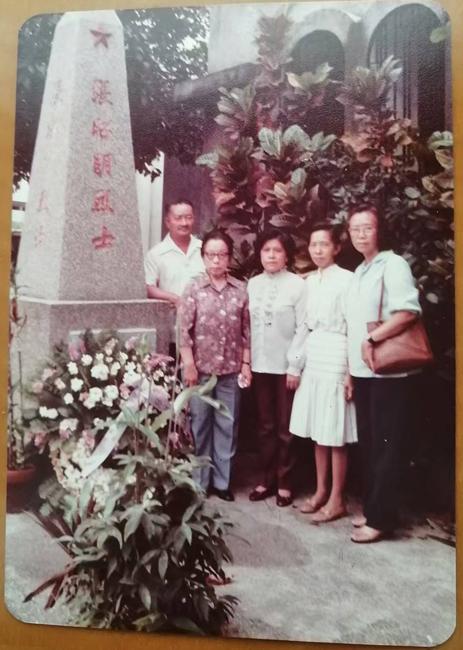

郑惠英(左二)和友人在张旭高纪念碑前留影 张载三供图

后因斗争环境日趋险恶,张旭高被迫于1930年秋前往菲律宾。1931年应宿务中学之聘,任该校训育主任兼史地教员。张旭高精研地理,收集参考资料甚丰,且讲解详尽,在华侨教育界享有盛誉。1933年应友人之约,张旭高前往马尼拉市郊创办巴西中华学校,并任校长。张旭高亲自授课,积极宣传革命道理和爱国思想。在夜校的学员中,有许多进步分子如张道时、张道扬、庄申远、陈正华等,后来都秘密回国奔赴延安参加革命斗争。

1936年秋,日本帝国主义侵略魔爪伸入华北,民族危机日重。张旭高与多名志同道合者在菲律宾组织成立了华侨文化界抗日救国会。“七七”事变发生后,张旭高意识到,揭露日本侵略军的滔天罪行、争取国际社会对中国的支持与援助至关重要。为此,他联合外报记者多人,组织了中外记者战地考察团,并亲率考察团回到祖国,深入抗战前线,收集资料、照片。张旭高以满腔的爱国热情和犀利的笔锋,为菲岛中外报刊题写了许多反映中国战地实况的新闻报道,在菲岛掀起了支援祖国抗战的热潮。

第二次世界大战结束后,为缅怀其贡献,菲律宾华侨和当地人民在马尼拉为张旭高建立纪念碑,尊他为华侨抗日烈士。

承父之志:不惧困难贡献力量

张载三翻阅记载父亲张旭高事迹的材料 东南网见习记者廖晨 摄

张旭高无私奉献的爱国主义精神深深影响着家人。张旭高牺牲后,其夫人郑惠英毅然带领全家回到祖国,先后在厦门妇联和省侨务部门工作,致力于团结海内外妇女及爱国人士。她曾担任全国人大代表、省妇联常委及省侨联副主席等职务。

张载三大学时期就读于南京大学地质系,毕业后远赴新疆可可托海从事岩矿分析工作。可可托海矿区是我国重要的稀有有色金属工业基地,有色金属是发展现代工业、现代国防和现代科学技术不可缺少的重要材料。

为了共和国从百废待兴到走向富强,20世纪50年代,青年张载三和同事们在恶劣的自然环境和艰苦的生活条件中拼搏奋斗。

张载三重回可可托海 张载三供图

谈及坚持在艰苦环境中不懈奋斗的信念来源,张载三坦言是父亲不屈不挠、遇到困难勇于上前的精神鼓舞了他。

1971年,张载三被调至福州大学任教至退休。“我父亲的一生主要做了两件事,一个是抗日,再一个是办教育。”张载三说,成为教师也算是一种承父之志。

从参加革命活动到海外办学、组织抗日救国运动,再到英勇殉国。张旭高的事迹如同永不泯灭的灯塔,不仅照亮了家人前行的道路,也激励着更多人开拓创新、不惧困难,为实现中华民族伟大复兴的中国梦接续奋斗。

来源:福建日报社全媒体传播中心

记者:陈巧玲 朱琳 见习记者 廖晨

视频:朱琳

更多阅读:

穿越时空的抗战侨声|从舐犊情深到矢志报国 一封家书里的大义赤诚