解码中国近现代翻译史上的“闽派奇观”

| 2025-09-06 08:51:38 来源:福建日报 责任编辑:蔡秀明 我来说两句 |

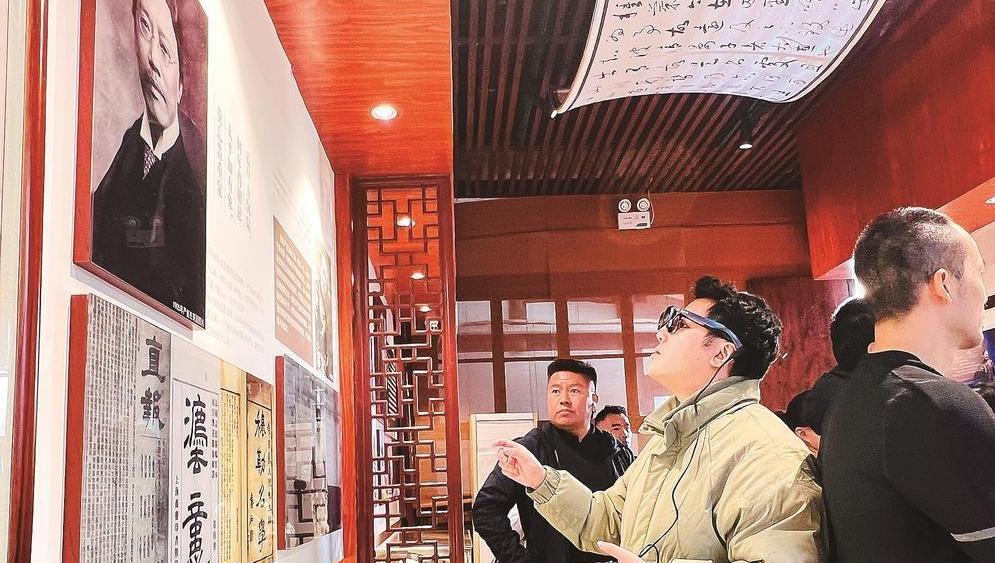

回溯中国近现代翻译史,一个令人瞩目的现象跃然纸上:从严复的《天演论》到林纾的《巴黎茶花女遗事》,从陈季同的《中国人自画像》到林语堂的《吾国与吾民》,从冰心的泰戈尔诗歌翻译到郑振铎的俄国文学译介,闽籍翻译家以集群式的姿态登上中国近现代翻译史的舞台。据不完全统计,仅1840—1949年间,福建就涌现出上百位在全国有影响力的翻译家,涵盖文学、哲学、政治学、经济学、科技、心理学、军事、外交等众多领域。他们不仅数量庞大,更在多个领域开创先河:严复是系统引进西方思想体系的第一人,林纾成为翻译外国小说数量最多的破冰者,而陈季同则是最早将中国文学译介到欧洲的先行者。近代闽籍翻译家成群涌现的现象,被当代学者称为“中国翻译史的闽派奇观”。 为什么天才总是成群地来?这是人类学家克罗伯曾提出的一个具有深远影响的问题。近代闽籍翻译家群体的崛起,似乎有力地印证了“天才成群地来”这一历史追问。那么,究竟是什么原因促使如此之多的翻译家在近现代福建集中涌现?显然,闽籍翻译家群体的崛起并非偶然,而是有着多元复杂的因素,包括地理环境、地域文化、教育体系以及群体效应,等等。这些因素的共同作用催生了这一独特的文化现象,使得闽籍翻译家在近现代中国翻译史上留下了浓墨重彩的一笔。 首先,福建地处中国东南沿海,自古以来便是海上丝绸之路的重要起点。福州作为海上丝绸之路的重要枢纽,自宋元时期就形成了“州民半杂蕃户”的多元文化格局。据《闽海关志》记载,宋哲宗元祐二年(1087年)即在泉州设福建市舶司,福州港在明代即设有市舶司,明代由于海禁,对外贸易仅限于琉球国的进贡贸易,贡船多舍泉而趋榕。福建独特的区位优势赋予了福建人“开眼看世界”的先天敏感度,也为近现代接受西学奠定了心理基础。1844年,福州开埠后,随着中外交往的拓展,尤其是商业贸易的发展,外语人才需求量随之激增。外国领事馆、教堂、教会学校等机构密集设立,使福州成为中西文化碰撞的前沿阵地。特别是马尾港的繁荣让福建人比内陆居民更早接触到西方商船带来的新思想和新事物,这种“近水楼台”的地理优势为翻译人才的培养提供了肥沃土壤。 其次,福建历史上曾经出现诸如朱熹、李贽、严羽、蔡襄、林则徐等一大批著名的思想家、文学家,他们的思想文化构成了闽籍翻译家的独特文化资源。自朱熹开创闽学以来,福建逐渐形成了“重经世、尚实学”的学术传统,当西学东渐浪潮袭来,这种传统迅速转化为对“格致之学”的追求。加之福建历来以开放包容的文化氛围著称,对外来文化展现出独特的接纳与融合能力。这种文化特质使得闽派翻译家在接触西方文明时,能够更加自如地进行吸收与转化。一方面,他们积极顺应时代变迁,将翻译事业与国家的现代化进程紧密结合;另一方面,他们善于将外来文化本土化,并非简单地照搬西方思想,而是通过中国传统文化的棱镜对其进行理解和诠释。例如,严复将赫胥黎进化论思想与程朱理学相互参证,林纾用桐城派笔法演绎狄更斯小说,都彰显了闽学传统的创造性转化。正是这种既尊重传统又勇于开拓的闽学文化精神,为“闽派翻译”的崛起奠定了坚实的文化根基。 再次,福建船政学堂创办于1866年,是中国第一所近代海军学校,也是中国近代航海教育和海军教育的发源地。船政学堂实行开放型的教育方式,分为前后两学堂,前学堂为制造学堂,又称“法语学堂”,目的是培育船舶制造和设计人才,开设有法语、基础数学、解析几何、微积分、物理、机械学、船体制造、蒸汽机制造等课程,优等生后被派往法国学习深造;后学堂为驾驶学堂,亦称“英语学堂”,旨在培养海上航行驾驶人员和海军船长,主要专业开设英语、地理、航海天文、航海理论学等课程,学习优异者选送英国留学。这种“前堂学法语、后堂学英语”的双语教学模式,培养出了严复、罗丰禄、陈季同、詹天佑等近代中国第一批精通西学的专业人才。由于船政学堂不仅教授外语,而且注重专业技术能力培养,让学生参与外文技术资料的翻译工作,这种教育理念造就了一大批既懂外语又精通专业的复合型人才。据统计,福建船政学堂毕业生中从事翻译或外交工作的比例远超同期其他新式学堂。尽管船政学堂设立的初衷在于“师夷长技以制夷”,但其创办伊始就“追求技术与西方同步”,率先编纂“技术用语和机器设备规范”,开启了中国规范化翻译先河。 最后,在“闽派翻译”的发展历程中,翻译家不仅致力于翻译实务,而且积极推动翻译共同体的形成。他们通过组建团体、创办刊物和筹划出版等多种途径,构建了一个紧密互动的翻译社群。1904年,林长民等福建籍留日学生组建了翻译团体“闽学会”,致力于翻译日本和西方的人文社会科学著述,系统翻译出版了《闽学会丛书》。1921年,由郑振铎等人发起成立的“文学研究会”,其明确宗旨是“研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”,使翻译活动从个体行为升级为文化运动。在严复、林纾、郑振铎、冰心、林语堂等翻译大家的引领下,他们的翻译思想和作品对后续译者产生了深远的影响,构建了一个良性互动的翻译生态圈,产生了一种显著的群体效应。这种效应不仅体现在翻译水平的持续提升,更体现在翻译文化影响力的广泛传播,从而使“闽派翻译”在中国近现代翻译史上占据了举足轻重的地位。 综言之,近代闽籍翻译家之所以能成群涌现既得益于福建特有的开放基因与教育创新,更源于将地域优势转化为文化生产力的集体智慧。这种“立足本土、面向世界”的翻译精神,对于当今全球化时代的文明对话仍具有启示意义。 近代闽籍翻译家群体的崛起,深刻介入并改变了中国的现代化进程。翻译并非只是简单的语言转换过程,更肩负着重要的时代文化使命。近现代中国知识分子的文化使命决定了他们作为翻译家的眼光,促使他们积极参与到中国近现代的社会转型之中。不难发现,“闽派翻译”在中国近现代思想文化交流中呈现出双向互动:一方面通过引进西方的先进思想与文化,以异域风采和深刻思想为近现代中国提供了考察世界、发现自我、启蒙大众的多重视角;另一方面则开启了将中国传统文化推向国际的“文化输出”模式,增进世界对中国的了解与认知。这种双向的文化互动,不仅开阔了国人的视野,而且推动了中西文化的深度交融与相互认知。因此,作为跨文化交流的桥梁,“闽派翻译”的意义远远超出了通常的文学意义范畴。 诚然,闽籍翻译家群体的历史贡献和深远影响已远远超出了翻译领域本身的范畴。例如,在思想层面,严复通过译介进化论和自由观,不仅为近代中国引入了全新的思想资源,更在深层次上重塑了国人的认知范式,有力推动了思想启蒙的进程;在文学领域,林纾的译本以其独特的艺术魅力和语言风格,培养了整整一代人对现代小说的审美情趣,为中国文学的现代化奠定了坚实的基础;在跨文化传播方面,陈季同、林语堂等闽籍翻译家通过双向译介,不仅将中国传统文化介绍给世界,同时也将西方文化引入中国,开创了“文化输出”的新模式,促进了中外文化的交流与融合。此外,值得关注的是,“闽派翻译”群体还构建了“翻译—教育—出版”的完整文化产业链:从商务印书馆的编译所到《小说月报》的翻译专栏,福建籍知识分子深刻介入知识生产的关键环节。他们不仅引进西方思想,更通过创办报刊、出版译著、兴办教育等方式,将这些新思想传播到社会各个角落,有力推动了中国社会的现代转型。 站在当代回望,“闽派翻译”的意义早已超越一般意义上的地域范畴。“闽派翻译”的先贤以他们集体的智慧证明:真正的翻译不仅是语言的转换,更是不同文明之间的创造性对话。福建作为翻译家的摇篮,其持久生命力正源于其独特的文化基因:一方面,海洋文明的开放性赋予福建人广阔的国际视野和包容的文化心态;另一方面,闽学传统的根植性则为福建翻译家提供了深厚的文化底蕴和坚定的文化自信。正是这种开放性与根植性的完美融合,赋予了闽籍翻译家群体在文化传承与创新中的独特地位和卓越贡献。 (作者单位:福建社会科学院文学研究所) |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |