闽关铜币局:晚清地方铸币实验一隅

| 2025-09-09 10:18:52 来源:福建日报 责任编辑:周冬 我来说两句 |

“大闽关”

“高低闽关”

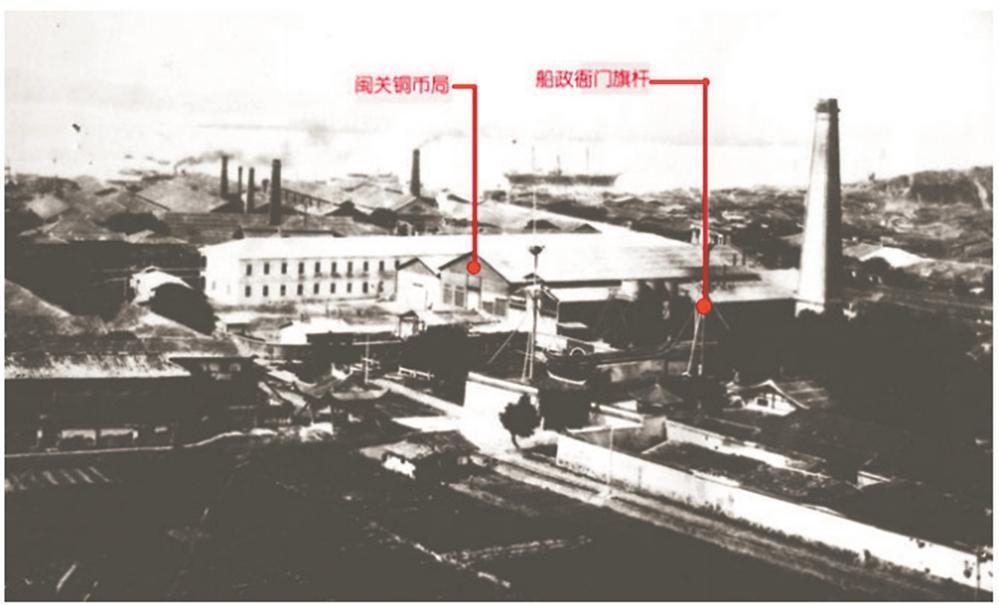

闽关铜币局厂址 甲午战争后,中国遭遇空前的社会危机,清廷财政入少出多,逐渐陷入困境。依靠财政拨款运行的福建船政也周转艰难,铸币自救之举在此背景下适时出现。清光绪三十年(1904年),福建船政局创设“闽海关铜币局”(亦称“闽关铜币局”),试图通过铸造铜圆为船政运行筹措资金、纾解财政困难,福建由此成为国内较早开铸铜圆的省份之一。 其实,早在清同治四年(1864年),闽浙总督左宗棠在奏请制造轮船时就已指出,“轮机来后,兼可铸钱”,并且尝试引进法国机制钱币的工艺。1867年3月21日,福建船政正监督日意格也在备忘录中写道:“用法国系统铸币,(可)达到日产50万枚铜币的产量。”不过,由于船政早期主要专注于赶造轮船,难以兼顾铸钱,所以只是给朝廷进呈少量样币而未大规模铸币发行。 此后,军工经费短缺的困境推动了船政局铸币自给的历史进程。据《福建财政史》统计,1866—1907年间船政经费中有七成来自闽海关拨款。而茶叶出口税是闽海关最主要的收入,但从19世纪80年代末起闽茶外销量急剧下降。比如,1901年茶叶出口税收入只有1886年的五分之一。闽海关的关税收入减少,自然也就削减了船政的经费投入。面对这种困难情形,1904年农历五月,福州将军兼署船政大臣崇善上奏清廷,决定在船政局内创办铜圆厂,以自筹船政经费。应该说,此举不仅是地方力量解决资金问题的大胆尝试,更是晚清财政体制改革的一种新思路。 闽关铜币局的成立过程十分迅速。关于选址问题,崇善决定在停产多年、已经闲置的船政鱼雷厂内铸造铜圆,因为近厂铸币好处颇多:“无须购地建厂,锅炉马力亦可由近厂带用。机器零件由轮机厂亦能自制。将来仿造鼓铸各项机器,更可愈推愈广……较诸各省便益良多。”此外,按照崇善的构想,铸币局获取的利润首先用来归还购买机器的款项,余下的留作船政经费,以填补闽海关拨款的不足。 1905年农历七月,闽关铜币局正式开办,以候选道马景融为总办、候补知府马庆骐为提调、候选县丞张启正为总监工。至于闽关铜币局的规模,时任户部侍郎陈璧在其《望岩堂奏稿》中有过说明:“厂房十一间,办公及员司匠役住房、库房七十间,熔烘等炉五十二座,水井一口,水柜三具,烟囱一座,引擎一副,锅炉三座,辗片机十二架,舂饼机八架,光边机十一架,印花机二十架,各项零星机件皆备。” 铸币工厂正式投产后,厂内气氛热烈而忙碌。炉火熊熊燃烧,机器轰鸣作响,工匠们挥汗如雨地操作着大型冲压机。参与铸币的工匠回忆称,“一模子冲下去,就有铜钱掉落”。按计划铜币局每日生产铜圆160万枚,但由于机器设备不够精良,加之工匠操作不够熟练,开办之初产量很低,常常日铸不足10万枚。1905年9月30日的《中外日报》就说:“迨十二日开工,自晨至夜,核计所出,向之订购八十万者不及十万,局内上下骇绝。”因此,铜币局后来不得不违反清廷规定,向日本购买铜饼直接印花,才将产量逐渐提高至每日50余万枚。 闽关铜币外观设计十分注重中国传统和西方元素的融合,工艺精美,但所铸铜币品种单一,只有一种相当于十文钱的铜圆“光绪元宝”。该铜圆直径27毫米,重7.10~7.40克,以紫铜质为主,少量黄铜质。根据正面“闽关”二字大小、背面坐龙图案及英文字体的不同,闽关铜圆分为5种版式:“大闽关”“小闽关”“异刻闽关”“斜闽关”和“高低闽关”。 通行版式正面珠圈内写有楷书“光绪元宝”四字及满文小字“宝福”,上端边缘铭刻“福建官局造”字样,下方标明“每枚当钱十文”,两旁对称分列“闽关”二字,表明其为福建闽海关铸造。钱背中央珠圈内画有一只蟠龙,外圈沿边刻有英文“F.K.CUSTOM-HOUSE”或“FOO-KIEN CUSTOM”(即福建海关)以及“10 CASH”字样,两者之间以小五角星隔断。可见,作为晚清时期唯一一所海关附设铸币局所发行的铜圆,其设计带有鲜明的时代特色。有钱币鉴赏家评价道,保存良好的十文铜圆“压制一流,完美无瑕”,说明当时的铸造工艺较为精湛。 闽关铜圆进入市场后,主要在福州等地流通,用于日常小额交易和船政付费,而大型商业往来仍依赖银圆和旧铜钱。流通初期,商户对新币抱持谨慎态度,定价铜圆时只愿按面值使用,不愿额外溢价。此外,福州除了闽关铜币局还存在两个铜圆铸币机构,即光绪二十六年(1900年)闰八月开办的福建官银局和光绪三十年(1904年)建立的福建机器局附设铜币西厂。 三局铸币各有所重,官银局银铜兼铸,后期以铜为主,另外两局则专铸铜圆。三局在福州铜圆市场竞争激烈,为求生存而竞相使用贬值、降价的销售策略,并在铸造时降低铜圆成色,以致市场充斥劣质铜圆,各局也在恶性竞争中损失惨重。而粤浙等地铸币厂铸造的铜圆流入福建,更是增加了闽关铜圆的竞争压力。因此,闽关铜币局的亏损局面很快凸显出来,终至负债累累。 光绪三十一年(1905年),户部尚书鹿传霖奏请限制地方设厂铸造铜圆。次年农历七月,清廷着手整顿铜币,整合各省造币厂,命户部侍郎陈璧为钦差考察铜币大臣,到各省查考详情。自十一月开始,陈氏陆续考察了开封、武昌、南京、清江浦、广州、福州与安庆等地铜币厂的制造发行情况。1907年农历二月,陈璧自广州抵达家乡福州。他是闽侯县人,为官以来十分关心福建的经济社会建设,曾多次上奏整顿福建船政局。此次回闽考察铜币厂,尤其关心闽关铜币局的情况。陈氏亲赴马尾福建船政局实地考察,竟然发现铜币局“厂屋半就圮毁,机器霉锈,材料散蚀,腐败情形实堪诧异”。 闽关铜币局的衰败状况,使得陈璧恨铁不成钢地说:“各省币政之坏,亏耗之多,未有甚于闽省者也。”他在调查中还发现,总办马景融、提调官马庆骐、监工张启正等在采购原料设备时勾结洋商,致使劣质铜料充塞厂库,铸币质量下降。对此,陈璧毫不留情地予以揭露,清廷最终将腐败官员革职查办。一系列腐败行为的出现,应该是闽关铜币局走向失败的重要原因。 陈璧督察后还建议简化铸币机构,只保留福建官银局而裁撤另外两局,闽关铜币局由此停办。由马尾鱼雷厂改造的铸币厂因此很快荒废,机器生锈,厂区破损。曾经见证铸币局兴衰成败的官员离开之际不禁感叹,曾经热闹兴旺的铸币车间已成“厂屋半就圮毁”的断壁残垣。1907年以后,清廷对货币发行的控制力大大加强,除广东、湖北两省外,包括福建在内的其他各省都停止了铜圆铸造工作。闽关铜币也逐渐退出了流通市场,只是零星见于档案记载并被私人收藏。值得一提的是,今天闽关铜币已成为钱币收藏与研究领域的热门文物。在各大拍卖会和钱币展览中,福建闽关铜圆的出现常常会吸引众多收藏家和研究者的目光。 闽关铜币局的历史一页虽然只是晚清地方铸币实验的一个组成部分,但也成了中国近代财政改革史上的重要案例。它不仅是唯一一所附设于海关的铸币局,体现了福建作为近代开放窗口的地域特色,而且采用了较为先进的铸币技术,彰显了近代中国人追逐世界发展潮流的可贵努力。 (作者单位:福建师范大学社会历史学院) |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |