屏南闯出高山农业的融合突围之路

| 2025-11-20 08:11:15 来源:东南网 责任编辑:孙劲贞 我来说两句 |

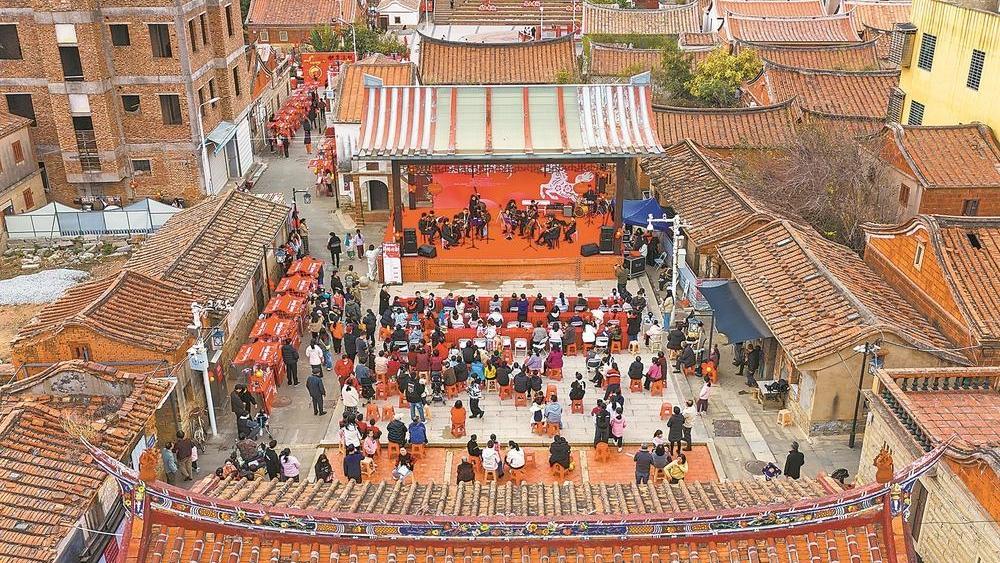

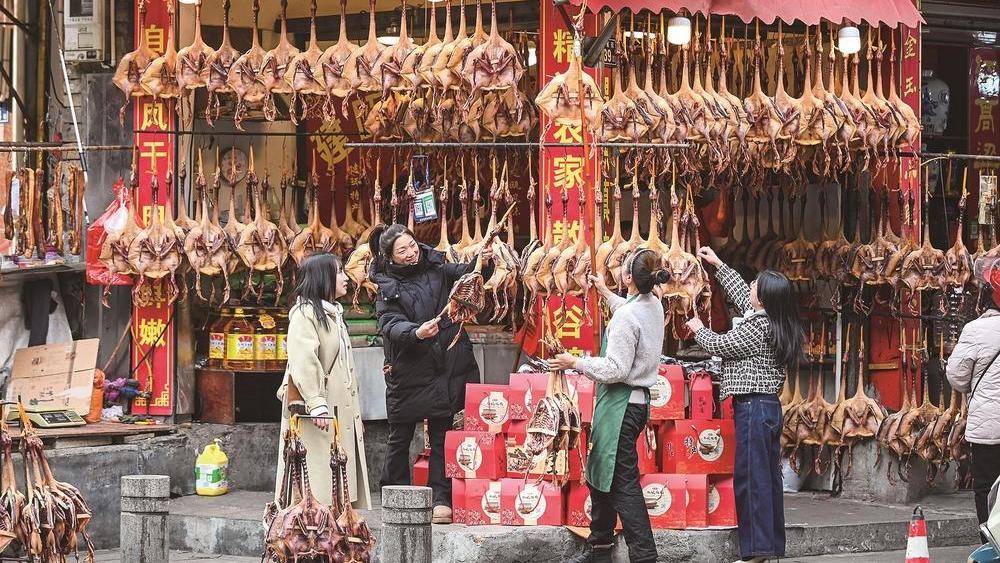

东南网11月20日报道(福建日报记者 周佩青 通讯员 甘叶斌) 党的二十届四中全会提出,加快农业农村现代化,扎实推进乡村全面振兴。屏南地处闽东群峰叠翠间,平均海拔830米,生态绿美清新,曾困于“八山一水一分田”的地理桎梏,被贴上“又贫又难”的标签。但这座生态福地牢记“屏南屏南,观念一变就不难”的殷切嘱托,以“向山而生、向绿而行”的智慧破局,在有限的土地上做足“立体文章”,将先天“劣势”转化为发展“胜势”,蹚出一条三产融合的乡村振兴新路径。 从高山蔬菜的四季轮作破解生态与效益平衡难题,到林下经济的全产业链开发唤醒“沉睡资源”,再到农旅融合的“稻田+”模式重塑乡村价值,一场以生态为底色、科技为引擎、融合为路径的农业变革,正在这片被群山环抱的土地上,书写着乡村振兴的“屏南答卷”。 高山之上种好菜 棠口镇是蔬菜优势产区,立冬时节,晨雾还未散尽,梯田间银链般的蔬菜大棚已透出缕缕暖意。此时,玉米、茄子、四季豆等夏秋茬口作物已陆续采收完毕,农户们正忙着翻整土地,为下一茬花椰菜的种植做足准备。 “大棚种植让我们摆脱了‘看天吃饭’的被动。”棠口镇久顺果蔬农民专业合作社负责人张贤朝踩着泥泞的田埂,看着工人们操作小型旋耕机翻耕土地兴奋地说道。此前辗转在外工作的张贤朝始终放不下对家乡土地的热忱,在2020年毅然回到棠口,流转村中闲置土地400亩进行规模化经营,推进果蔬种植产业化发展,去年销售额达300万元。 如果说张贤朝的田间机器还只是小配角,那么在不远处小型农业机械推广示范园里的农机设备,可谓是闪亮登场。 106亩的示范园里,水肥一体化系统、水稻插秧机、智能打药施肥无人机、水稻收割机、稻谷烘干机等“科技神器”各司其职,构建起粮食种植全流程服务体系,科技感十足的“田间车间”让老农们直呼“大开眼界”。 为何在高山蔬菜基地种植经济效益更低的水稻?原来,若土地长期种植单一作物,容易出现土壤地力下降、青枯病等病害滋生等现象。最行之有效的解决方法莫过于“粮经轮作”,即在夏季改种一茬水稻,让土壤休养生息,从而使下一茬经济作物“站稳脚跟”。 示范园由宸辉农业专业合作社负责运营,将原来农民一年三季种植蔬菜,调整为一年“2季蔬菜+1季粮食”的稻菜轮作模式。合作社负责人张自振表示,轮作有效改良土壤、提升土壤肥力,还降低化肥和农药的使用量,蔬菜种植成本节约了15%。 “小型机械的加持,使插秧效率提升了近十倍,收割效率更是提升了上百倍,以前一人一天收割0.3亩稻,现在一台设备一天就能收割50亩。”棠口镇党委副书记张声祎细算了一笔账,连管理成本和人工成本都降低了近40%,带动周边农户实现“机器换人”,农户积极性得到大幅提升。 据统计,屏南高山蔬菜种植面积达15万亩,是我省最大的夏秋季高山蔬菜种植基地,为我省夏秋淡季蔬菜供给20%以上,全产业链覆盖人口3万多人,占全县从事农业人口的60%以上。 屏南县农业技术和农村产业发展中心主任陆裕华指着规划图介绍,通过省级现代农业产业体系的技术支撑,屏南全力构建“1+N”产业发展格局,已形成“菜—玉米—菜”“稻—菌”等轮作模式,可实现四季生产、周年供应。目前,全县已建成2个万亩基地、10个千亩基地和16个示范基地,推动高山蔬菜从“单打独斗”向“抱团发展”转变。 林下生金绿满川 双溪镇澄新山苍子国家林下经济示范基地内,连片的山苍子树布满山间,空气中弥漫着淡淡的清香,农户们戴着竹编斗笠,娴熟地修剪山苍子苗木枝条。 “山苍子浑身是宝,以其高柠檬醛含量在市场中独树一帜。”福建澄新生物科技有限公司负责人苏好松介绍,公司通过“企业+基地+农户”模式,建成3000亩种植基地,年产山苍子120吨,开发出山苍子精油、避蚊喷雾、洗护用品等终端产品,预计今年销售额可达600万元。 屏南野生山苍子资源丰富,过去由于缺乏系统开发,始终“养在深闺人未识”,未能形成成熟产业链。在当地政府鼓励引导下,澄新科技敏锐“嗅”到山苍子市场潜力,让曾藏于深山的“野果”变成致富“金果”。 这背后,科技创新的赋能是关键。在澄新公司的实验室里,技术人员正在调试新的提取设备。“我们与科研机构协作,正在推进无性系繁殖组培技术,现已完成第一阶段实验。”苏好松指着试验田里的山苍子幼苗说,这项技术突破后不仅解决了公母树难以区分的难题,还将大幅提升种植效率。公司还自行研发中草药溯源系统,让种植、加工、销售全程可溯源,为药企供货筑牢质量防线。 “明年我们计划推出‘我把心愿种屏南’活动。”苏好松透露,公司正在开发线上认领平台,市民可以通过认领树苗参与生态共建,同时还能获得山苍子精油等产品。这种“订单式”发展模式,让林下经济也能实现全民参与、全民共享。 林下经济的崛起,让屏南人意识到:生态资源并非只是摆设,而是可以激活的生产力。近年来,屏南县借“林”发力,做足“林”文章,因地制宜积极推广林下经济新技术、新品种、新模式,引导林农采取入股、出租、转包等模式流转林地经营权和林木所有权,培育出林下种养、森林康养等多种业态,走出了一条生态优先、绿色发展的致富新路。 如今,屏南林下经济的版图正在不断扩展。作为省级林下经济重点县,屏南拥有从事林下经济企业15家,新型林业经营主体40家,累计发展林下经济面积20.73万亩,产值4.7亿元,带动农户1.2万人,正日益成为群众增收致富、助力乡村全面振兴的新引擎。 一亩田的N次方 现下,熙岭乡四坪村的稻田已褪去金黄,二月兰的嫩芽悄悄冒出头来,田间咖啡馆的香气依旧氤氲。远处,云雾缭绕,黛色的山峦起伏,古朴的厝屋点缀其间,仿佛一幅流动的水墨画卷。 谁能想到,几年前这片稻田还是被遗忘的荒地。曾因荒田凋敝、人口流失的传统村落,正因“稻田+”模式焕发新生。 “我们的食光水稻坚持不施农药、不用化肥、自留种子。”屏南爱故乡生态农业专业合作社负责人潘国老介绍,上个月稻子刚收割完,稻谷经过晾晒、包装后,正陆续送往认领人手中。 光种稻能赚大钱吗?答案是不能的。在屏南粮食行动和乡贤回归的号召下,在外经商的四坪人潘国老毅然返乡,从商人变成农民,扛起了“种好一亩田”的责任。在摸索中,他悟了一个道理:“现代农业不能只当作农事来做,种植是基础,还要有换位思考、综合运营的思维。” 于是,“稻田+蔬菜”“稻田+鱼”等多元生态种养模式落地,“稻田+咖啡”“稻田+研学”等文旅业态上新,让一亩田“长”出多份经济效益。潘国老说:“即使是冬日,他们仍可以将咖啡豆烘焙、香草茶制作等体验活动延续下来。”此外,合作社还与多所学校合作开展研学活动,组织孩子们在深秋的田间观察昆虫、学习粮食安全知识,让稻香里飘起书香。 亮眼的数据见证了一亩田的“丰”景:今年四坪村70亩食光梯田收入超过45万元,仅国庆期间,接待游客超3000人次,带动村民人均增收1.5万元。 2021年,屏南县发起“粮食安全屏南行动”,出台《开展“粮食安全屏南行动”活动方案》等系列文件,在全省率先开展“认领一亩田”活动,随着实践向纵深推进,“一亩田”正释放出多元价值,也让种田成为全民共识。 在屏南县,不仅仅四坪村走出了“稻田+”的发展新路,南湾村通过举办稻田音乐会和稻田摄影大赛等活动,将稻田转变为文化展示的舞台;厦地村则推出了“稻田读书分享会”,让书香与稻香相互交融;柏源村凭借千亩梯田的资源优势,举办了丰收节,让农耕文化焕发新活力……在这里,“一亩田”的价值被不断放大,绽放出N次方的精彩。 |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |