【网事】大数据分析师:发掘数据力量的多面手

|

2022年5月20日福建日报网事版(12版)主要稿件: 大数据分析师:发掘数据力量的多面手

肖育民正在收集直播的大数据。

陈俊伟正在分析数据。 东南网5月20日讯(本网记者 林先昌 文/图)福建是数字中国建设的实践起点。2021年,全省数字经济增加值达2.3万亿元、增长15%,占地区生产总值比重约47%。今年4月,省发改委、省数字办发布《福建省做大做强做优数字经济行动计划(2022—2025年)》(以下简称《行动计划》),提出到2025年,全省数字经济增加值超过4万亿元,数字经济核心产业增加值占GDP的比重比2020年提高3个百分点。为保障这一目标的顺利实施,《行动计划》将实施八大行动和27项工程,促进做大做强做优福建省数字经济。八大行动中提到数字人才培育工程,指出要积极培训数字经济创业、从业人员。 根据央视新闻报道,最新数据显示,我国数字化人才缺口已接近1100万。2019年4月至今,人力资源和社会保障部发布的4批56个新职业中,与数字经济相关的新职业超过20个。数字经济的不断发展,正在催生着更多的新职业。到2025年,数字经济带动就业人数将达到3.79亿。 这些新职业人才,借助互联网和大数据的快速发展,改变了原先的工种模式和工作流程,掌握的知识技能也不断迭代更新。近日,东南网策划“数字经济催生新职业”系列报道,选取多个新兴行业内的代表,走近他们,请他们讲述新职业背后的故事。 进入大数据时代,数据对于许多行业来说都很重要,有些数据甚至成为企业的资产,掌握了数据,也就掌握了流量。如今的企业需要通过数据分析来实现精细化运营,降低成本、提高效率,“大数据分析师”的职业应运而生。对普通人而言,“大数据分析师”还带有一丝神秘感,本期《网事》带你了解这一职业,听分析师解密“数据”不一样的力量。 研究数据 让数据开口“说话” 陈俊伟和肖育民都是“95后”的小伙子,大学毕业后经过两三年的锻炼,现在已成为公司的技术骨干。他们所在的公司是一家集合图文、短视频、达人直播、店铺代播、品牌供应链等为一体的综合性MCN机构。 陈俊伟毕业于闽江学院电子信息科学与技术专业,在大学期间就经常与各种不同的数据打交道,目前工作中的数据分析、数据采集、数据归纳对于他来说早已轻车熟路。陈俊伟告诉记者,大数据分析师更为准确的称呼是大数据工程技术人员,即从事大数据采集、分析、挖掘等技术研究,并加以利用、管理、维护和服务的工程技术人员。 记者了解到,这项职业的工作任务还包括研究、应用大数据平台的体系架构、技术和标准,设计开发、集成、测试大数据软硬件系统,监控、管理和保障大数据安全,大数据建模与大数据分析,提供大数据的技术咨询和技术服务等。 陈俊伟介绍,他们的工作侧重大数据采集、分析、挖掘等技术研究。在他看来,这些数据都会“说话”,甚至有时必须让数据来说。 梳理数据 帮企业调整运营 那么,大数据分析师具体是如何工作的呢? 陈俊伟每天的工作是从处理各种数据表格开始的。“时下头部达人之间流行哪些元素?头部带货达人选择的产品有哪些?采用什么样的形式和内容才能成为爆款?同行业竞品的数据分析……”陈俊伟在公司更偏重于数据管理分析,他的工作如同公司在达人带货、品牌孵化等产品线上的“数据大脑”。这个“大脑”不简单,相当于产品线上的中枢。这些数据需要陈俊伟每天搜集并实时更新。 以他手上正在研究的零食销售市场的大数据为例,先了解目前爆款的零食产品有几款、头部达人有哪些正在带货。接下来通过大数据进行分析,这些产品如果匹配给公司达人,要怎样达到满意的销售量?要匹配什么样的资源?“这些数据有的不是现成就能搜集到,需要用专业数据软件经过自己分析得出。随着项目的推进,有些数据需要不断调整。”陈俊伟说。 复盘前一天直播中出现的大数据,是肖育民当天重要的工作内容之一。“直播期间,我会重点监测运营数据,对后台产生的大数据进行监测分析,例如某个时段哪个产品卖得好,是否有可能产生爆单;哪些产品网友停留时间较短,造成了流量流失……这些情况,我们在直播过程中要不停提示主播和场控,让他们及时调整。”肖育民说,数据分析师犹如整场直播的“大脑”,要实时把控及时输出。直播结束后,对直播数据的梳理和复盘也是重点。“现在直播网络购物,最为重要的是人、货、场,网友进入停留多长时间点击购买商品,点击购买率低时如何进行引流等。这些数据都是多维角度,掌握这些数据背后的底层逻辑就是让直播效率更高。” 肖育民对记者说,直播过程中会形成“倒金字塔”结构,首先是通过直播间展示、主播形象语言等让网友停留观看,再进行互动交流,产生对商品的购买欲望,再下单。搜集、推演大数据就是让这个结构过程更加稳固。肖育民的数据分析更接近运营角度的考量,即运营前准备、运营中把握、运营后反馈修正,需要从这些运营数据中总结规律,并对项目的进程进行提示及掌控。 人才短缺 需加强队伍建设 随着数字经济的不断深化,大数据分析行业的人才需求量正在不断攀升,各行各业都迫切需要专门从事数据收集、处理、分析并能为企业提供决策依据的大数据分析人才。人力资源和社会保障部发布的《新职业——大数据工程技术人员就业景气现状分析报告》显示,2025年前大数据人才需求仍将保持30%~40%的增速,需求总量在2000万人左右。该报告还指出,大数据从业人员专业来源分为4个大类,分别是数理类、经济管理类、计算机类及其他专业。其中,计算机类占比最高,其次是数理类。 肖育民大学学的是与数字媒体相关的专业,他认为从事自己这类职业,除了需要具备基础的理工科、计算机类的知识,还要学习统计模型、线性代数等数学知识,能熟练使用分析工具,应用Python一类的数据分析检索软件等。 “还要有较强的数据敏感度和逻辑思维能力,做好不断学习的准备。”陈俊伟补充道。 记者在采访中获悉,目前仅在福州,大数据分析师及类似岗位的人才依然紧缺。福建省自媒体协会副会长林德志表示,随着大数据、物联网、5G等技术应用的不断发展,社会对大数据分析师从业人员的需求日益增长,但目前人才数量较少,人才队伍建设亟须加强。林德志建议,首先要建设多层次人才队伍,建立适应大数据发展需求的人才培养机制;其次要加强大数据人才培养,整合高校、企业、社会资源,推动建立创新人才培养模式,建立健全多类型的大数据人才培养体系。 福建的博物馆里竟有这些“珍宝”?!

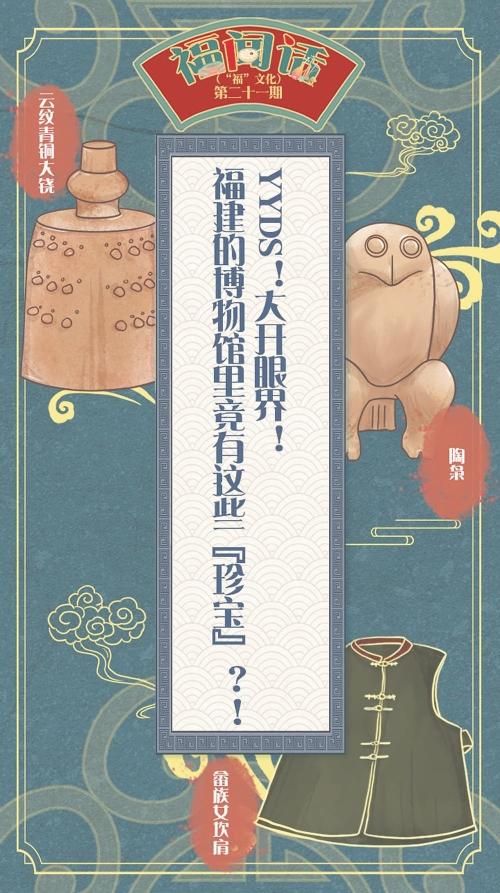

东南网5月20日讯(本网记者 高珊) 文物是民族文化的物质载体,博物馆蕴藏着一座座城市的历史和文化。5月18日是“国际博物馆日”,今年的主题是“博物馆的力量”。东南网特别推出《福闻话·历史文化|YYDS!大开眼界!福建的博物馆里竟有这些“珍宝”?!》,带领读者一同走进福建各地的博物馆。 福建博物院的云纹青铜大铙、中国闽台缘博物馆的“鹿港郊公置”铁钟、泉州海外交通史博物馆的泉州湾宋代沉船、莆田市博物馆的清硬木透雕漆金果盒……福建省级和各地市(区)博物馆里的“镇馆之宝”、馆藏精品数不胜数。 让我们聆听文物背后的精彩故事,感受闽都文化的魅力,与文物来一场跨越时空的对白,体味华夏如“满天星斗”的璀璨文明。 “你说我听,我说你知”,《福闻话》带您知闽,更懂闽。今后,《福闻话》专栏将持续为读者带来好看、好听的“福”文化融媒产品,让外地游客了解福建,也让福建人更钟情、更热爱自己的精神家园。

扫码浏览本期《福闻话》 叶聪:在传承与创新中找寻平衡

叶聪正在制作漆器。 东南网5月20日讯(本网记者 詹颖婷 文/图) “工匠精神”是当下热议的词语,其核心就是,不能仅仅把工作当作赚钱的工具,而是以极致的态度对自己的产品进行精雕细琢、精益求精,追求更完美的精神理念。为传承“工匠精神”,弘扬中华文化,助力企业转型,福建省工信系统推出“行业工匠风采”系列视频展播,运用镜头结合互联网时代的传播特性,挖掘人物故事,展现工匠技艺、行业现状与发展趋势,促进行业发展,让“工匠精神”真正地深入人心。 本期视频讲述脱胎漆器艺人叶聪的故事。 福州脱胎漆器髹饰技艺,是福建省福州市传统手工技艺,是第一批列入国家级非物质文化遗产名录的技艺,与北京景泰蓝、江西景德镇瓷器并称中国传统工艺品的“三宝”。福州脱胎漆器的制作工艺十分繁杂,需采用布坯或木坯,经上灰、打磨、操饰、黑推光、色推光等工序后,再用彩漆晕金、锦纹、朱漆描金、台花嵌螺钿等技法加以装饰才能完成,制作周期短则数个月,长则需要几年。每一件作品里浇筑的不仅仅是师傅们的手艺,更是数十年如一日的“守艺”。 叶聪正是一位福州脱胎漆器髹饰技艺的“守艺人”。他说:“许多老师,一辈子就钻研一种技法,几十年如一日地精进自己的技艺,比起浮躁这是一种难得的精神和坚持。”在叶聪看来,大漆是一门缓慢的艺术,需要耐得住寂寞。他希望能在传承与创新中找寻一个平衡点,用自己年轻的视角让大家了解脱胎漆器,让漆器走进更多人的鉴赏世界。2020年,叶聪获评“福州市工艺美术一级名艺人”。 扫码了解叶聪更多的故事。

东南网推出“在青春赛道上奋力奔跑”系列报道 东南网5月20日讯(本网记者 卢金福)每一代青年都有自己的任务,每一个时代都需要榜样。今年是中国共产主义青年团成立100周年,在这个特别的时刻,东南网记者走近福建新时代的青年骄子,推出“在青春赛道上奋力奔跑”系列人物报道,采访了“全国优秀共青团员”“福建青年五四奖章标兵”“福建省五四红旗团支部”“福建省优秀共青团员”等,与网友一同分享他们的有光青春,目前已经推出7篇报道。 系列报道第一篇采访了福州永泰县嵩口镇龙湘村党支部书记林露露,她是一名“90后”青年,投身乡村建设已有七个年头。今年五四青年节,她获评第十九届“福建青年五四奖章标兵”。“基层广阔,大有可为。”林露露说,“新时代新阶段赋予了我们不一样的使命,我将努力成为对社会有用的人、道德高尚的人,牢记使命,砥砺前行,为这一方养育我的土地贡献更大的力量。” 今年获得“全国优秀共青团员”称号的钟潘禾煦是宁德市民族中学一名高三的学生,目前正在紧张地备考中。作为一名少数民族学生,他积极关注本民族文化发展,在校期间,他参与了畲族文化的相关调研,为推广畲族语言出谋划策。钟潘禾煦表示,身为一名畲族学生,他倍加珍惜今天取得的荣誉,在校期间努力学习科学文化知识,锻炼过硬本领,不断铸牢中华民族共同体意识,传承与弘扬优秀民族文化,矢志前行谱写青春之歌。 1999年,厦门大学团支部第一批参与团中央、教育部发起的研究生支教团项目,奔赴条件最为艰苦的“西海固”地区,在那里扎根23载,立德树人、智志双扶,累计覆盖2.8万余名学生。今年,厦门大学研究生支教团先锋团支部获得了“福建省五四红旗团支部”称号。“奋斗是青春最亮丽的底色。”团支部书记林颖菁表示,将大力弘扬脱贫攻坚精神,传承厦门大学“致知无央、充爱无疆”的文化传统,在闽宁协作、乡村振兴的青春赛道上继续奋力奔跑,续写情比金坚的“山海情”。 1997年出生的林玮婧是福州市鼓楼区鼓东街道基层党建办副主任,长期在基层一线从事党建和共青团工作,今年获得了“福建省优秀共青团员”称号。她表示,基层工作千头万绪、复杂多变,她将充分发挥青年在基层工作的优势,以初生牛犊不怕虎的冲劲,立足实践锻炼真本领,突破常规提出新想法,将更多时间投入到服务群众中,引好“上面千条线”,当好“下面一根针”,做新时代的“劲草”“真金”,用实际行动迎接党的二十大胜利召开。 福州闽侯小伙伴青少年事务社工服务中心项目主管张慧敏研究生毕业后,回到家乡闽侯,扎根农村基层,帮扶弱势群体,传递温暖,贡献青春力量,今年获评“全国优秀共青团员”。5月10日,她观看了庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会直播,聆听习近平总书记重要讲话。她表示,要牢记总书记殷切希望,在社工岗位上建功立业。“何其有幸,生于华夏,见证百年,在这样特别的日子里获得‘全国优秀共青团员’称号更加鼓舞我投身基层,为社会奉献。” 上杭县公安局城郊派出所民警游佳荣是一名95后,从警3年多的时间,曾被公安部授予个人三等功一次,今年被共青团福建省委授予“优秀共青团员”称号。他表示,在将来的学习工作生活中,将进一步发挥青年团员的先锋模范作用,加强自身思想品德的锤炼,用“五四”精神激励自己,立志做复兴栋梁,勇于当强国先锋,为实现中华民族伟大复兴而奋发前行。 宁德市公安局科技通信处副处长刘天哲从警10多年,是全省最年轻的警务技术正高级工程师,他认真钻研数字新技术,攻克难关,用自己的专业技能助推公安信息化,今年获评“福建青年五四奖章标兵”。他说,在今后的工作岗位上,将以青春和汗水继续践行“科技兴警”战略,用数据赋能实战,谱写青春警色。 系列报道通过图文的形式进行传播,被人民网、网易、新浪、腾讯、福建共青团微信公众号等媒体和平台转载,接下来还将采访高校科研人员、医护工作者、艺术工作者、高校学生等青年群体,展现他们在各自岗位上奋力拼搏、绽放美丽青春的故事。 |