开栏的话:

在中国革命战争史上,有一道独具特色而又内涵丰富的亮丽风景线,那就是南方三年游击战。

南方三年游击战是指1934年秋至1937年冬,在土地革命战争时期,中国工农红军主力长征后,坚持在中国南方八省15个地区的红军和游击队,同持续“清剿”的国民党军开展的游击战争。

福建是著名革命老根据地之一,南方三年游击战争中相继建立了闽西、闽粤边、闽北、闽东、闽中和闽赣边6块游击区,占当时南方八省15块游击区的三分之一,既有效牵制了约20万国民党兵力,又同南方各游击区一起,携手开辟了又一个重要战场,巩固了中国革命的重要战略支点,为革命的最终胜利奠定了坚实基础。回首南方三年游击战,福建红军游击队所处的环境之险恶、困难之严重、生活之艰苦、斗争之残酷,为历史之罕见,写下了可歌可泣的革命篇章。斗转星移,那些经历过血与火洗礼、地处偏远的老区人民如今生活怎么样?当年那种不畏艰险、勇于战斗的革命精神是否得以传承和弘扬?

在中国工农红军长征胜利80周年之际,本报隆重推出南方三年游击战系列报道,多路记者分赴革命老区,和您一起忆往昔峥嵘岁月,看今朝发展变化。

本期且看——

乌山游击战强敌 红色精神治穷根

乌山美景

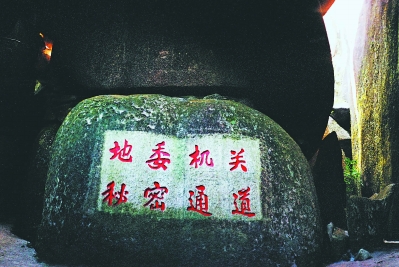

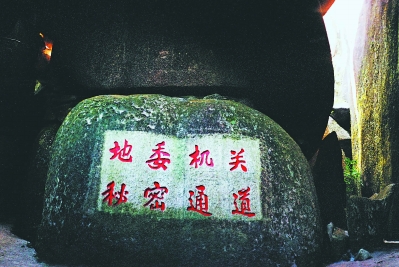

乌山当年的地委机关秘密通道。

东南网8月3日讯(福建日报记者 黄如飞 通讯员 沈乾生 文/图)7月似火,烈日如焰。记者在诏安县委党史研究室干部陈小琦的陪同下,来到素有“红色圣地”之称的乌山风景区。一路上,前来这里重走“革命路”的游客络绎不绝。

乌山位于漳州诏安、云霄、平和三县交界处,山势嵯峨,挺拔隽秀。在海拔1050米的乌山顶峰附近,遍布乌黑色的花岗岩和流纹岩,既有人称“东南第一巨石”——可容纳2000人的龙床石,又有深不可测的石井、巨石堆砌而成的天然石洞,以及盘曲蜿蜒数里乃至数十里的深邃天然石隧道。丛崖、幽谷、深洞、巨壑,层峦叠嶂,加上云雾缭绕,连月不开,构成乌山的一大景观。

陈小琦说:“乌山就是因为山石黧黑而得名,其易守难攻的山形地势成为游击队最好的天然屏障。自1934年主力红军长征之后,红军游击队在这一带活动并建立游击根据地,开展了三年游击战争,直到1949年新中国成立,这里一直是红旗不倒的革命根据地,先后成为中国闽粤边特委和闽南地委机关驻地。”

闽粤边的游击战争

陈小琦告诉记者,在革命战争年代,乌山的周围尽是偏僻闭塞的村落,鸡犬不闻、经济萧索,这里的群众生活十分贫困。因此,乌山成为我党领导开展游击战争、建立革命根据地的好地方。

当时云霄县桥仔头反动地主张亚钗,依仗手中的一股反动武装,横行乡里,为非作歹,群众敢怒不敢言。为了打开工作局面,扩大影响,红军决定消灭这股反动武装。1935年10月2日,红军拔掉了土堡,并把地主的大部分财物分给贫苦群众,打响了挺进乌山的第一仗,影响深远。之后,红军乘势将工作迅速扩展到水晶坪、十八间、北蔗、进水、五洞、六洞、林畲、龙礤等地。在一次次战斗中,乌山地区便逐步成为闽粤边人民革命的摇篮。

为了在乌山一带开展更猛烈的游击战争,使周围几县的游击区连成一片,迅速发展革命力量,1935年10月初,以诏安的红星乡北蔗、进水村和云霄乌山的桥头、水晶坪、半岭等地为中心,建立了云和诏边区游击根据地,随即于10月底正式成立中共云和诏县委。特委根据开辟乌山游击根据地、发展云和诏游击区的需要,把潮澄饶红军合编为中国工农红军闽粤边区独立营(简称独立营)。

独立营成立后,摆在面前的任务就是怎样依靠群众开展武装游击斗争,巩固乌山游击根据地。在当地群众的密切配合下,独立营立足乌山,四处出击,取得了辉煌的战果,终于在诏安范围内打出了一片广阔的游击区域。

1936年4月,部队采用挖地洞炸炮楼和内外夹攻的办法,与敌激战7昼夜,一举攻破了诏安山区的一大反动据点——隔背坑坝楼,迫使地主武装投降。接着又攻克官陂的凤狮凤岗楼,使革命工作向西北方向推进。

到了八九月间,独立营营长卢胜亲自率队攻打平和大溪反动民团,取得重大胜利后回师诏安,袭击了诏安金溪圩附近的圆林灰寨。这是一个由七八个地主豢养的一支200多名武装占据的反动联防堡垒,装备较好,工事牢固,独立营多次强攻失利后,汲取群众智慧,采用挖地洞,埋炸药强行爆炸的办法,迫使他们缴械投降,扩大了游击区。

在中共云和诏县委和独立营的努力下,乌山游击根据地迅速发展和扩大,根据地增设了交通站、被服厂和印刷所,并设有后方伤兵站和看守所。乌山周围,东至诏安沿海的四都、梅洲,直至云霄县城;平原扩大到诏饶交界的坪路、景坑、搭桥一带,直至诏安县城附近的西潭;北面以秀篆、官陂一直扩大到平和的大溪,形成了云和诏新区,并在5个工作区中建立了100多个党支部,发展党员有500多名,人民抗日义勇军500多名,农民抗日自卫军3000多名,农会会员和农民反日救国会员1万多人,云和诏革命根据地出现生机勃勃的喜人形势。

但是,革命并不是一帆风顺的。革命的形势迅速发展,引起了敌人更大规模和更为残酷的镇压和“围剿”,蒋介石急忙调遣国民党中央军八十师和粤军一五七师,纠集闽省保安团和地方民团先后对乌山根据地进行了一次又一次地“围剿”。面对十几倍于我方的强敌,云和诏革命群众配合独立营战士进行了顽强无畏的斗争。红军游击队采取灵活战术,避开强敌,深入敌后,于1936年6月拔掉防守严密的地主武装驻防的堡垒“凤山楼”,沉重打击了敌人。

在武装游击战争不断取得胜利的形势下,靖和浦根据地以及云和诏根据地连成一片。这时,闽粤边三年游击战争达到全盛时期。

革命老区的精准扶贫

作为革命摇篮的红土地——红星乡,在那个艰苦卓绝的年代,人民群众过着一种食不果腹、衣不蔽体的生活。地处乌山的革命基点村进水村是红星乡海拔最高、交通最闭塞的山区村。该村最低海拔高度380米,最高海拔700多米,拥有山地面积3万多亩,但农田耕地仅有130多亩。全村共有362户1400多人,其中,享受低保33户61人,五保户4人。2015年全村人均收入3300元,是远近闻名的贫困村。

去年开始,漳州市和诏安县把进水村作为精准扶贫的试验田,进水村党支部第一书记许苖鸿就是县里派出的干部,他一来就制定工作计划,带领村民在脱贫之路上大步迈进。

许苖鸿告诉记者,按照县委县政府的部署和红星乡发展的构想,结合进水村得天独厚的自然优势,加快产业结构调整步伐,大力发展青梅和富硒茶叶生产。去年,争取到挂钩扶贫单位的资金支持,完善了自然村通公路、村巷路硬化共600多米。已经建立“进水村茶叶合作社”和“助学发展基金会”。青梅和茶叶种植是该村的主要经济来源,现有种植青梅2000亩、茶叶1500亩。

进水村“两委”和挂钩干部们制定的目标是到2018年底实现基本消灭村级集体经济收入“空壳村”、实现挂钩村贫困人口全面脱贫。许苖鸿告诉记者,村两委根据进水村生态保护尚好的特点,着力开发红色生态旅游,多方筹资投入约25万元治理水土,投入15万元建设进水村“大坪围楼垃圾场”,净化美化进水村的村容村貌,积极宣传进水坑沟“驴友AB线”、画眉石生态游,把进水村的这条旅游新线并轨乌山生态旅游。结合旅游业,他们大力发展茶叶产业,做大做强“富硒茶叶基地”,推动富硒茶叶产业发展。针对该村茶叶种植技术短缺的问题,邀请县农业局技术员做好培训指导,计划举办茶叶种植管理技术等培训若干期,培训250余人次,让闲置劳动力就地就近盘活发挥,提高村民收入。

“扶贫干部进村后解决了许多民生问题,如垃圾场建设、路灯安装等,村里变得更漂亮了,实在太好了!”进水村贫困户张再文说。

因为居住分散,进水村的村民分散在11个自然村,为了照顾孩子读书,不少家长选择到县城租房陪读,因学致贫成了进水村贫困的一个重要原因。

进水小学有7名老师,负责着全校三个年级29名学生的各门功课,这些学生路途最远的单趟就要走近5公里的山路。

“去年开始,我们就争取资金对学校基础设施进行整修和完善,学生食宿楼到今年年底就可以投入使用了,届时将为全校学生提供免费食宿。”许苖鸿说,为改善办学条件,提高教学质量,增强孩子在家门口上学的信心,目前,投入约100万元500平方米的进水小学食堂宿舍楼已经完成招投标,预计年底可投入使用,解决“因学致贫”问题。

7月17日,记者在红星乡进水村看到,一条条泥泞的山区小路被新修的水泥路所取代,当年那种老旧的泥墙青瓦房变成了一栋栋钢筋混凝土结构的漂亮新房子。作为县里挂职扶贫的干部,红星乡副乡长沈宗文饱含深情地对记者说:“在长期革命斗争中,诏安县的共产党人认识到不是山藏人,而是人藏人,没有人民的支持,革命就寸步难行,人民群众是革命者的真正靠山。当年,当地群众在白色恐怖中还那么坚定地支持红军、支持共产党,不论到什么时候,我们也不能忘记这份沉甸甸的恩情哪!”

乌山兵工厂的工具和修造的各种武器

进水小学的学生们正在上信息技术课。

记者手记>>>

老区基点村需要更多扶持

在诏安乌山老区基点村进水村采访,记者的心灵受到了深深地触动。这里崇山峻岭、道路崎岖,是当年红军游击队的基地。新中国成立后,党和政府关心支持老区人民生产生活,特别是改革开放以来,中央出台一系列支农惠农政策,进水村面貌有很大改变,发展特色产业成效显著。

进水村老区基点村经济虽然有很大发展,但由于基础薄弱,自然条件先天不足,经济发展相对落后,人均年收入仅有3300元,加快发展仍然面临不少困难和问题。

记者与基层干部座谈,他们纷纷提出建议,梳理起来大致有以下几条:

一是加大力度落实革命基点村倾斜政策。现在各级政府都强调老区优先,关键是抓落实。省市区财政从上级转移支付中切出一块专项资金,用于支持革命贡献大的基点村建设,逐步解决基础设施薄弱和民生工程资金困难问题。省市级扶贫挂钩点应多安排实际困难大的基点村。

二是大力加强红色旅游点建设。着眼于促进乌山早日成为红色旅游热点地区,加快开发建设革命遗址“红军岩”“红军洞”“兵工厂”等。充分发挥媒体作用,大力宣传老区革命精神。合理规划、整合红色旅游资源,发挥乌山山区独特的旅游资源优势,使老区革命精神得以继承和弘扬。

三是进一步加强基点村基层组织建设。在当地选贤的同时进一步做好下派挂职干部、大学生村官工作,充实基层干部力量。 |

dd588b34-feb7-4d85-94a0-1db82323aab3.jpg)

fd0b0fbc-99a9-498c-a58e-75d6266a5cc1.jpg)

d8bba644-9e8d-4b17-92b2-bc7ffa9aa6af.jpg)