2015年5月21日福建日报东南网事版主要稿件:

手术前写“医闹遗书”医患矛盾咋治

“互联网+健康”走进“5·18”

有偿失物招领,界限在哪儿?

手术前写“医闹遗书”医患矛盾咋治

东南网5月21日讯 (本网记者 冯川叶)

近日,一封遗书在网上引发关注。在湖南的某家医院,一位护士在手术室里捡到了一封遗书,称“如果手术出了意外事故死亡,必须由院方最低赔偿30万元。赔偿未到位,尸体坚决不出医院大门”。当事医院表示,对患者手术前的心理表示理解,患者进行的只是一个结石手术,目前已经出院。

动一例结石手术,却留下一封“医闹遗书”,现在的医患关系到底怎么了?遗书曝光后,有人批评患者“不厚道”;也有人认为之所以出现这样的遗书,医务人员也有责任。如何缓解医患矛盾?专家又有怎样的见解?

留索赔遗书,网友啥态度

“奇葩遗书”曝光后,众多网友发表了评论,其中大部分网友为医护人员叫屈。网友“晚秋”说:“医生在手术台上尽力救治,等着他们的却是一场算计。如果我是医生,我一定很心寒。”网友“燕子向北飞”则认为,患者之所以会写这样的遗书,和目前的看病难看病贵有很大的关系。“虽然做法不可取,但心情可以理解,希望医护人员能够和患者多多沟通,增加信任感。”她说。还有网友认为,现在医患关系已经进入了一个怪圈。“现在医生看病动不动开个全身检查,而患者则不信医生了。”网友“真真”说。

一位医护人员的无奈

福建协和医院地处福州城市中心,这里的急诊科每天都要接待大量的患者。“接触的病人多,有时候遇到不好沟通的真的很麻烦。”急诊科一位不愿透露姓名的护士说,“病人着急我们理解,但是医学是非常专业严谨的科学,有些东西医生跟患者家属解释起来有一定的困难,希望患者和家属能够信任我们。”

据介绍,曾经有一次,医院急诊科接到一个小女孩,烧的温度很高。医生怀疑有可能是白血病,建议进行血检。谁知家属拿着化验单说了一句:“如果我的孩子检查出有白血病,我就掐死医生和护士。”果然,没多久病人家属就气势汹汹地进来了,直奔其中一位护士,掐住她的脖子……当时,这位家属还抢过护士手中的病历夹,朝医护人员砸。为了防止病历夹伤人,从那次以后,该院急诊科的不锈钢病历夹都换成了塑料的。

呼吁:提高认识,健全法制

福建医科大学公共卫生管理学院郑振佺教授认为,虽然“奇葩遗书”事件是个例,但它折射出了医患矛盾已经十分紧张的现状。

“医学本身并不包治百病,简单地用结果来评判医疗行为是不对的。”郑教授说,判定医疗行为,需要十分专业的人员对整个过程进行专业的分析和评判。

“现在有这样的一种现象,医患出现了纠纷,患者家属闹了,哪怕医院没有责任,也要赔钱。”郑教授认为,这样的处理方式是一种不好的导向,将对医学发展形成阻碍。他说,缓解医患矛盾,需要多方努力,一方面要提高整个社会对医学的认识,另一方面也要健全医患纠纷处理相关的法律法规。此外,医护人员对患者的人文关怀也需要提高。

“互联网+健康”走进“5·18”

东南网5月21日讯 (本网记者 阙燕芳)“互联网+”,加什么?5月18日,东南网佰方御医频道带着“互联网+健康”理念走进5·18海峡项目成果交易会。智慧化健康小屋,是此次“5·18”之行,东南网佰方御医频道带来的全新健康体验新模式。

“我的身体健康状况如何?身体不舒服,该怎么办?”5月18日一大早,在福州海峡会展中心东南网新闻直播间门口,人头攒动,许多市民对健康义诊以及智慧化健康小屋非常好奇(如图)。

据了解,在医疗卫生服务中,利用互联网和云计算技术,通过设在远程健康监护的健康小屋自助服务系统,社区居民自行动态采集相关健康监测指标,相关健康数据将通过互联网技术实时传送至专门数据库,医生可快捷查看数据,进行居民健康和就医用药指导,实现居民动态健康管理。

“到我们的健康小屋里面,数据将存到云空间。通过云空间,可以进行人机交互。我们可以清楚地了解身体状况,针对性地提供治疗方案。”智慧化健康小屋项目负责人周岚峰介绍,健康小屋的投入使用,将居民健康管理服务直接带到社区,方便居民了解自身健康信息,有助于社区医生及时指导居民进行健康管理和疾病防治。

东南网佰方御医频道负责人王瑜说:“‘互联网+健康’是一种趋势,希望通过5·18海峡项目成果交易会以及佰方御医频道,搭建、推广智慧化健康小屋,为患者提供更实用、更接地气的服务。”

有偿失物招领,界限在哪儿?

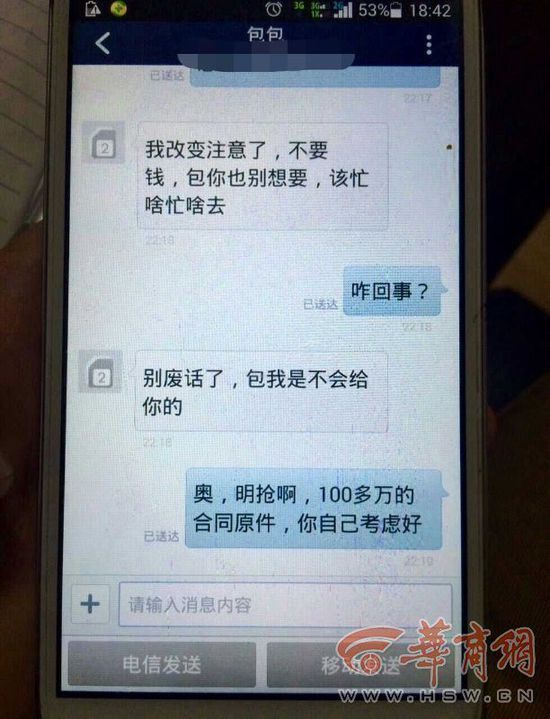

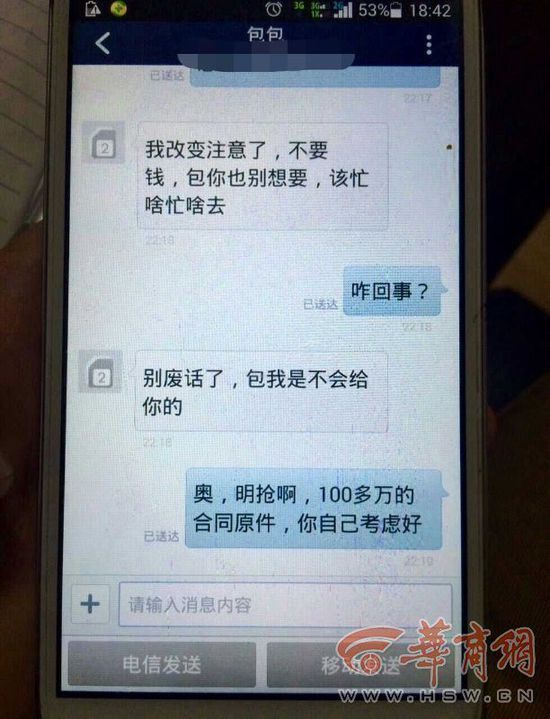

东南网5月21日讯 (本网记者 李艳 整理)2月7日,从陕西西安到铜川办事的李先生在一家面馆吃饭时,不慎将一个装有百万元工程合同及身份证、私章、价值近千元的玉把件等物品的黑色提包丢失。张贴寻物启事后,当天就有人给他发短信说捡到了包,并表达了“希望能得到3000元报酬”的想法。李先生觉得3000元超出了承受范围,和对方讨价还价。截至5月12日,两人的交流短信已有近200条(如图),因为价格谈不下来,李先生仍未拿到包。

近年来,因拾物后索酬引发的纠纷屡见不鲜,有偿失物招领也争议不断。2003年,郑州市第一家有偿失物招领公司成立,鼎盛时全市一度有6家失物招领公司,可是现在仅剩下3家。捡拾他人财物,理应物归原主,法律并未规定“报酬请求权”。同时,“合理范围”是多少,也是仁者见仁,智者见智。对于此类纠纷,网友有什么看法或建议呢?

网友语录>>>

@木须虫:从道德的角度,让行善者受益,鼓励更多的人行善,也具现实合理性。

@aipincaihuiying_88066:拾金不昧啊!

@deludd:3000元多了点了,太狠了吧?

@TuanyDong:之前捡到钱包,大夏天的曝晒了两个小时,才看见失主优哉游哉地过来,跟我说了句“谢谢”。

@诗仙李白:既然道德无法成为解开“拾物索酬”纠纷的钥匙,比较靠谱的方案就是用法律方式解决了。 |

e2e3db7b-c2e3-483c-8a24-54b33065c626.jpg)

4e0ed19b-dc0b-46c6-a724-fe8590d17f73.jpg)

8dbdcc56-efd5-4907-a768-c34caba25389.jpg)

e8f33886-aca7-47d1-8eb8-ae11b044d2b0.jpg)