闽人智慧丨习近平主席提及的匈牙利诗人,其作品汉译版最早出自这位福建人

| 2024-05-13 17:22:26 来源:“闽人智慧”编辑部 责任编辑:周冬 我来说两句 |

5月8日,在赴布达佩斯对匈牙利进行国事访问之际,国家主席习近平在《匈牙利民族报》发表题为《携手引领中匈关系驶入“黄金航道”》的署名文章,文章中提到“……爱国诗人裴多菲的诗作脍炙人口……”。 说起裴多菲,人们一定都知道他写下的诗句:“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。”正是这首著名的《自由与爱情》,让这位命运多舛的匈牙利著名诗人走进了中国人的心灵记忆。 最先翻译这首诗歌的中国人是殷夫,鲁迅也是较早将裴多菲作品介绍到中国国内的人。 可是,你或许不知道,第一位参与裴多菲诗歌汉语译介的人,是一位福建人。 他,便是被称为“中学西渐第一人”的陈季同。 0 1 陈季同(1852—1907),福建侯官(今福州)人。1867年,他十六岁时考入福建船政局附设的求是堂艺局前学堂读书。在这里,陈季同打下了扎实的法文基础。 光绪元年(1875)年初,作为船政第一届学生毕业,陈季同与魏瀚、刘步蟾、林泰曾等人,以“在学堂多年,西学最优”,被船政局录用。

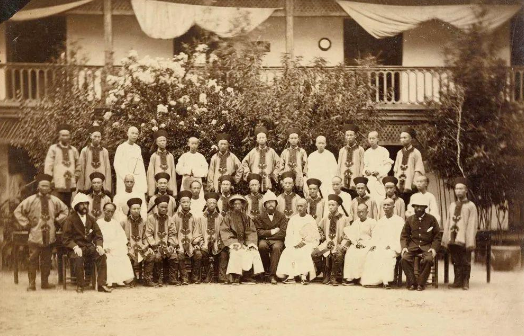

船政第一届毕业生合照 图源:新华每日电讯 1877年3月,福建船政局选派35名学生从福州启程赴欧洲学习,其中有后来成为著名人物的严复、马建忠、刘步蟾、林泰曾、邓世昌、萨镇冰等人。 次年,陈季同担任中国首任出使英法大臣郭嵩焘的法文翻译,几年之后,他就已经在外交界崭露头角了。 在与陈季同交往的欧洲人物中,当时有一位画家亨利·比瓦(Henri Biva)就曾在《北华捷报》上说:“从外交角度坦率地说,因为有了这个年轻翻译的活动,中国才开始在欧洲崭露头角。” 1878年底,陈季同随驻德公使李凤苞赴德,他加入了柏林的“葛西努俱乐部”(casino-club,是当时德国社会各界名流娱乐社交的团体),借此,他打开了德国的社交圈。 很快,外语甚佳的他就得到了德意志学术性汉学创始人、柏林大学教授硕特(Wilhelm Schott)的青睐。在李凤苞的《使德日记》中记载了硕特设家宴邀请李、陈等人的场景。 想必,学跨中西的陈季同深得硕特教授的喜爱,他们之间的互动颇多,因为仅过了一年,在世界第一本比较文学期刊《世界文学比较评论》(Acta Comparationis Litterarum Universarum)第4卷第67、68期合刊上就刊登了硕特、陈季同合作翻译的裴多菲的名篇《动彼柔枝》(现常见译为《小树颤抖着》)。 早在1877年,该刊物已经刊发了该诗的罗马尼亚语、意大利语和德语译本,而陈季同的到来,为该诗中译本的问世提供了许多帮助。 但是这次合作,硕特并不愉快。原因是陈季同在协助过程中,不仅只是润色,而是贯穿了自己的意志,让硕特感觉“具体文字方面与原作疏远”。 比如,他将“小鸟”译为“黄鸟”,会令不熟悉中国文化的西方人莫名其妙,以为“疏远”。但熟悉的人则明白,这里的“黄”并非颜色,而是在表达“黄口小儿”的中式意象。 “动彼柔枝,黄鸟坐栖;摇摇我心,心忽在子……”以充满中国古代民歌《诗经》的四言诗句式对译裴多菲的匈牙利民谣,在“信”上或稍有瑕疵,而在“达”“雅”两方面,几乎无可挑剔地传达了中国文学的美,凭什么不能成为“世界比较文学”样本呢? 事实上,作为一名译者,陈季同敏锐地察觉到将中国文化传播到西方,要让西方公众理解中国人的重要意义,有着成为中外文化交流桥梁的自觉。 02 陈季同曾明确地与学生曾朴说,首先“不要局于一国的文学,嚣然自足,该推扩而参加世界的文学。”然后“要参加世界的文学,入手方法,先要去隔膜,免误会。要去隔膜,非提倡大规模的翻译不可,不但他们的名作要多译进来,我们的重要作品,也须全译出去”。 在积贫积弱、处处受制于人的19世纪末,能够发出如此见识,这是怎么样的世界眼光! 他努力向中国人译介西方著作,他独立翻译了《拿破仑法典》,翻译雨果的小说《九三年》及剧本《吕伯兰》《欧那尼》《银瓶怨》,莫里哀的《夫人学堂》及左拉的《南丹与奈依夫人》等作品。

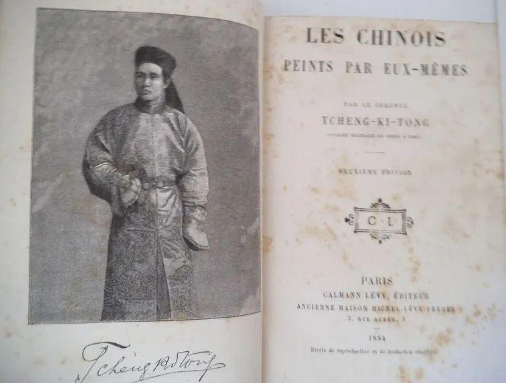

《中国人的自画像》书影(1884年版,陈季同签名版) 他更向世界推广中国的文化。从1884年发表第一篇西文作品开始,到1904年最后一部著作出版,据统计,陈季同发表了《中国人的自画像》《中国人的戏剧》《中国故事集》《中国的娱乐》《黄衫客传奇》《巴黎人》《吾国》《英勇的爱》,作品在法国多次再版(有的再版十余次),被译成英、德、意、西、丹麦等多种文字,在欧洲产生广泛影响。 他率先把《聊斋志异》译成法文译本,从而推出了介绍中国文化的西文畅销书。译作名为《中国故事集》,1884年在法国出版。 该书出版后,一年中曾三次再版,总共再版5次以上,可见该书受法国人欢迎的程度。次年,英文版发行,同样受到英语读者热烈而友好的欢迎。 陈季同认为《聊斋》中每一篇都“构成了一个民族的自身生活”,它最“能完整地体现一个国家的风俗习惯”,在一定意义上,它“比所有其他形式更能完美地表现一个民族的内心生活和愿望,也能表现出一个民族理解幸福的独特方式”。 在《中国人的戏剧》中,他认为中国戏剧是大众化的平民艺术,不是西方那种达官显贵附庸风雅的艺术。 在表现方式上,中国戏剧是“虚化”的,能给观众极大的幻想空间,西方戏剧则较为写实。在布景上,中国戏剧非常简单,甚至没有固定的剧场,西方戏剧布景则尽力追求真实,舞台相当豪华,剧院规模很大。 破除欧洲人对中国的偏见、使西方人了解真正的中国,成为他写作的最初动机和主要目的。 介乎中外文化之间,陈季同免不了要比较。但他始终坚守着中华文化的审美立场,他说:“我们的较为平静,与一个有着五千年历史的古老国度相称。” 参考资料 【1】杨俊杰,陈季同和芍兑:裴多菲《小树颤抖,因为》,《文贝:比较文学与比较文化》,2016年01期 【2】蔡登山,被历史遗忘的陈季同,《中华读书报》,2019年09月18日12 版 【3】翁英,中西文化交流使者——陈季同,福州社科网,2007年12月 (“闽人智慧”编辑部×福建侨报联合出品) |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327