2014转眼将过,翻阅厚厚的夹报,这里记录了太多激动人心的文化事件和文化故事。对福建的文化界来说,这注定是不平凡的一年。

这一年里,发生了许许多多的福建文化“第一次”,一次次的“规模最大”,一场场的“走出福建”、“走出国门”;打响了一个个的文化品牌;在全国引起了一个个“福建现象”;

这一年里,福建在全国的文化盛事中,没有缺席,还唱起主角:“海丝”在接力,乡愁在延续,“闽派”的力量正在越来越强大。

海丝

《丝海梦寻》再现“海丝”盛况。

在“一带一路”上升为国家战略的背景下,福建作为海上丝绸之路的重要发祥地,在今天依然发挥重要作用。

海上丝绸之路,对于福建人来说,并不陌生。福建作为“海丝”的重要发祥地,无论是在古代还是在今天,都发挥着重要的作用。

4月24日,由福建博物院历时3年组织的“直挂云帆济沧海——海上丝绸之路特展”在首都博物馆开幕。展览除了展现古代中国开放的过程,也叙述了这么多年来我国与整个东南亚、南亚以及欧洲的海上贸易历程。

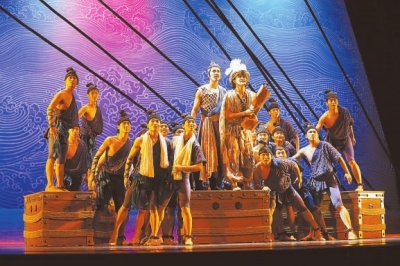

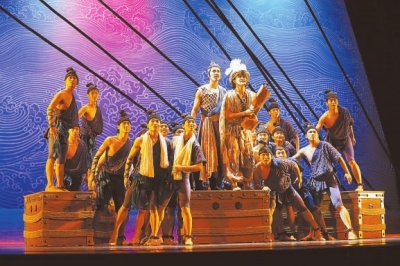

“海丝”的故事也在以艺术的形式表达。8月24日晚上,我省创排的大型舞剧《丝海梦寻》在国家大剧院上演。800年前发生在“东方第一大港”泉州刺桐港的感人故事,在这一天登上了国家的艺术殿堂。宋元时期“海丝”的繁华景象得以再现,启迪着今人继续承揽先人的精神气象,沿着他们的足迹,在新世纪再现“海丝”盛况。这场演出,也是福建弘扬海丝文化、服务“一带一路”建设的重要举措。

来自福建的“海丝”故事,不但走向全国,还走向了世界。美国当地时间12月15日(北京时间12月16日),为期6天的中国·海上丝绸之路文物精品图片展在联合国总部开展。这场由中国常驻联合国代表团和福建省政府主办的大型展览,精选了200件文物制作成图版,向全世界展示了福建作为海上丝绸之路起点的历史地位,推广了福建“海丝”这一文化品牌。

此外,作为“一带一路”的重要组成部分,源于福建的“万里茶道”,在今天也亟待继续挖掘和发挥作用。它从武夷山出发,经蒙古国到俄罗斯恰克图市,是一条绵延1.3万公里、历经两个多世纪的茶叶之路。今年11月,在武夷山市举行的第三届“万里茶道”与城市发展中蒙俄市长峰会、“万里茶道”文化遗产保护利用研讨会等系列活动,让经历了辉煌与沉寂之后的“万里茶道”,以复兴的姿态,又一次出现在人们的视野中。

吴志跃(福建博物院院长):

2014年底,“海丝”展览应邀前往纽约联合国总部展出并取得圆满成功,站在展厅前,看着肤色有别、语言不同、文化各异的观众络绎不绝的前来参观,我们突然感觉到自己期待已久的“中国梦”在那一刻得到了实现。新的2015即将到来,“海丝”展览的脚步不会停止,展览将前往东盟十国进行巡回展出,让世界更多国家的人们能够近距离地感受海上丝绸之路的独特价值和永恒魅力。

孙砾(福建省歌舞剧院院长):

2014年,舞剧《丝海梦寻》成功上演,得到高度评价。2015年,舞剧《丝海梦寻》的足迹将有望踏上美国、韩国、法国等多个国家和地区,应邀参加庆祝联合国成立70周年等重要演出活动,以其动人的艺术形式,真实的历史回望、独特的民俗情韵,继续为促进福建科学发展跨越发展,加快推进“一带一路”建设,谱写和平、发展、合作的新篇章。

闽派

大漆艺术展,让业界目光锁定福建。

福建文化多元,特色鲜明。在我省提出打造福建文化品牌之时,各种“闽派”文化现象纷纷涌现。

即将过去的这一年,一个又一个福建文化品牌在全国乃至世界打响,“闽派”这个词,一次又一次出现在我们视野中。

9月16日至22日,“福建戏剧优秀剧目晋京展演”活动在北京举办,这是新中国成立以来,福建地方戏第一次大规模地在首都集中展现。福建地方戏的传承和发展也引起了京城文艺界的极大关注,众多专家认为福建的做法已经形成了中国戏曲版图上的“福建现象”,值得加以研究和探寻。

同样在全国形成“现象”并引起关注的还有“闽派批评”。9月27日,在福州举行的2014闽派文艺理论家批评家高峰论坛上,从全国各地“回家”的闽籍文艺理论家、批评家共聚一堂,探讨文艺批评事业发展。人们发现,“闽派批评”发展至今,队伍出现了老、中、青、新“四代同堂”的盛况,他们在不同时期出道或成名,在各自的时代扮演着各自的精彩,在当代文学批评史上留下光彩的一页。

今年4月以来,我们深入八闽大地,探访福建文化品牌。调查中,我们以现代视野审视百年船政,挖掘朱子文化、开漳文化、陈靖姑信仰文化在两岸交流中的时代意义;探寻妈祖文化的深刻内涵和对全球华人的凝聚力;关注闽南文化在当下的“活化”之道;弘扬天下客家人祖祖辈辈传承着的客家文化精神……

漆艺,是福建的另一品牌。从11月29日到12月11日,由我省牵头主办的“大漆艺术——2014海峡漆艺术大展”在中国美术馆举行,这是迄今为止国内规模最大、规格最高、展品最多、品类最全,并首次由海峡两岸漆艺术界共同参与的漆艺术大展。这次展览,让海峡两岸漆艺界看到,福建俨然已成为中国的漆艺重镇。

在今年公布的第十三届精神文 明 建 设“五 个 一 工 程”(2012-2014年)入选作品中,我省推荐参评的电影《衍香》、电视剧《原乡》、纪录片《船政学堂》、芗剧《保婴记》、广播剧《跨越海峡的追寻》、歌曲《海峡月光曲》等6部作品荣获优秀作品奖。

“闽派”的力量已经强大,福建文化品牌打造已经结出累累硕果。

吕纯晖(福建文学院院长):

“闽派批评”以过去的历史见证它的存在,而当下真正要回答的则是继续发展的理由,这次高峰论坛的意义就在于发现问题,带着问题再度 出发,为文学批评重新介入当下中国社会寻找新的话语支撑点。

我省今后将继承举办不同形式的“闽派批评”聚会,推进闽派文艺理论批评事业的发展,将“闽派批评”打造成一张体现福建文化自信的名片。

周明(福建省艺术研究院副院长):

2015年,在地方戏曲工作方面,省艺术研究院争取举办一次福建省传统戏折子戏展演,希望通过这样的展演更好地继承传统戏的优长,促进表演人才的成长。

《福建省古老剧种人才培养计划》已获得“国家艺术基金”立项审批,届时将用半年时间完成该计划,力争使莆仙戏、梨园戏、提线木偶戏在表演人才上后继有人、发扬光大。

乡愁

深山中的屏南百祥桥,木拱廊桥的制作技术,已被列入国家级“非遗”名录。

“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,乡愁是我们“中国梦”的一部分。一个古村落,一个老地名、一道记忆中的美食、一句家乡话都可以是我们的乡愁。

2014年,“乡愁”一直是人们关注的话题。

最新公布的第三批“中国传统村落”名录,全国共有994个村落榜上有名,其中福建有52个村落入选。至此,我省“中国传统村落”的数量达到125个。

这么多的传统村落,它们“活”得可好?于是,今年3月,我们进行了城镇化进程中的传统村镇保护调查:在漳州南靖县塔下村,旅游开发,让鸣笛吵醒了梦想;在南靖县书洋镇,那些没有进入“世遗”名录的土楼,遭遇着人去楼空,丧失活力的窘境;而位于宁德周宁县浦源村的鲤鱼溪,则延续了古代“人鱼同乐”的自然和谐景观……

11月,在宁德举行的中国传统村落文化遗产保护高峰论坛上,有专家警告:“传统村落的保护有一个怪圈:不保护不破坏,小保护小破坏,大保护大破坏。”我省的传统村落保护工作由于启动早,因此成就大,人才和经验足,在全国算得上“幸运儿”,不过也面临着不少问题,专家建议应学讲故事、重建社区,让传统村落“活”得更好。

想要留住乡愁的,还有很多人。今年,一群摄影师们,开始了他们的闽江行走。从闽江三大干流开始,深入到每个干流的诸多源头中,来到乡村,走家串户,他们用不同的视角去发现福建的迷人山水人文,用影像留住八闽的美丽乡愁。

“民以食为天”。吃,也是乡愁的一部分,在老百姓的生活中扮演了相当重要的角色。目前,仅仅我省,国家级、省级的“非遗”中,饮食类项目就有38项之多。这么多舌尖上的“非遗”,它们应如何发展?莆田市仙游县枫亭镇的枫亭糕与莆田的复茂饼家,在“非遗”传承上走了两条路,一个是在坚守中面临着传承困境,一个在产业化道路上越做越大。

产业化是否是饮食类“非遗”的唯一出路?这有待后来人的实践。

舒琳(省文物局副局长):

2014年,省文物局组织连城县、永安市编制了培田、吉山、沧海三个村的总体保护方案和系统保护工程技术方案,争取到国家重点文物保护专项补助经费的支持。前,南安市官桥镇漳州寮村等7个传统村落列入国家文物局第二批(2015年)国保省保集中成片传统村落整体保护利用实施项目名单,相关工作正按计划陆续启动。

崔建楠(福建画报社社长、总编辑):

2014年,策划已久的大型影像文化工程《闽江》,终于成行。现在第四次拍摄采访正在行进之中,我们已经走完闽江的支流富屯溪、建溪和沙溪,即将走完从南平至福州琅岐岛入海口的闽江主流的全程。来自美国、北京、厦门和福州的十几位摄影家,风雨兼程,走遍几乎所有重要的源头,拍摄了海量的图片。我们只是想记录闽江、记录闽江沿岸百姓的生活,为历史留下一份珍贵的档案。闽江,已经流进我们的心底。2015年,我们还会再来! |

09857474-696b-46f5-a330-7a5ba529c63b.jpg)

0b4cdec3-53ae-4904-987b-c0727990febd.jpg)

632b8a78-093e-469b-b791-ef048d192f50.jpg)

402faebf-fc52-446d-8697-872c7144e5a7.jpg)

4a3841fe-c8ed-4464-9993-61dcd6346ad5.jpg)